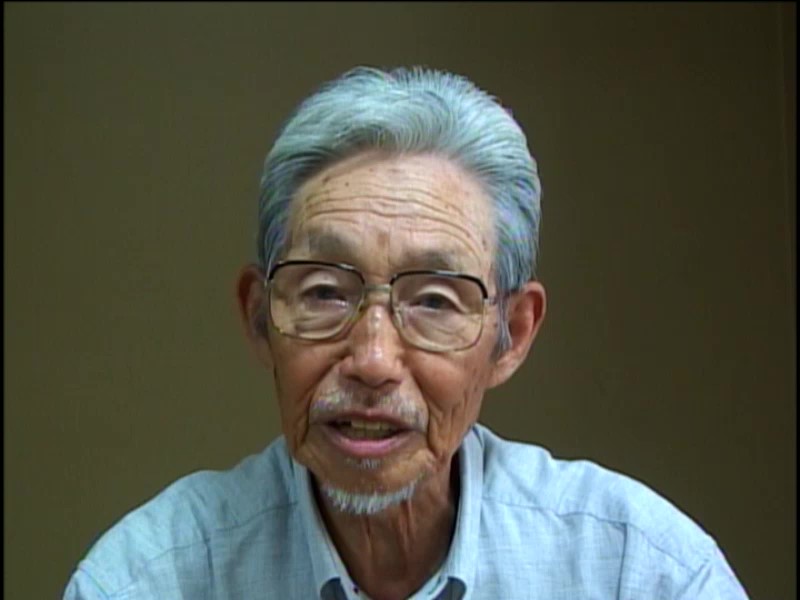

上斗米 正雄さん

| 生年月日 | 1920(大正9)年生 |

|---|---|

| 本籍地(当時) | 岩手県 |

| 所属 | 関東軍第3軍司令部 満州273部隊 |

| 所属部隊 | 独立混成第82旅団(至烈)独立歩兵第493大隊 |

| 兵科 | 歩兵 |

| 最終階級 |

インタビュー記録

召集のあらまし

私は上斗米正雄と申します。大正9年生まれの当年86歳になります。出身は岩手県盛岡市で、東京在住が64年になります。兵役は昭和15年召集です。昨年7月、軍隊体験を記しました「1932日間の軍隊」いう題名で、東京図書出版界から本を発行致しました。この本でございます。(本を示す。)これは後で会の方に寄付させていただきます。新聞広告の反響もありまして、多数の方々から感想文をいただきました。この本に関心を寄せられる方は、ほとんどが戦争体験者のようでございました。やはり戦争の記憶が忘れられないのかなと思ってしまいました。わたくしの5年3ヶ月間の軍隊体験は昭和16年2月関東軍に歩兵として入隊した時から始まりました。現役の3年間はソビエト仮想敵国した猛訓練を日夜続けてまいりました。昭和19年2月、伍長に進級しました。これは入隊した60名中ナンバーツーということで、私は「やったー」という感じで思いました。同年3月、中国派遣軍の分隊長として湖南省で湘桂(ショウケイ)作戦に参加しました。その後、湖南省粤漢(えつかん)地区で粤漢(えっかん)鉄道の警備に着きました。昭和20年2月、軍曹に昇進しました。同年8月株州終戦を迎えまして武装解除の後、道路工事に従事しまして。翌年5月日本へ帰ってまいりました。以上が軍隊体験の概略です。したがって日数として1932日間になります。

機関銃の紛失

これから体験の内容の一部をエピソード風にお話ししたいと思います。軍隊の体験は大きく分けまして関東軍の現役期間と中国戦線と言うことになります。この間私は真に死を意識したことが一度ありました。それは弾の飛んでくる戦場ではなくて、関東軍で初年兵の時、夜間訓練してあまりの眠気のために軽機関銃の弾薬箱2個を野原に置き忘れ、紛失したことでした。この重大な過失に私は一瞬「死をもって償いするしかない」と覚悟を決めました。大切な兵器の紛失、軍人としての責任感、ただ一途に純粋な心境でおりました。この土壇場を救ってくれたのは、小林班長の勇断でした。私の弾薬箱紛失報告に対して一瞬戸惑った班長は小声で「黙っておれ」といい、隊列に戻りまして、菅原教官に「第三班異常ありません」と報告したので、小林班長に虚偽の報告をさせてしまった私はその悔悟、部下を庇っての小林班長の勇断。「胸中はいかばかりか」と私はその責任の重大さに身の震える思いでした。

夜遅くなって兵舎に帰ったら、私は下士官室に呼ばれました。「明朝早く弾薬箱を探しに行くから現場に案内してくれ」と班長はさらに「今夜は早く寝ろ」と言ってくれました。また、同室のシバタ班長も「明日は俺も行くからな」と言うので、私は「ありがとうございます。」深く 頭を下げてしまいました。あくる朝早く、起床前、起床は6時でしたから確か4時前,過ぎだったと思いますが、3班、4班の軽機関銃班全員24名ですけれども朝露の演習場に向かいました。そしてついに弾薬箱を発見したのです。「上斗米よかったな」シバタ班長の言葉に目頭が熱くなりました。 「ありがとうございました」ついでに小林班長にも「ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました」、そして初年兵一同に「ありがとう、ありがとう」と言い、感謝、感謝で私は本当に嬉しくて飛び上がりたいぐらいの気分でございました。

将軍 山下奉文

関東軍で忘れられない思い出をもう一つお話します。日本はおろか世界的にも有名でした将軍山下奉文大将にあったことです。昭和17年9月、私は関東軍第3軍司令部に歩哨要員として勤務しておりました。山下閣下が幕僚を従えて司令部内を視察中、南門近くを通りました。先導の第3軍司令官、岡崎中将が小さく見えるほど堂々たる体躯、一見して山下閣下とわかる姿に私は正対して捧げ筒の敬礼を行いました。

80mぐらいの距離だったと思います。あの時の雄姿?)、今でも忘れることができません。シンガポールを電撃的に陥落し、フィリピンからマッカーサーを追い出した後、忽然と姿を消した山下閣下はここ関東軍第5司令官として現れたのです。それは窮余の為か次の作戦準備の為か、その行動は極秘中の極秘として秘密だった思います。

あけて昭和18年1月最も寒さの厳しい季節、第5部隊主催の冬季演習が東安トウアンで1週間行われました。山下閣下観閲の冬季演習ということで、近内にない大掛かりな演習となりました。その演習のせいか多数の凍傷あるいは凍死者も出たということでした。零下40度の厳しさ、仮の天幕露営にストーブ代わりに木炭を燃やし暖を取りましたが、夜中炭の一酸化炭素発生で激しい頭痛と嘔吐にみんな天幕からはい出しました。雪の上を七転八倒のたうちまわりました。回復しないうちに出発命令が出ました。フラフラしながらもまた雪中行軍が続きました。この演習を最後に山下閣下は再び南方戦線に向かわれました。そして2年後マッカーサーの反撃に屈したのであります。山下閣下はその後、戦犯として現地で処刑されたのであります。英雄の最後は戦争の厳しさ、過酷さ、虚しさを感じさせるものでございました。

中国戦線

次は中国戦線でのことです。湖南省南流橋(ナンリュウキョウ)地区の警備にあたっていた時のことでございます。広い農村の中に30戸ほどの部落がありました。わが有吉小隊は街外れの廟に宿泊していました。私は宣撫班として食糧の調達を円滑にする為、地元に協力を求めておりました。その交渉の窓口として、雑貨商を営んでおりました陳華民(チンカミン)と言う名前で、適任者と考えて協力を要請しました。彼はなかなかのやり手で積極的に協力してくれ、おおいに助かりました。特に交渉中の会話では中国語のほとんど話せない私を助け、片言の中国語とて手真似と筆記で何とか意思を通じ合えたことは、彼のおかげと感謝しておりました。その陳華民(チンカミン)が10ヶ月後、終戦と同時に日本軍に協力していたとして、中国人に捕らわれ処刑されてしまいました。わたくしに会わなければ死なずに済んだものを、彼の不運を悼みました。

この地域にもうひとり有力な協力者がいました。荘英文(ソウエイブン)という人でした。豪農で統率力もある40歳ぐらいの立派な人でした。私は宣撫班の役目柄、特に地元に影響力にある荘さんの協力をかかせないと考えまして、度々接触を行ってまいりました。ある時荘さんから意外なことを言われました。「上斗米さん軍隊を出て中国で暮らしませんか?」私はびっくりしました。真顔でいう荘さんに頭が混乱して答えに窮しました。「わたくしには日本で両親や兄弟が待っています。それはできません」と断りました。あの時の荘さんの本心わかりかねましたが、あの発想は中国人的で信頼関係も損得の意図があったのであると勘ぐってしまいました。「軍隊から逃げて」の言葉は日本人である軍人である私には全く考えられない、あってはならないことと、いろいろと考え、反省もしまして以後、荘さんとの接触は絶つことにしました。なお、この件は私の胸だけに収めておきました。そのほか小隊への影響も心配しましたが、各別になかったので安心致しました。

次に昭和19年11月、有吉小隊は梁山下(リョウザンカ)地区の警備に着きました。宿舎はすごい豪邸で、サッカー場内の敷地に3m程の高い塀に囲まれておりました。出入口は表門だけの廟風の建物で、2階は周り廊下作りでありまして、吹き抜けの中庭に大きな植木鉢がいくつも置いてありました。ここにある有吉小隊長以下27名が住むことになりました。小隊長と私と本間伍長は各々2階の個室に、そして1分隊、2分隊の兵たちは、階下の大きな部屋に分かれて起居することになりました。私は宣撫班の役目柄、邸内の居住者や家族、家族構成を調べておりました。4家族16名が住んでいることが分かりました。すべて女子供だけでした。男たちは日本軍の拉致を恐れて逃げているようでした。この家の主人は60歳ぐらいのばあさんで、当時でも珍しい纏足でした。孫に12歳と10歳ぐらいの兄弟がいて、私の部屋によく遊びに来ていました。利発で好奇心が強く、私の日本での生活、文化や学校やスポーツなどの話に目を輝かして聞いていました。なんでも知りたい年頃、戦争状態の中国で平和を生活を脅かされ、子供たちは学校にも行けないだろうと戦争の被害がこんな風に及んでいることも感じました。

あるとき。ばあさんが私に何かわめきながら、私の部屋に訴えています。来て見てくれと言うので、ついて行きますと部下の佐々木一等兵が鶴ハシで壁を壊しています。私は「何をしてるんだ」と怒気を含めて言いますと、もう一人の兵隊が寄ってきて「班長殿宝物ですよ」と私は不審に思いながら「宝物ってなんだよ」と言い返します。しかし、好奇心も湧いてきまして、兵は更に「秘密の隠し場所ですよ」と言うのです。ばあさんは一層泣き声を高めて叫んでいました。私はそれを聞きながらしながら壁の壊れるのを待ちました。とうとう壁が破れて、佐々木一等兵が中に入ってきました。「なんだこりゃ」と言いながら、何やら外に運び出しました。もう一人の兵も手伝いながら、それは壺やら書画やら骨董品類、油や茶、それからなんだか箱など、毛布や敷物など、みんなが期待してるような宝物はなかったような気がしますが、この品々はいかほどの価値のある物か誰も分かりませんでした。集まって来た兵たちは各々欲しいものを持ち帰っていきました。私は銀のフォークと赤地に虎の刺繍がしてある毛布をもらいました。ばあさんはとうとう諦めて立ち去っていきました。この経過を遠巻きに見ていた住民たちの憎悪の目を感じながら私は内心「恥ずかしい」と思っていました。

太平洋勃発記念日の宴席からの戦闘

この件以来、遊びに〇〇〇〇(音が切れていて聞き取れない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・憎しみが一層強くなったように感じました。宣撫班長失格です。この梁山下警備の主目的は分哨でした。宿舎から1キロぐらい北の方向に分哨小屋が設置されております。分哨長として、わたくしと本間伍長が2日交代で上番することになっておりました。昼は4名、夜間は長以下7名となります。

運命の日、昭和19年12月8日は、本間伍長が上番しました。わたくしは翌日9日に交代することになっておりました。12月8日は太平洋勃発記念日でもあります。小隊でも祝宴をやろうと計画しました。宴会用の料理の材料に敵地から徴発隊を派遣してほどほどの戦果を挙げてきました。その夜は宴会も盛り上がり、分哨にも特別料理を運びました。ただし酒は抜きです。22時頃、酔っ払いも収まり、みんな寝静まり、夜もふけて何時頃だったのか、突如「敵襲、敵襲」と不寝番の大声にわたくしは目が覚めて飛び起きました。頭が痛い、チャン酎のせいです。急いで軍服を着て銃を持って小隊長の部屋をノックしながら、「小隊長殿、小隊長殿」・・・返事がありません。私は階下に降りて行きますと有吉小隊長と2、3人の兵が来ていました。外で機関銃の銃声と手榴弾のさく裂音がしておりました。

有吉小隊長は「分哨がやられてるらしい、状況がわからん」と不安げでした。兵たちも集まって来て、私は小隊長と「表門を固めましょう」「うん」「三政上等兵、兵3名を連れて表門を固めてくれ」と命令しました。「はい、増村、佐々木、竹下来い」、三政上等兵は3人を連れて駆け出していきました。わたくしはさらに小隊長に裏の状況を見てきます。「あ、頼む。」「大村上等兵を連れていきます。」「わかった。」わたくしは最も信頼する大村上等兵と裏庭に向かいました。孟宗竹の中、四方を警戒しながら慎重に前進していきました。敵が侵入しているかもしれません。分哨方向に銃声と爆発音が激しく聞こえました。孟宗竹の中には敵はなく、邸内には敵は入ってないようでした。やがて裏塀辿りつきまして、それと塀の外側で騒いでいる声がする。「中国語だ敵だ。」私は大村上等兵に援護を頼み、塀に立てかけてありましたはしごを登って行き、上から下をのぞいてみました。暗がりの中、何やらわめきながら大勢の敵が右往左往してるのが分かりました。「ちきしょーあそこに手榴弾を投げれば何人かやられつけられたのに」と残念でした。私は手榴弾を持って来ませんでした。ここで銃を撃っても夜は当たりません。むしろこちらの位置がわかって不利だと、ここは敵の動向を見守った方が得策と考えて、間もなく二発の銃声を合図に敵はいっせいに引き上げていきました。分哨方向の銃声もやや治まってきました。

わたくしは塀を降りて、大村上等兵と小隊長の元へ急いで報告をいたしました。「うん、そうか、敵が来ておったか」そして「阿部上等兵、表門の様子を見て来てくれ」と指示しました。小隊長は何か迷っているように見えました。阿部上等兵が戻ってきまして報告しました。「少人数の敵が近くに見えたが、すぐに引き返した」そして表門は無事であるということ。わたくしは「分哨に応援に行きましょうか?」小隊長は「うん、待て」そう言いながら時計を見て「1時半か、よし2時になったら本間分隊の残りを連れて応援に行く。指揮は私が取る。さらに上斗米班長、裏に歩哨を立ててくれ。その他は待機」と指示しました。私は大村上等兵と米田一等兵に裏の歩哨を命じました。残りは私以下4名でした。 以下この結末ですが、大変な問題となりました。有吉小隊長率いる応援隊が分哨に到着した時、敵は分哨攻略を成功させて引き上げていった後でした。分哨には本間伍長以下誰もいなかった。分哨小屋は徹底的に荒らされ、兵器や弾薬を持ち去られ、分哨付近は無数の薬きょうや不発の手榴弾が散乱しておりました。そして、肝心な兵たちはどこに、まず倉田一等兵が出てきました。倉田一等兵は反対斜面の立哨中敵襲と知り、壕に潜んで難を逃れました。この後、分哨の兵たちが1人帰り2人帰り、みんな戻ってきました。本間分哨長もみんな青ざめて、中には銃を持って無い者もいました。いかに慌てていたかということです。

その時立哨の2人以外は小屋で仮眠中でした。わずか30m後方から突如、軽機関銃の一斉射撃と手榴弾の総攻撃、雨あられの弾丸の爆発音。とっさのことで、誰がどのようにして逃げたでろうか。ただ、奇跡だったことは1人の犠牲者も出なかったことでした。幸いといおうか。しかし、このことは戦場では幸運だったでは済まされない、重大な責任として問われることになるのです。この件はこの真相は緘口令が敷かれ、軍法会議の調査に委任されました。敵前逃亡は、戦場においては銃殺です。翌日は私が分哨長として上番しました。昨夜の敵襲から9時間後の現場は、薬きょうが散乱し、不発手榴弾など、荒らし尽くされた分哨は無残な状態でした。私たちは用心しながら不発手榴弾の処理や現場の整理清掃を行ないました。大隊本部から調査団も来て現場検証も行われました。なお、有吉小隊として、無防備だった分哨の鉄条網や、障害物の構築など遅ればせながら設置いたしました。さらに最も重要な歩哨の教育に特に立哨中の心構えなど重ねて指導したのです。調査団は分哨長である私に質問攻め、ほとほと閉口致しました。わたくしは2日間の上番で心身共に疲れ果ててしまいました。今回の結末として、中隊長以下直属は各々2週間の謹慎、本間伍長は大隊本部に拘束され、まもなく転属して行きました。兵は不問にされ、罰則はありませんでした。今回は全体に軽い裁決だったと言われました。有吉小隊はまもなく第3小隊と梁山下警備を交代したのであります。私は今回の出来事を考えて、もしあの時、わたくしが分哨長として上番していたら逃げたろうか?戦ったろうか?多勢に無勢、全員戦死したか、あるいは捕虜になったか。運とは言え、私は凛然の思いでした。そして本間伍長の不運に同情を禁じえませんでした。

渡河作戦

次は渡河作戦を小隊長の代理として指揮した時のことでございます。第492大隊が討伐を終えて、明日正午、川向うの部落を通過するので安全を確保の上、大隊を部落で迎えることが小隊の任務でありました。しかし渡河作戦に必要な情報は全くありませんでした。川向うの敵状も不明でした。川幅は100mぐらいでしたが、深さはわかりません。双眼鏡の探索でわかりましたが、部落のそばのクリークに船が一艘つないでありました。わたくしは昨日から協力してくれている現地農民の青年に船をこちらに運んでくれと頼みました。彼は初めは拒んでいましたが、たっての要望にとうとう引き受けてくれました。会話の通じにくいことが幸いしたのか、私の熱意が通じたのかわかりませんが嬉しかった。助かりました。これで渡河作戦の道が開かれたというような気がしました。

当日午前8時、渡河に必要な小隊の展開を指示しました。兵隊は3個分隊、応援の重機関銃分隊合わせて48名でした。まず重機関銃にの敵に対応する銃座の設定を指示しました。次に、攻撃体形として第1分隊先頭に、次いで第2分隊の順に渡河する。第3分隊は予備として本隊と行動する。また、万一の際、渡河用の大樽も用意しました。大樽というのは農家に必ずありました稲を入れ、稲こきをする大きい樽です。ただしその樽にはせいぜい兵隊が乗っても2人、3人は無理じゃないかと。それよりこれで流れのきつい河を渡るってことは相当な技術を要すると思っておりました。いよいよ行動開始です。まず、中国青年が竹竿を持って川岸に降りていきました。時々、竿を川に突き刺しながら川下5、60mぐらいで川に入っていきました。彼は流されながらも川の中ほどまで進みました。川の深さはちょうど彼の胸ぐらいとわかりました。私は第1分隊、第2分隊に渡河の命令をしました。兵たちは銃を掲げて次々に川に入って行きました。かの青年は川を渡りきり、クリークの方向に用心しながら進んでいきました。やがてクリークの手前で止まり、様子を伺っていましたが、大丈夫と見て船に近づいた途端、ダダダダダ、ダダダ、クラークの近距離から一斉射撃です。青年は脱兎のごとく船の下に飛び込みました。敵の位置がわかりましたので、待ってましたとばかり我が方の重機関銃が火を噴きました。ものすごい威力です部落の敵をめがけて、孟宗舎に着弾、付近は土煙るに終わりました。一方第1分隊も第2分隊も渡河を終えまして、落方向に攻撃を開始しました。

その時、かの青年が川下でぽっかり頭を出したんです。やられたと思っていたが、生きていたんだ。そして状況を見ながらクリークの方向に向かい、船に乗り込んでこちらに漕いできたんです。全く勇敢なやつ、待っていた私と予備分隊はその船で渡河して、ついで重機関銃分隊も渡河を完了しました。敵は重機関銃の猛射と第1分隊、第2分隊の攻撃に浮足立ち、総退却して行きました。小隊は体形を整えて部落の掃討を行ないました。約2時間で部落を完全制圧したのであります。そして予定どおり正午、第492大隊を無事迎えることができました。これで我が小隊の任務は完了しました。今日渡河作戦の第1の殊勲者は、かの勇敢な中国青年でした。私は彼の働きに対して何かしてやりたくて褒章の希望を聞いてみました。ただ、我々には褒美などは何も持っていません。ただできることは無謀ですけれども水牛、これは農家の財産みたいなもんですが、欲しいと言えば、軍の威力で農家から水牛を奪ってくることは可能です。だがこれは地元同士の農民の中で許されることではないだろうはと思いました。当然だが、彼は強く褒章を辞退しました。私は彼の手を取り「シェイシェイ、シェイシェイ」と感謝の意を伝えるのが精一杯でした。こうして渡河作戦は大成功に終わりましたが、後でこの青年が中国軍に捕らわれ、処刑されるのではないかと心配でした。その後、彼の消息は全く不明です。また、調査の方法もありませんでした。ただただ彼の無事を祈るばかりでした。

鉄道警備

次は湖南省の大河、湘江(ショウコウ)の近く易家湾(エキカワン)の町外れに宿舎し、鉄道警備したときのことです。敵の待ち伏せを救ってくれた、勘太郎(カンタロウ)とじいさんの話です。勘太郎は雑用などで小隊に出入りしておりました8歳の子供です。朝は9時頃から夕方日が暮れる前に帰っていきました。その際、食料とか衣類や薬など持たしてやりました。勘太郎はじいさんと2人暮らしで、6キロぐらい先の部落に住んでいました。6キロと言えばかなりの道のりです。本人は平気で通ってきました。勘太郎と私がつけた呼び名です。思いつきですが、国定忠治の「赤城の山も・・」のあの勘太郎です。日本人には親しみのある勘太郎、本人は呼ばれると気に入っておりまして喜んで「はい、はい」と元気よく返事をしていました。兵たちも「勘太郎、勘太郎」とかわいがっておりました。勘太郎は小隊の人気者でありました。ある日、日が暮れて子供の夜道は危ないから小隊に泊めることにしました。

勘太郎はおお喜びで私のベッドにもぐりこんできました。しばらくはしゃぎ回っておりましたが、やがて静かになって、私に抱きつきながら顔を押し付け、さらに唇を求めてきました。私は驚いて、母親のいない爺さんとの2人暮らし、愛情に飢えているのであろうかと。それとも中国の子供はませているのであろうかと、私はかわいそうになって、唇をほっぺに向けて勘太郎を強く抱きしめてやりました。そんなこともありました。

またある日のことですが、小隊は勘太郎の部落に示威 行軍を行ないました。示威行軍とは日本軍の威力を示す行軍ですが、本当はそんな意図もなく、親睦交流を深めるための部落訪問でした。また、勘太郎が小隊で働いていることはみんな知ってるはずです。その反応も知りたかったのです。部落が近くなった時に、勘太郎が私に「班長、銃を持たせて」というものですから、「はは、勘太郎は部落の人にかっこいいところを見せたいんだな」と思いながら銃を渡しました。ところが銃はチビの勘太郎より長く、重いので、担いだ良いが歩き方は危なっかしくて、本人は得意になって小隊の先頭をふらふらと歩く格好がおかしくて、微笑ましくて光景でした。部落では村長以下、主だった住民たちが我々を歓迎してくれました。それは儀礼であることは分っています。本心は警戒しながら、恐怖を抱いていることであろうと思っていました。それでも用意していたらしく歓迎昼食のもようされました。村長や部落民の接待で和やかに交流が行われました。勘太郎は「私のじいさんに会ってくれますか」と言うのでついて行きました。小さな家から待っていたらしく、じいさんが飛び出してきました。頭を何度も下げながら一生懸命喋っている。きっと勘太郎が世話になっているというお礼であろうと、私は「勘太郎のことは心配しなくてもいいよ」じいさんの手を握って答えてやりました。

やがて宴会も終わり、部落民に礼を言って小隊は帰路につきました。田んぼ道を辿りながら、私は嫌な予感がしました。部落民が急いで散っていくのが見えました。それは敵が近くに居る時のあの緊迫感です。こういう場面は何度も経験していました。やがて最も危険と考えていましたところ、峠に差し掛かってまいりました。小隊を警戒を厳重にしながら、山の間を通り抜けました。結局は敵の攻撃もなく、無事に基地に戻ってまいりましたが、翌日、勘太郎が出勤して来ました。私に何か訴えています。私は有吉小隊長と通訳を呼び、勘太郎の話を聞きました。それによりますと、やはり敵はあの峠で我々を待ち伏せしていたのです。その時、村長と勘太郎のじいさんが血相を変えて敵の指揮官に会い、攻撃の中止を頼んだということです。はじめ指揮官は怒って、ドヤしておりましたけれども、2人のあまりの悲愴な熱心さに、とうとう指揮官も攻撃を断念したというものです。特に村長の説得は真剣で、「後で日本軍が村が敵を匿ったとして部落に報復に来られるのが一番怖い」必死に嘆願したそうです。戦闘を始まれば、双方に犠牲者もでます。この最悪の事態が避けられましたことは、村長や勘太郎のじいさん、そして指揮官の決断によることが大きいと思います。これまでの、我が小隊の規律正しい行動や勘太郎の処遇など敵対より友好的な環境をつくってきたことが、最も要因の1つであろうと考え、殺伐な戦場の中で人の誠意が通じ合えた尊さを改めて認識し、みんなに感謝しました。部落も村長、勘太郎のじいさん、敵の指揮官も、そして勘太郎に感謝いっぱいの気持ちでした。

以上大雑把な体験のお話ですが、私の体験談は戦場の殺伐、悲惨な話ではなく、敵対関係の中でも人の善意はいかに大切かと言うことを、そして誠意は通じ合えるもんだということを率直にお話ししました。以上終わります。

質疑応答

(いろんな人があの協力してくれましたよね、あの。ところどころにおいて、最後の中国青年、川を渡る時とかで勘太郎さんにしても、そういう人はどういう気持ちで日本軍に協力してくれたんですか?)

やっぱりこわいでしょうね。それとまあ。やっぱり恐怖じゃないですか。協力したのは心からやっていないと思います。やはり日本軍は恐ろしいという観念は頭にあるはずです。

(宣撫班長で家族構成なんか調査されましたよね。19年、女性と子供とみたいな。あの壁を掘って、なんかまあ、ある意味の剥奪ですよね。)

そうそうそう、略奪。

(周りの人が許せないっていうか見てた?)

遠巻きしながらも、みんなもうにくい、日本が怖い。こういう感じで見ていたんです。

(でも、その村人達を襲って来なかったんですか?え、そういうことした日本兵襲って来なかったんですか?見てた人たち。怖いから手を出せなかったのですか。)

こちらは武器を持ってますからね。それとね、あのお屋敷なんですが、我々が初めてじゃないんですね。もう何年も前から日本の軍隊にしょっちゅう通って、通って行きながら、そこを荒らし回っていくわけです。これ後で聞いたんですけれども、この家には宝物を隠しているところが3箇所あるよ。2箇所は前の日本の兵隊が持ってちゃったとこういう話でした。それをもう1箇所どっかにあるはずだってことは噂では聞いてたんですよ。その兵隊たちがね、あの誰かに聞いたんでしょうね。それで壁を、秘密の場所はここだってね、やったわけですよ。

(鉄砲の弾を紛失しましたよね。あの紛失したのはやっぱり戦って、引き揚げる時に紛失したのですか)

いやあれは関東軍での演習の時ですね。戦場ではない。

(その演習の時にその失くされた銃弾、弾薬箱、どんな形状、どれくらいの大きさの?)

一箱に120発入ってます。このぐらいのやつ(指で大きさを示す)2つある。こう持つんです。(持つ様子を手で示す)それで軽機関銃の2番手と言って、1番手は射撃打つ人、2番手は弾をこうどんどん運んで、必ずついて歩いている。これがそうです、これが。(写真か絵を示す)

(これは、この箱がそうなんですか?)

そうそうそう。それが私ですよ。

(そうすると1番手と2番手は必ずセットで、ペアですか?)

あの夜間演習中に静粛行進というのがあるんです。もう夜は絶対音を立てちゃいけない。従って、兵隊がバラバラになっちゃ駄目で、ぐっと固まって行動する。命令はいつも手信号だけ、前の人が動けば後ろにくっついていく、前が止まれば止まる。前が動けばまた動く、止まればまた伏す、この伏せた時ね。夏の初夏だったような気候で花もこう草花むっとするようないい気持ちなんですよね。ねに移って、こうやって(伏せたまま眠りに落ちそうになる仕草)5,6回やってるうちに、まあ〇〇ない、持ってたやつが、それであっない!と思ったら「突撃」ってわーとみんな立ち上がっちゃった。私だけそこに残るわけにはいかない。だから手ぶらで走ったはいいけど、さあ困った。これはもう大変な事をしたと思った。兵器ですからね。そんなこと聞いたこともない。兵器を失くしたという言う紛失。これはもうすごい責任で、だから死ぬしかないと単純に、単純にこれはもう死んでやる謝るしかないっていう。初年兵なんて純粋なんですよ。

(こういう民間の人達と中国兵と日本兵と戦ってる人と民間の人は違うわけですか?)

全然違います。全然違う、農民や住民は中国の軍隊と違うけれども、中国の軍隊の配下に入れば、何でも言うことを聞かされるね。でも、普段はまったくもう知らん顔、兵隊が戦ってたって知らん顔、一緒になって戦うなんてまずない。

(村のある近くで戦ってるわけですね?)

だから私はこういうふうに思いましたね。まあ、陳華民もそうですし、荘英文もそうですし、中国人と言うのわね、何千年来こういう事に慣れているんです。しかも統一された政府なんて、今の共産主義について初めてじゃない。おそらくねあの中国三国志にもあるように、その日本の戦国時代みたいな。強いのが、その自分を自分と自分の領地として住民を従えて。だから住民から見れば、何千年もの間何回もそう偉い人が自分たちの統括してくれる人が取って代わり取って替わりで、ようは、日本軍だったわけでしょ。そういう中で、生きるすべを身につけている。つまり最低限我々の子供、その住民の生きる方法っていうのは、食べ物をまず確保する。で生活必需品は必ずそれを必ず隠してるんですよ。大事に。そのうちの壁の中に隠したのもその一つ。それ考え方もそうです。日本軍が来たら日本軍に「はー、へー」やればいい、で嵐が通り過ぎたまたこれやってる。(農耕の格好では)これがあの中国人の長年の身に付いた生き方じゃないですか。

今だってとそうですよ。今だって私はあの人たちがね、私が湖南省で自炊?した中で、おそらく中共京軍が威張ってやってますけども、あの住民たちをね、いつかまた変わるとこんなふうに考えている違いないんです。違いないんです。広いですよ中国は。いろんな人種が住んでて、それで統治してるのはほんの一握り人たち、一部の街だけ。そういうことを考えれば、もういずれまたあそこも崩壊するんじゃないかとか、堂々とそんなこと言ってる政治家もいますね。

(こういうふうに進め、突撃ってやってるわけですけど、やっぱりその時点では日本軍は勝っていると思ってらっしゃいました?勝ってるというか、中国軍に。)

もちろん。わたくしは終戦まで終戦まで中国にいて、南方の敗戦状態というのは情報入っていました。それから制海権、制空権は、もうアメリカの連合軍に取られているということ。これ先ほど言いました湘桂ショウケイ作戦というのは、漢口カンコウからねベトナムの方に抜ける鉄道なんですよ。でも海も空もダメ、陸しかない。陸は中国を渡って、とにかくベトナム南方の石油なんかでも、あれはこちらの補給でも、その陸伝いの道しかない、ルートしかないということで、それを確保しようというのが湘桂ショウケイ作戦だったんです。漢口からずっと粤漢(エッカン)鉄道と言いますけれども、桂林ケイリを通って、あのベトナムの方へ行くやつ、それの作戦なんです。ところがですね、なっかなか簡単に行けなかった。なかなか広すぎる、中国は。私が行った時、もう12年間も前に日本軍が支那事変と言われた当時に、中国に日本軍が行ってましたでしょ。だからどっかにずっと統治されてるような、そういう国だと思ったらとんでもない。だから敵、敵、ほんとうに部落の中に協力している中国人がいるくらいなもんで、それをちょっと出ると(銃を撃つ仕草)ツン、戦闘をしている。だから広いということ。

終戦になるまで我々は負けた意識が全然なかった。だからどんなどんな中国軍との対戦でもね、我が方が絶対優先。兵器から、それから兵隊の質から絶対優勢。そういうことで終戦になった時におそらく中国の人は勝った意識がなかったんじゃない。昨日まで統治されていてね。なんでも戦えば負けちゃって、そういう戦闘ばかりやってきてて、勝った意識はなかったと思います。だから当時の中国派遣軍の総司令官の岡村寧次大将は「中国で一大決戦やろう。中国は負けてない。だから連合軍と中国で決戦する」こんなことまで言ったんです。それは本当はもう間違いでしょうけれどね。それを宥めに東久邇宮(注:実際に行ったのは朝香宮鳩彦)が日本から、もう降伏してたでしょう。それを説得に「中国派遣軍司令官、もうそんなことは言うな、もう負けたんだ。もう敗戦の受託は降りたんだ。」という説得してやっと。

それともう1つはね。当時中国のあの統括者は蒋介石でしょう。毛沢東は違ってたんですよ、北支の方の一部、蒋介石が〇〇〇○○に中国を派遣する権力を持っていた。もう終わった途端にまたもうこれ(相反する仕草、※共産党軍との戦闘を指すと思われる)やりました。でも蒋介石はね。日本の士官学校に来ていたぐらいだから、日本には好意的だった。だから終わってからね、これ本にも書いてありますけれども。日本軍への怨(エン)に対して、怨というのは憎むということ「この怨を忘れろ」とこう言ってくれたんです。で、日本軍を早く日本に帰してやれ。こういう命令を蒋介石が言ったんで、終戦になってから中国にいた兵隊に一番恩典をうけたんじゃない。割に早かった。二年ぐらいで、だいたい百何十万といたんですよ。あっちの満州のソビエトにつれてかれた連中から比べればね、全く幸運、ラッキーそうだったと思います。

(他の方からも蒋介石がすごく好意的だったという話を聞いたことがあります。)

しまいには毛沢東は蒋介石を台湾の方に追い返しちゃって、今の政府がね。あれはね見てても分かりましたけれど、蒋介石の軍隊というのは非常に堕落していました。毛沢東の軍隊をすごく厳しい訓練うけ、その蒋介石の軍隊は終わってから、終戦になって上海から帰ってきたんですけど、その途中、金を札束こんなに兵隊を持って来てね、時計を欲しがるんですよ。特にセイコー社なんて知ってて、セイコー社は高いぞなんて兵隊が「ショメイ、ショメイ」とやってた。日本軍の方がいろんなものを持ってるでしょう。眼鏡でも時計でもね。その時はまあ欲しくて、そんなことも増えて、兵隊がね、そんなことやったと考えられないんだけど、そういうように堕落しきってた、下っ端に行くほど。上の方もそうでしょうけど。あの帰るときに。賄賂を渡さなければ、我々の軍用列車を通してくれなかった。

そこの司令官に賄賂渡して、そこの軍用列車を通してくれたんです。まあ、その賄賂ってどこから出るかというと、俺たちに蒋介石が一日幾らというあれを保証してくれたんですよ。一日の食糧分、それが百何十元とか、120元とかなんとか言ってましたけど、一日分ね。それの半分ぐらいは、そういうそこを通過するための賄賂になったんです。でも、なんとかかんとか上海から来られましたけどね。

(でもやっぱりこうあのお話、聞いてると、前進っていうか前に前に進んでいましたから、部隊の人たちが全滅するとか、みんな殺されるということなかったから割と勝ってるなんて思われたんでしょうね。)

あの南方とかね。特に南方だね。まあ、ガダルカナルとか、ニューギニアとかサイパンとかの話を聞いたらすごいね。ああいうことは、ありませんでしたし、戦闘の形式もアメリカ軍と違って、中国の兵隊は装備なんて全然落ちてるから、全然。あっちのアメリカあたりが火炎放射器とか、それがロケット弾とか毒ガスとか、ありとあらゆるその先端兵器を使うでしょう。もう日本軍も全然問題ならなかったでしょう。中国ではおそらく中国軍と我々との差はやっぱり我々の方がずーと上で、兵器も知識もずっと上だったと思います。

(なんかあの胸を張って戦いに行ってきた感じっていうか。やっぱり勝ってきたからというか、)

私はそうは思いませんでしたけどね。

(なんか全滅して僕だけ助かった。)

っていう考え方もあったようですね。そのぐらい日本の教育っていうのは生きて辱めを受けるなとか、捕虜になるなとか、いろいろなことがありましたかね。死んだら靖国神社なんてかっこいいこと言われて、馬鹿みたいに死んでいったわけですよ。

(基本的なことなんですけど。徴兵検査を受けて入営するまで何ヶ月間でしたか?)

5月に徴兵検査をやって、あくる年の2月に入隊ですから約10ヶ月くらいかな。10ケ月ちっとじゃないかな。

(入隊はもうその頃は満州にいらっしゃる?)

いや、私はやっと岩手県盛岡で兵隊検査をしまして、東京に住んでましたけども、検査のために盛岡へ帰って検査をして合格して、その入隊までの期間をまた東京に帰ってきて、残務整理をやって、そこでまた田舎に帰って、親孝行を2ヶ月ぐらいして、それから兵隊に入ってきた。

(入隊した隊があった場所っていうのは何処ですか?)

それは山形県の第18部隊(注:北部軍第18部隊を指すと思われる)かな。そこはあの関東軍の出先機関というか。上は関東軍なんですよね、我々の隊の本隊は。その間、日本の兵隊を集めて、そこでいろいろ支給品やら、それから敬礼とか何とか簡単な教育をして、それから船に乗ってこの満州へ連れてくる。その間は約1週間じゃないかな。1週間山形に入って新潟から出て、日本海を渡って今の北朝鮮の羅津(ラシン)に渡って、そこから満州の牡丹江省綏西(スイセイ)というところに着いたのは、約1週間ぐらいかかったんじゃないかな。

(それはその同じ地域で、徴兵検査を受けて合格した方と一緒に大体)

そうそう、地域、地域で部隊があるから、みんな日本の中にいろんな何部隊、何部隊、何師団、何師団、そこでやるわけです。

(1週間ぐらいですか?その軍隊の規律を教わるというか。)

これは仮の東京というか日本での関東軍の出先機関の1留守部隊だから、その間は1週間ただごろごろさせている訳にはいかないから、敬礼とか走進とか、そういう基本的なことを1週間の間にやって、それから支給品されるものもらって、それから本隊。

関東軍に入ると、徹底的に最初から兵隊基礎訓練をやるんです。それはものすごい厳しい。ものすごい厳しい。死ななきゃいかんというぐらい真剣な気持ちにさせられるぐらい厳しい。毎日の生活とか、もうすべて厳しい。

特に最初の初年兵と言われる1年間、あの徹底的にあのびんたが何発も、いろいろな兵隊を鍛えるために必要な伝統的にそういうことが行われてきたんでしょうけど、やられる人、兵隊はかなわないと言うことでしたね。

でも、戦地行ってわかるんですけれども、いわゆる現役の兵隊とそれから内地から召集されてきた兵隊と全然質が違うんですよ。現役と召集兵。なんてやっぱり、違うんです。質が違う。だから現役の者は凄く兵隊らしく、また勇敢で軍務に勤めたですね。さっきあのこれは言ってはいけないことなんですけれども、小隊長代理で渡河作戦をやったという「代理」て書いてあったでしょう。小隊長行ったんですよ、一緒に。これは名古屋の人でしたけれども、今言った召集兵のじいさんって言ったり、その当時俺たちはそんな風に見えた。年寄りのよたよたした将校だったんで、こういう命令を受けたんです。ところが。その渡河の1日前でね、病気になっちゃって。「上斗米お前代わりにやってくれと」こう言うんで私がやった。そういうこともある。そのぐらい現役と召集の人たちと質っていうか、日本にこれはなんとも言えないから、日本に奥さんも子供もいたりね。我々そんな人いないからさ、一人身の身軽な状態だからね。いいんですけども、それは。現役はやっぱり精鋭です。だから関東軍の精鋭というのは、関東軍とはほとんど現役だった。

(こう拝見すると、1944年の4月に部隊が再編成されましたよね。)

どこの話、どこだろう?中国、南京?

(あの中国、中国の読み方分かんないんですけど。)

イッカサク、これ南京の町。南京でそうです南京でまず我々が鉄嶺(テツレイ)という奉天のちょっと下の鉄嶺テツレイで、内地から動員された召集兵とか補充兵とかと、我々現役が一緒にこの混合されて、そこから南京へ行って、南京で本格的に部隊を編成したわけで、それから作戦です。戦うためには、そういうふうに兵隊があちこちから集まった時、ちゃんと統制とれるように訓練しないと。特に内地から召集とか補充兵できた者、まるっきり兵隊のなんて言いますか、もう忘れてたとか、色々家庭の事情なんか肩にこうしょってくるような人たちだから。考え方やなんかも全然こう違うわけですよ。そういう人たち一緒に戦うというのは、やっぱり色々面倒見なきゃ、一緒に戦うって言ったってちょっと大変なんだよね。

こういうこともありましたよ。私、分隊長でしたでしょう。私も補充兵が内地から来た人に一人の兵隊がいて、それがテンカン持ちだったの。テンカンですよ。そんな兵隊まできた。内地には人材がいなかったのか、そんな兵隊まできた。時々テンカンを起こすんですよ。泡吹く、それを面倒みるのは大変だったんですが。こういうのを連れてね、討伐で戦闘したことがあった。誰があそこに、誰があそこに居るはずだと思ってたら、そのいるはずのところ、ちょっとも弾も撃ってない。だから「吉田、どうした、居るかって」言ったら、「はーい」て言うので、「おーい、弾撃たねえのか」と言ったら、「弾撃ってよくありますか」って言われちゃった。これはがっくりきた。あの「撃ってよくありますかって」何でも命令で、一つ一つが命令で敵が来たら撃ちなさいとか止めなさいとかと、こういう風に信じ込んでいたのか。臨機応変な戦闘できない、慣れてないし、これは誰かが命令しなきゃ撃ちゃ悪いと思っていたかもしれないです。これは笑い話だけど、あんた命拾いだよ、それだけ。そういう補充兵がおりました。

(それは他の部隊でもそういうことは往々にしてあることですか?)

あるの。みんな同じだろうと思いますね。あの終戦近い年月では日本の軍隊の本当に何て言いますかね、統制のとれた編成っていうのはなんかもう出来なかったんじゃないかな。あれだけ負け戦で、どうしようもない状態で、もう援軍にもなかなか来てもらえないし、来たって鉄砲持って行かないなんてことあったでしょう。そんな状態で何が戦争ができるって。もう終戦ポツダム受託なんてのは遅すぎたぐらい。あれはもう戦争にならない。戦闘にならない。だからさっきも言ったの、山下奉文って人知ってるでしょう。知ってますでしょう。ものすごい最初はあの英雄でね、シンガポール陥落させた。これはもう海の山本五十六、陸の山下奉文こう言われた人ですよ。それが負け戦で、捕らわれて銃殺刑。突き詰めていくと無謀な戦争。そこへ尽きるんですけれども、さらにそれを指揮する人達もね、考え方っていうのかね、これはもう無謀に近い。現地のそういう悲惨さを全然わかっちゃねえ。こんな状態になったらこれ戦はできないと思うの当たり前なんだけど、そんなのも知らないで、机上の計算だけで立派な事務所もらって作戦やってて、将棋の駒を動かすように「はい、この部隊はあっちで、この部隊はあっちで」、後はコーヒーでも飲みながらのんびりしてたような感じじゃない。冗談じゃないよね。

これは私も聞いて、これ(本)にも書いておりましたけど、我々の満州にいた部隊の近くノモンハンていうとこありましてね。2年、我々入る前にノモンハンで日本軍が徹底的にたたかれてる、ソビエトに、相手はソビエトですよ、もう戦車でひき殺されちゃって、1個師団全滅なんですよ。何万という兵隊が。これなんかただ数字じゃない、話でふんふんって。1人、2人死んだって大変なのに、何万という人たちがね。戦車でひき殺されるなんて言うのは、これはもう地獄もいいとこでしょう。そういう状態なのに、それを指揮した司令官が「よし、今度は俺が今度勝ってやる。いっこうに反省もしない。反省もしない。それで今度は俺が指揮して勝ってやる。」こういうこと言ってる。ばっかじゃなかろうかとかね。本当に「じゃあ、テメイ先行って死んじゃえ。」ってぐらい。

これはね、明治の日露戦争来の日本のなんてんだろう、乃木大将がね、旅順港攻撃する時のあの莫大な損害、死傷者死臭、あの頃の戦闘兵器ったら鉄砲しかないでしょう。三八式散発式(※明治38年製の日本軍を代表する銃)歩兵銃しかなくて、ロシアはもっともっといい兵器持ってて、機関銃を持っていたと思う。だから「ただ進め進めてね」て、弾の飛んでくるとこに死にに行くようなもの、何人行ったて同じでしょう。きっと終いにそのロシアも弾が無くなっちゃったことになりましたけれども。あんなに犠牲者を出したことに本当は乃木大将が責任を感じてね、これはもう本当は割腹もんだ、それが終わってからのずっと後で自殺というものの考え通じてますよ。いつかは死ななきゃいかんっていう。(国民の気持ちは)あります。国民みんなもね、それは靖国神社で拝んでるかもしれんけど、随分ひどいあの戦争をやらされた。「無駄死にさせられた」と、中には思ってる人もいたんじゃないの。そういう怨嗟も、恨みもね、あれは届いてると思います。

(これはもうどこまで行く予定だったんですか?それが勝って次から次からこう戦って戦って。)

みんな目的が違うんですよ。我々は警備ですね。警備ということは、さっきも言ったように、陸のルートを確保するためのその辺の警備。それから向こう行く人は向こう行く人で南方行く人はぞろぞろぞろぞろ。鉄道も走ってなくて行軍してたね。僕が聞いたんだけど、ぼくら警備してるから、どんどん後ろからあの兵隊が来るでしょう歩いて。もう栄養失調かなんかで倒れる人もいるんだけど、「どこ行くんだったら南方へ行くんだ」て言うんですよ。それで行かない前に終戦になっちゃった。そしたら回れ右ですよ。そのまんま回れ右でまた北支の方へ、北京の方へ引き返して行きましたよ。

帰りはかなり素人、その栄養失調や病人や何かで、かなり死んでますよ。死んでる。そういう作戦をね、これは無謀というしかないんだけども、勝算あっての作戦なんか全然ないじゃないですか。もう機材も輸送手段も、食料も無い無いだらけでね、兵隊だけ「前に行け、行け」て言ったて、食べ物の補給はつかないやら栄養失調になるのは当たり前だったんです。そういうとこね。

(引き返したっていうのを終戦でなんですか?)

終戦になりましたよね。なったそう終戦でね、もう行軍する道路を逆にこう帰ってきた。そうそう終戦になってからでも、戦争最初の目的、命令だったもんで「あっち行け」と言われた。ところが負けちゃった。「じゃあ俺どこ行こうか、帰るしかないじゃないか」という状態で引き返したと思いますよ。「それじゃ、ご苦労さんに汽車やトラックで帰ってください」なんて、そんなあれは何も無いんだから。しかも生きて、食べ物もなくて生きているのがやっとじゃなかったかな。

でも中国はまだ恵まれてました。南方とか、そういうシベリアのほうから見れば。我々の日本の土地柄と似たような米でもあるしね。なんでも日本でも中華料理っねえ、まあ日本と同じようなもの。ただ料理の仕方が違うだけで、それは魚でも肉でも卵でもなんでもありますよ。似たような。

(でも終戦を知らされた時は、そういう風に一生懸命進んでらした人にとってはえって感じでしょね。どうでしたか?)

我々はちゃんと蒋介石の命令通りに部隊、部隊は掌握されて終戦なってから登録されるんですよ。この部隊はどこ、どこの何名ぐらいで、順番が、帰る順番が決められて、それに従って整然と帰ってきたわけよ。ただ1年道路工事やった。向こうに良い道路が無いんですよ。田んぼ道。

(帰る順番が来るまでそういう事やってたんですか。)

まあ、これは蒋介石の恩返しだというんで、やってきましたよ。立派な道路作ってきたよ。

(じゃあ順番を分けてくれたことによって、割とこうちゃんと帰ってこれた。)

そう整然と。最後はいろんなあの船ですけども、漢口カンコー、なんとか、それから上海、山東省、いろんなあの辺の港、港の大きな所には部隊が集結したんじゃないですか。我々上海からってのもすごく広い収容所がありましたね。1週間そこでまず検査、その所持品の検査とね、それから健康状態なんか伝染病じゃないかな。まあ、特にそんなことですね。1週間ぐらいかけて。問題なければそのまま船で。九州と上海はピストン輸送ですよ。

(でもあの帰ってきて病気になられましたよね。帰ってきて病気にデング熱かなんかで、それはもう帰ってきてからでしたっけ?昭和22年。)

いや、向こうで2回、2回、アメーバ赤痢とデング熱二つかかった、それは本のやつを抜粋とってありますね。(本を指さす)

(いや、これは22年帰ってきて、22年になられました?)

アメーバ赤痢は19年ですよ。それからデング熱は21年でしょう。

(じゃ2回、結構大変な病気された)

帰る前かな

帰ってきたのは21年ですよ。

(21年デング熱で、22年に盛岡に帰っていらっしゃる。)

その春先にあのデング熱になったんです。南京から帰る途中、途中で。だから玄界灘船で渡るとき、何にも意識朦朧と何もわかんなかった。あそこ渡ったこと。しかもその伝染病を隠蔽して検査を通したということがすごいです、すごい。あれ通らなかったら、部隊全部その部隊が帰れないんですよ。だから隠すんです。必ず何人かの伝染患者いますよ。

(何人かいらっしゃる一人だったんですね。でも、1週間ぐらいで治るんですね。)

死んじゃったよ。上陸してから、うちの清野(セイノ)っていう一等兵が死んじゃった。デング熱かかり方がみんな違うんです。かわいそうに、上陸してから死んじゃってさ。すごいよ、あれはほっといたらほんとに死ぬ病気でしょう。40度以上あるよ、熱が。高熱、意識朦朧もいいとこ。なんだかわからない。運が良かったんだよ。

アメーバ赤痢て言ったら、これもまたひどい。ひどい。死んで当たり前みたいな病気だね。もう骨と皮になっちゃった。

(発症してから病院に入院をされたというのは?陸軍病院にされた。)

それは赤痢の時?。

形式的な野戦病院があるんですが、そこには看護婦もいなけりゃ、薬もない。軍医が1人、行ったり来たりしている軍医が一人いたきりで。それは治療する病院ではなく、移るから伝承病だからそこへほっとけ。そこで死ぬのは死んでくれ。こういう病院ですよ。ひどいです。

(その後後方に送ったりはされないんですか?)

そんな余裕はない。治ったと言われた時でも便通が1日に10回ぐらいの時でも、「お前もう治ったから」、いくらか少なくなったというだけで「治ったから原隊帰れ」その地域に私の原隊がいるからそこのところへ、もう痩せちゃって自分の鉄砲を担げないの重くて。そのぐらい痩せちゃった。今でも痩せているけど、この何分の一も痩せちゃった。

(でももうやっぱり次から次に引き上げの人をそこでまとめてるから、もうはい、次はい次で入る人が入るんですよね。)

アメーバ赤痢はこれ、野戦の方でしょ。

(野戦のアメーバ赤痢の方の話をちょっと聞きたいんですけど。ほんのちょっと書かれていたと思うんですが。そこに収容された野戦病院ってどれくらいの大きさですか?)

30名ぐらいこう居られる広さね。30名くらい、2階ではなく平屋の土間ですが、その土間に藁を引いてそこに寝てるだけ。30名ぐらいですよ。

(看護婦は?)

もう看護婦なんかいない、いや誰もいない。

(軍医が1人?)

軍医はたまに来ちゃ、すぐ帰っていっちゃう。とにかくここまで入りたくないですよね。みんなね。ただ、新しく入る人の診察して、はい寝てろって、それからはいお前はもう治ったから帰るとかそのぐらい。だからもう死んじゃった者はもう火葬にするとかなんとかそういう指示するだけ。

(じゃ衛生兵は常駐で何人かいます衛生兵。)

いない。衛生兵なんかいないですよ。だからもうすごい劣悪な、病院ていうのは名ばかり

(薬は何もくれないんですか?薬?)

無いです。

(ただ寝てるだけ寝てるだけで治るんですか?)

だから気力が、気力だけじゃない。それとね食べるものは食べられない。私10日間食べれなかったから、ものすごい痩せてた。飲み物も受付ない。それでそれでいて食べなくて下痢をするんですよ。下痢っていうのも血便というか、内臓の腸のそういうなんだかその辺についているものが出るというだけの、だから食べないからまともな栄養は取れない。だから、あとは気力で生きる者は生きる、もうその気力のない者は死んでっちゃう。気力もない者、いわゆるトイレに通えないやつは死んでっちゃういる、よたよたしてもトイレまで行く元気のある者は生きたんです。トイレに行くと、そこもまたマラリア蚊がいっぱいいる。マラリア蚊、それもたいへん、マラリアと、そういう赤痢と日暑で。

(一緒のとこに入ってるんですか?別のとこ。いや、その病院っていうか、)

建物の中だけれども、外側にちょこっと作ってある。これは中国の家も、そのそばには必ず豚を飼ってて、その便も肥料にするような、あるいは豚の餌になったていうような。劣悪そのもの。

(でもそういう人の便の餌食べたら豚だってそういう病気になるんじゃない?)

豚は元気だよな。

(でも気力で1週間で出られた?)

私はそこに10日ぐらいかな、もう少しいたかな。10日ぐらいじゃないかな?飲まず食わず10日って言うとね。

(入院1週間で回復って書いてる。)

がい骨みたいになっちゃう、もうおじいちゃんみたいに。また若いのに。

(そのころを一緒に収容されている人たちですね。皆さんどういった病気だったんですか?皆さん同じようなだいたい。)

そう、赤痢菌というようなやつは、中国の風土病みたいに、どこにも中国じゃどこでもいると思うんですよ。特に水、もう水なんかいい水なんかないからね、あっちは。湧水なんて見たことない、あんまり。だから田んぼの水でも川の水でも喉が渇けば疲れりゃ飲んじゃうでしょう。それじゃあ、もう病気になるのが当たり前っていう感じ。

(亡くなられる方とかも多かったと思うんですけれども)

隣で朝起きないと思ったら死んでるっていう、そんな環境でしたよ。

(その亡くなられると、まあ、その遺体をなんとかしなきゃいけないと思うんですけど、それはどう誰がやるんですか?)

それはあの原隊の、その兵隊の原隊はその辺にいるわけだから、それで勝手に火葬にして火葬にしてもらう。火葬たって立派な火葬場があるわけじゃなくて、もう形式的な、それで全部焼けるわけない。あれだけの材木が少ないですもんね。だから簡単に焼いたとして、後は埋めちゃって、それで手の骨だか指の骨かぐらいを形だけとって、これは遺骨だと言う形。そこまでヤレるのは、まだも立派な方よ。それがそんなことできない部隊なんかいっぱいいる。もうただの土葬されてね。それでお終いという。ただ名簿だけは、どこどこの何という兵隊て言う名前と出身ぐらいは、メモを記録とってそれでお終いじゃないかな。

(以前衛生兵をされた方、もともと床屋さんだったんですけど、召集されて衛生兵をやってた方の話を聞いたことがあるんですね。割とその野戦病院の移動が激しかったと1週間ぐらい。部隊と一緒にをどんどん移動していかなきゃいけないから。なかなか動かせない重病人の方は無理やりやるか、またはそのまま置いて、ひどい時は置いてっちゃうこともあるっていう話をされて。あ、そういう意味で野戦病院できちんと10日間で回復されたっていうのは非常に運の良いというか。)

それぞれ部隊の環境によってね、ひどいとこもあれば、案外そういう後方のいい病院に入れられてのんびりしてる兵隊もいたらしいですよ。その話も聞きますもんね。前線行くほどひどい、もう劣悪な状態に置かれて。見るも無残に処理されちゃう。

(追加でいくつかお聞きしたいなと思ってたのがあと二つほどあるんですけど、1つは行軍を結構長い距離されたと思うんですが、これで言うとどの辺を動かれたか?)

その一番最後に、これと、番号書いてありますけど。 私の行動した、移動した範囲の番号がその順に書いてあるわけですけれども。この綏西スイセイン、コメイチバン一番、ダーと来て南京、上海の14番まで。それで5年3ヶ月ですね。ここで3年間いて、ここで2年1ヶ月いたのかな。この辺で特にこの辺が我々の戦場地帯ですね。桂林はここですね。桂林のちょっと洞庭湖、長沙(チョウサ)とかその近くでしたね。だから最初ここで3年間、新潟県からここへ渡って3年間いて、鉄嶺テツレイで編成して、南京でさっき言った編成し直して、ここから揚子江伝いに1ヶ月半行軍しましたね。

1ヶ月半揚子江伝いに武昌ブショウ、漢口カンコウのあたりから本格的に戦場へ入っていったわけですけれども、長沙チョウサの辺り、この辺だな俺達の戦場てのは。株州(カブシュウ 注:正しくはシュウシュウと読む)で終戦、8のところで終戦。それから道路工事して、逆に戻って北京の方向に行って、11番から徐州にぬけて、ここから南京にまた逆に帰ってきて、ここから上海、上海から神戸、こういう経路ですね。

(終戦を迎えたのは?)

株州ここに株州って書いてありますけど、株州ね。これどこのどこの船でした?これは?

(これはあの私たちが持ってきたやつなんですけど)

これは、この11軍とかなんとかって、どこの軍隊、日本の軍隊?これ日本の軍隊のこと言ってんの?

(そうですね。あの支那いわゆる支那派遣軍〇〇〇、上斗米さんがいらっしゃるの第11軍じゃないですか?)

11軍かもしれない。11軍いうのは我々の部隊名かもしれない。

(あのだいぶこの辺りの戦場の様子というのも、この本で中でいくつか書かれてらっしゃいますけど。)

11軍だね。

(割とその本当に民家がある、村落とか集落のあるところで行軍している。)

そうね。特に湖南省は農村地帯というか、水田地帯というか。日本の地形とそんなに変わらない。畑、畑、ずーと畑。その中に部落が、民家が、農家があるという感じ。町の大きいのは漢口、長沙、岳州、桂林カンコウ、チョウサ、カクシュウ、ケイリンというような、そういう大きな所は昔から栄えた古い町でしょうね。

(そこで協力、助けられたこともあれば、現地での食料調達、物資の調達をせざるをえなかったと思いますが、それはどのくらいの頻度で命令がされたのですか?)

食料は毎日食べるんだからね。我々の隊で私が書いたのは、食料調達のために地元の協力を得て、形式上はちゃんと伝票はあるんですよ。それは1銭にもならないものだろうと思いますけど。形式的には伝票があるんですけど、ただ供出してもらうという感じのものですね。その部隊の大きさによって食事の量は随分違うと思いますけど。それできる範囲は良いけれど、それができないところに行くと、徴発ということで、つまり現地にある鶏でも豚でも米でも徴発してきて食料にしなきゃいかんという。それがひどいんですよ。我々も行軍というものをやりました。行軍というのは長い道中を軍隊が列をなしていくんですが、その人たちの食べるものがなくなれば、その辺で徴発するわけでしょう。それが敵がいるんですよ。敵が。最初はそんなに遠くに行かなくても、その辺になってる菜っ葉で採ったと思うですよ。だんだん、ものすごい人間ですからね。バッタの行軍ではないけれど、皆食べてっちゃうでしょう。またそっちに入る。また行かなきゃ。もう敵が待っている方向に。食糧を採るために、夕方現地目的地についてそれから食料徴隊、食糧を取ってくる班を作って、敵と撃ち合いながら取って帰ってきて飯盒炊爨して、明日の朝の分まで作って食べて、また行くと、又行って取ってくる、こういうことの繰り返しもありました。

補給が続ける続く範囲の地域はいいんです。補給が続くところもあるんですよ。でも、補給が続かないところに行けば、もうそれしかない。それはもう何て言いますかね、力関係とそれからこちらの方の人数っていうかね、人数の関係で。それは徴発とていのいいことなんです。これは僕ら略奪です。もう農民の人が、飼ってた豚でも鶏でもね、取ってきて食っちゃうわけだから、そりゃ略奪に違いないです。

(それは村なり畑なりがあるから、取りに行くと思うんですけど、そこにはまだ人が住んでるのですか?)

住んでる、住んでるの。よっぽどひどい所じゃなきゃ自分の家を捨てて逃げていかない。でも、もうすごい所、それこそ日本の兵隊がぞろぞろ通っちゃって、何年も荒らされていうところは、いっぱい道のそばには家がもう住めない家がいっぱいありましたけどね。でも住民の人たちはなんとか帰ってきて、住みたいという気持ちもあるでしょうね。まあ、住めるものなら住むという頑張ってる人もいるし。もう住めないっていう人もいるだろうし。

(でもやっぱり今おっしゃったように、はじめの隊はこの辺をとっていけば、次の隊はこの辺、その次の隊はこの辺まで行かないと無くなってますよね。で、中国の人たちはもう怖いのもさることながら、わりかし仲良くなった部分とかいう好意的な部分があったのが、次から次来るたびにもう憎しみの方が多くなってきた、普通の農民が。兵隊じゃなくっていう風になってきましたね。それぐらい同じ方向を目指して、いろんな人がこういくんですね、いろんな隊が。

そうですねえ。野盗集団だね。

(だからはじめ、一番はじめに行った隊はまだよかったかもしれない。後から行くほどひどくなってきたみたい。)

あの、これは一つの戦争というものの現状だろうと思います。それはヨーロッパでもアメリカでも、つまりアメリカではインディアンやっつけるとかねアフリカでもそうでしょうけども。そういう権力のある者が、制圧してたっていうことでしょうね。武力を持って抵抗しなきゃいかん、やられっぱなしじゃいかんというような考えもそこから出てくるでしょうね。負けちゃいかんと。

(ちょっとお聞きしたかったんですけど、そのクーリおりますよね。一般どうかなっていたか教えていただきたいなと言うのと、もし経験があれば教えていただきたいんですけど。中国に行かれた方というのは、割とそのクーリを使って、荷物の運搬とかですね、いろいろな、主に荷物運搬かな、使ってたっていうんですけど。どうなんでしょうか。時期によってやっぱそのクーリを徴発の仕方ですかね?クーリを徴発すると言い方が正しいかどうかもちょっとよくわからないんですが、どういう風にそういう人たちを集めてきたのかなということとか。?)

だから、もう強制的な拉致ですよ。あの部隊が部隊にとっては物を運ぶでなんかするといえば楽は楽ですからね。自分は身軽になって歩けばいいんですから。もう1人、40キロぐらいの荷物になるからね。完全に軍装したら。ものすごく重くて、くたくたになるんですけど。誰かが持ってくれればこんな楽なことは無い。そのためのクーリっていうのはね、食べ物をあげたりなんかしても、でも一日中監視しなきゃ、逃げられちゃうのは当たり前だからね。そんな喜んでくっついてくるクーリなんかいやしないよ。

(クーリっていうのはその荷物運びと同時に時々、それをクーリて言っていいのかわからないんですが、陣地造りとか、あるいは多少何でしょう、工兵隊がやるような、そういう建設系の仕事なんかをさせてたっていうような話もされてる方もいて。でそれはそういうことってあるんですか?どっちかっていうと荷物を持たせて一緒に行軍してる話の方が多いので。上斗米さんの部隊には、クーリいたんですか?)

いなかった。

(そういう方たちは割と一般的にはよく見かけられる人たちだったんでしょうか?クーリは)

クーリ、まあ中国人もいろんな考え方の奴がいるし逃げちゃう者もいるし、逃げないでひっついて頑張っている者もいるし、それから日本軍に上手く取り入ればうまいことあるよ。食うには困らないよとか、何かいいこともあるよっていうふうに、その損得で考える奴もいるだろうしね。あの陳華民っていうのは、先ほど話したあの処刑された陳華民。すごく如才ない,やり手の人、こういう人も積極的に協力したっていう。そのうちもっと上層部に取りいって「もっといいことがあるんじゃないか」というそういう考え方もあったみたいね。

(ちょっと話は最後の方に行っちゃうんですけれども、その終戦、停戦命令というか、そういうものが下った時は日本の敗戦が決まったということをどこかで知られたと思うんですけど、本だと8月15日の当日に、軍司令部ですかね?その時の状況、お聞きしたいなと思って?)

終戦の日の終戦の状態、これはその本にも書いてありますけどね。8月15日は桂林ケイリンの近くの衡陽(コウヨウ)だったんですけど、我々討伐に行ってました。討伐に。ある部落で戦闘してそれでだんだん敵が多すぎて、これはとてもかなわん、だんだんうちの方は引き上げ、囲まれたらしょうがないということで退却をしてきました。その時に大雨が降ったんです。ザアザアね。それでもう濡れながら基地に帰ってきて、それでみんなその濡れた物を乾かしていたら「集まれって」いうんで、集まったら「ただいま本部から電文で日本はポツダム宣言を受託して、終戦だ、終戦だ。すぐに直ちに本隊に帰れという命令だ」という話だった。だから当日でしたよ。8月15日の夕方、夕方だったんだけども、そういう電文があったのは、我々はそう聞いた。こらえらいことになったなあと思ったんだけども。その状態のしばらくは真空状態だったね。きっと。

住民はもちろん知りません。向こうの中国の軍隊もそこまで情報が徹底しているとは思えない。わからなかったと思う。だから、ただ敵の飛行機は来なかった。ピッタリとまったなあ。それと、やっぱりそのやっぱり知ってたんだな、攻撃は無くなったそのあくる日から、敵からの攻撃はピッタリ止まった。そういう状態だって農民、住民はほとんど知らないんじゃない。昨日と今日と明日の違いなんて、何にもなかったんじゃない。「ああ、あったんだ。日本軍が負けたから日本軍の横暴なあれはもう避けられる、そのことだけ。安心して生きられる、安心してあの百姓ができる」っていうことくらいだったかな。そうだね。

(武装解除はどういう風に?武装解除はどういう風にされた?)

武装解除はね、あの終戦の命令から1週間ぐらい経ってからだったね。その今日は武装解除と命令が来て、農村の一本道をね。ずっと1日、1日歩かされたんだけども、それで高いところには向こうの軍隊が機関銃持ってこういるんですよ。で、こう歩いて「はい、ここには鉄砲を置きなさい。こうずっと「はい、ここには帯剣を置きなさい、ここには弾薬を置きなさい、手榴弾置きなさい、双眼鏡置きなさい」

一日歩いてるから身軽もいいとこ。

(それでも丸腰になったらどうなるんですかなんか?どこか)

丸腰になって夕方ね。あの中国軍の参謀の人から訓示があったよね、訓示が。我々はね、ああこれ丸裸にされたらみんなに並べて機関銃でやっつけられるじゃないか、そんな冗談も言ってたんですけれども。とにかく格好つかないんだなあの、こんな空っぽになって飯盒ハンゴウ一つだけになっちゃったら。ただ今より中国軍の訓示があるって、もうこの参謀の将校が我々並べといてね。「皆さんは我々の友人です、兄弟だったな兄弟。我総統は蒋介石ね。もう怨を捨てなさい。早く日本軍を日本の故郷に返してやりなさい。こういう命令だから、我々はそのように努力します」っていうことを言いましたよ。つまり私たちは兄弟だから、これからも友好的にしましょうということ言いましたよね。通訳してちゃんと言った日本語で。

(それを聞いて、皆さんどんな反応なんですか?みなさん、こう日本兵の方たちっていうのは、どんな反応されてました?)

我々はまず、負けたら一体どうなるんだろうっていうのが1つ頭にあったし、これはもう殺されるかもしれないって事もあったし、道路工事があるっていう話もあったし。いつ帰るかということはちょっと判らなかった。ただそれだけで隊長は「こういう状況になったのは仕方がないから、あとは無事帰れるように、今までと同じような隊列で、それで騒動を起こさないように、規律正しく守って行動しながら帰ろうよ」とこういう話をしました。階級章を取られたんですよ。これは民主的なという、アメリカだか中国だかわからんけども、そういう格差をなくす、人間は同等だっていう一つ考え方があったようで、軍隊といえども、同じ人間だから。それに悪い日本軍の軍隊なんだから、これはもうとにかく階級ね、あれを剥奪しちゃえということらしいんで、階級章を全部取られました。だから。軍隊というところは階級規律がなかったら統制が取れないんですよ。バラバラだったら誰の命令で動いたらいいのか、これが判らなかったらだめなんです。それで、あのうちの大隊長は、「蒋介石はああいって相手、我々を日本に帰すと言うことを言った。しかし、我々はもう統制をできるだけ従来通りに規律をもって、迷惑をかけないように団結して日本帰ろうよ」とこういうことを言って、それを我々は納得できる感じだったと思ってますよね。パラパラになったらどうしようも無い、あんなところで、本当に。せめてまとまってなければ漢口カンコウでですね、投石されました。石を投げられた。もう何やられてもしょうがないということで武器はないし、杖は持っている杖と言っても、これをある程度は防御用の武器にもなるという話だったんですけども、何もならないんですけども、隊列を整えてたらもうひどいです。あの開けてないところほど、そういう情報が入ってないんで。我々のことそんなにね、イジメたりなんか、まあ個人的にはあったんですけども、徒党を組んでイジメることは無かったと思う。漢口じゃやられたね。もう群集がね。石投げたり、棒だったり。こっちはこうしているしかない。とにかくまとまるしかない、無抵抗、抵抗しない無抵抗。漢口でありましたよ。そういう状態が。だから蒋介石の「怨を忘れなさい」と言っても、そう言う中にはね「憎らしい日本軍だからやっつけろ」というのはいっぱいあちこちいるわけですよ。でも全体的にはそういう蒋介石の訓示は行き届いていったと思います。全体的には。待っていたらやったってしょうがないから。

(でも一生懸命、あのこう戦って進んでたわけでしょ?そしてある日、あれしましたなんてって。そしてあの中国の人がもう無事に返してあげるとか、そういうこと嘘だと思いませんでした?。)

いや蒋介石のいうことはあの本当だと思いますよ。ただ、末端まではその命令が行き届かないっていうことは、

(日本軍としてね。そういうこと言われても信じられなかったってことはなかったですか?)

いやー、助かったと思ったよね。ああいう最高司令官の言い方一つでね「あいつらやっつけろ、帰しちゃいかん」なんて言ったらそれまででしょう。それをあの状態でね、それ何言ってもいいと思いますよ向こうは。散々荒らしつくされた国の最高司令官としてね。それを「そういう怨みを忘れて、早く返してやれ」と。こういったことはもう本当に、我々にとって助かって、早く帰れた理由だもん。

(蒋介石のおかげ?)

そう蒋介石のおかげ。それがソビエトでは〇〇〇、十年も何年も返さない、労働させられ、食べ物もなくて死んじゃった。今だにまだ帰ってこれないのもいるし、あんなこと考えたら、あれはひどい、あれはひどい。

(お話聞いていると司令官という人がいい人だったんですね。)

そうですね。まあ小泉総理大臣になって最終的な結論をどう見るかっていうのは、本当にその人の右か左かというような真ん中があって、その決断というのはその人がどういう考えっていうか、それはなかなか歴史的な色んなそういう経験を踏まえて決めることでしょう。国を考えてということでしょうけどね。すごく重い権限だね。

(あのさっきの弾薬なくしたらもう銃殺とか敗戦になって「みんなでちゃんと迷惑かけないでちゃんと帰ろうね」とか、そういうことを言ってくれるっていうのは、もっとひどい人いっぱいいるじゃないですかね。)

うん、うん。漢口カンコウ過ぎて、北京向かってる時に、蒋介石と毛沢東の境界線を通ったんですよ。もう終わった途端にまたあれが、闘争が始まったよね。勢力争い、蒋介石と毛沢東の。その途端で、そこを日本軍が通るんですよ。鉄道でね。そしたら勧誘に来るわけ。日本軍は優秀だからね。特に誰でもと言うより将校だとか、あるいは特殊技能を持った、あるいは自動車の運転手とか機関車の運転手とか、衛生兵とかあるいは兵器とか、いろいろな軍隊の役割があるでしょう。そういう技術兵とか専門職を持った人欲しがる。向こうの人が勧誘に。しかも勧誘はもうお金。これだけやるから。あるいは進級さすんだって、2階級進級させるから来いとかね、あるいは奥さんを付けるとかね。終いにはいっぱいいろんな条件つけてね。日本軍の兵隊に勧誘にきた。我々は耳貸すわけじゃないんだけども、中にはね、日本例えば広島の人間なんか家に帰ったって家は無いって言うんですよ。だから、それから職業軍人ね。職業軍人なんか帰って仕事無いやつ、だったら自分の今までの特技を生かして、向こうの指揮官になってやろうとか。いろんな考え方があるんでしょうね。それを止められない、その個人の考えを。だから向こうへ、そういう勧誘に乗った人もいたって話ですよ。それは大勢いたんじゃないですか。あれだけの何十万、何百万って兵隊の中にはいろんな都合のある人がいたはずですよ。日本に帰ったってアメリカがいいように占領してやってんだろう。そういう風に考える人もいるだろうし。

(そういう勧誘にあった。なんかその戦争には合わなかった訳ね?)

戦争には合わなかった。

(あの陣地見えないんですね。ちょっとそれはもうこれ写真を取ってありません。写真撮ります。なんかあります。曽根さんおほうから?いえいえ、大丈夫です。)

さっきのわたくしのこういう体験談っていうのは、内容的にはどうでした?

(もちろん皆さん全然いろんな体験を持たれている方、いっぱいいらっしゃるので、誰1人として同じ、例えば同じ作戦に参加されてもですね、誰1人として同じことをしゃべる方いらっしゃらないんですけど。比較的現地の民間人の方との接触が多かったのかなっていうのは、すごく思いましたね。)

私は多少それ意識しておりましたけどね。ただ戦争ってのは鉄砲の弾撃打ちあってるだけじゃないということね。

(割と中国だとその行軍に苦労する。やっぱりその足場が悪かったり、気候がね悪く悪かったりすれば。)

私は1番最後に、あの戦争の殺伐とした話じゃなくて、人と人の交流を前提にしていた言うことをね、それで結びましたけど。

(南方の戦闘って先ほどおっしゃってましたけど、わりあいともう圧倒的な火力の前にという戦闘になってしまうんですけど、中国の戦闘っていうのは装備的には五分と五分というか、どちらもどちらというか、あんまりそんなに開きはないように認識してるんですけれども、中国、日本その辺はどうだったんでしょうか?)

私はね、これは日本のあの横柄な課題かもしれないけど、日清戦争以来中国との対比、比べたら日本は圧倒的にいつも強いという感じ。これは兵隊の質、兵器の差、そういうことと国力、これは国力にもなるんですけども。それを支えてる後方の状況とか、それを含めて中国よりは武力については、いつも圧倒的に日本が優位を保った。その状況そのまま続いてずっと敗戦まで来たわけなんだけども。実際私はあの中国行ってみて、もう10何年前から支那事変で中国行ってるはずで、もっと平穏に日本軍がちゃんと占領して、制圧してると思ってたけど、とんでもない、まだまだ中国の要点には中国軍がまた頑張っていてね。それで日本に抵抗している、そういう状況目のあたりに見て、今までの日本軍が圧倒的に中国を律ししていたような、あれは嘘だということと。ただし、戦闘自体の状況は、日本軍は決して相手に、相手より劣勢だというようなことはなかった。ただ、何といっても中国の土地ですべて中国の土地、戦場でやってるので、向こうの方は何でも有利なはずですよ。何でもね、何でも有利のはずなんだよ。その点の差はどうしようもないじゃないですか。

(それでは何回か、その戦闘があった後を行軍すると、道の両脇にそのまま軍馬とか人と、その死体とかが転がってる。そういう状況っていうのは、そこで先に戦闘があって、その後行っているということですよね。それはそういう小競り合いみたいなものは、もう各地で頻発しているということですか?)

特にね、向こうの軍隊もわかっていて日本の部隊の質、例えば我々戦闘部隊なんですよ。歩兵というのは戦う事が仕事。ところが輸送部隊というのは物を運ぶだけで、戦う能力はあんまりない。だから行軍してる間に戦闘部隊が通ったら、次は輸送部隊が来たら「これすぐやっつけろ」これは戦闘能力がないから。特に馬なんか頭体が大きいので、弾一つでもすぐ当たるわけですよ。だからみんな倒れちゃうという状況ね。

戦闘部隊を攻撃するってのはよっぽど相手が知らないか、あるいは本当に作戦的にやっつけにきたのか、その辺はわからないけどね。ただ3日間位敵に追われて、うちの部隊が昼も夜も、それから敵がラッパ吹いて攻撃したっていうこともあったでしょう。3日間ね、夜も昼も敵に囲まれて、両側も前も後ろも敵で、あれは相当なうちの部隊なんだけど、あれだけのところ全部囲むっていう向こうの兵力というのは大変なものなんですよ。

それはやっぱり中国の土地で戦ってるから、向こうの兵力の補給とかなんかが向こうの方がずっと条件が良いわけだから。ね。それでも我ら抵抗して頑張って突き抜けて、3日目にゃ通り抜けたわけですけれども、そういうこともある。

(原稿の中でお話していただいてたっけ?それも結構後の話?)

いや、私話したね。分哨が攻撃されたという梁山下(リョウザンカ)でという話をしましたね。あれから間もなくですよ。あれは私は12月8日って言いましたね。あの年が明けて1月ですから、1月あそこ撤収するためにみんな撤収始めたその時、すっかり囲まれた。

(ほんとうに夜も昼も?)

そう、夜も昼も。敵が両側から。

(夜も昼もっていうと、普通は時間限られてるじゃないですか。戦闘をする時間って、夜も昼もとなると、どういう状況になっちゃうんですか?)

それは無制限ですよ。戦争なんて。限られてなんて、よっぽどのある目的があってのことで、やるならもう徹底的に何日でもやるでしょうね。

(その間3日間っていうと、どこかで休まなきゃいけないわけですよね。)

夜は根城に入って交代交代で、そこで見ながら警戒して寝なかった、寝られなかった。突撃してくるんです。ラッパ吹いて。あれはね、ラッパはね脅かしなんですよ。トランペットでね。タララ、タララ。

(でもトランペット吹いてたら気づかれるから、吹かないでいきますよね。ラッパを吹いてくるわけですよね?)

そう、ラッパ吹いて。あれはね脅かしっていうか、士気を鼓舞するっていうか、自分たちの方ね。あいつらは元気がいいぞー、頑張れよーていう調子のラッパじゃないかな。

(逆にそれを吹くことで、知られてしまうじゃないですか。来たの?)

知られたってこっちは夜は弾を撃打たないんですよ。銃剣だけをつけてね。黙っているんです。その方がこわいな。

(それは当たらないからもったいないから?)

夜撃ったって当たらない。

(どこにいるかわかんないから。でも相手はその今みたいに徹底的にその戦闘部隊をやっつけようていうところは来るけども、普通は馬とか食料とかを襲ってくるわけですよね?)

その方が楽ですもんね。向こうは。しかも利益もそこからうる戦利品なんか大きいわけですよ。その方が楽ですよね。

(素朴な疑問なんですけど、その輸送班っていうのは狙われやすいとおっしゃいましたよね。そうすると戦死者も多いわけですか?)

そうだね。損害がね、損害が出ますよ。

(その後、どこかでやっぱり補充しないと、特に輸送班なんかはいけない?)

早く逃げるっていうことでしょうね。抵抗するのは抵抗するけども、無抵抗じゃないと思いますけれども、早くそういう状況から逃げる。それが一番得策でしょうね。

(よく聞くんですけど、馬は300円で、お前は1銭、1銭5厘だと言うことを言われる、言われたっていう話を聞くんですよ。やっぱ馬を守れっていうね、頭とか結構厳しく言われてたのではないかな?思っちゃったんですけど。)

西部劇ならいざ知らず、日本でも昭和16年ごろまでだったかな、騎兵隊というのは。岩手県は馬の産地ですから、騎兵隊が居たんですけど、こういう騎兵隊を見たのは昭和16年頃までだなあ。それはもう戦力にならないと、それより戦車とか自動車とか、そういう装甲車とかそっちの方が全然戦力になるわけです。それに馬ってのは食べ物をあげなきゃ死んじゃうしね。案外馬って弱いですから、足痛めたらもう使えない。そういうこともあって、騎兵隊と言うのが無くなったんじゃないですか。せいぜい近衛兵の、今の皇居あたりにこうやって(銃を持つ格好をする)騎兵隊が、儀仗兵いうのかな、あれぐらいで。かっこよくね。

(騎兵隊は全部自動車部隊に、あの基本的には変わったみたいですけどね。)

そうです。今時まだね、馬で突撃なんて言う部隊も兵隊がいないよね。戦車です。飛行機と戦車と。

(飛行機から結構狙われる。飛行機の機銃掃射なんか?)

飛行機はかなり戦力になります。

(実際、機銃掃射を受けられたこともあると思うんですけど?)

ある。しょっちゅうやられた。もうすごい。アメリカ、全部アメリカの飛行機で日本の飛行機は南方の方に行って、中国にはアメリカの飛行機しか、敵しかいなかった。ただ、〇〇に迎えたの航空連絡班はあったことはあったんですよ。部隊と部隊との連絡は飛行機がやってきたでしょう。その飛行機からの連絡の情報連絡のために連絡班というのは必ず部隊にいる。それがやられたことがある、うちの分隊がね。それでなんか大きなマーク、マークだね。木の色のついた大きな点、これと飛行機でそのマークの取り方で今投下しようとかね、今どうしようとかって話はある程度通じるようになった。そういう連絡が行軍途中でね、やったことはある。

その時に飛行機飛んできたが、それは戦闘機じゃないからね。

(それ初めて聞きました。その仕事があるんですね。そういう航空連絡班っていう仕事があるのは初めて聞いたんですけど。そういうのって無線かなんかで通信するんじゃないですか?)

無線はどうだろうね。そうね無線ね。無線はあると思うけど、どうなんだろうね。

(司令部とかにしかないかもしれない?)

飛行機との連絡をやるには特殊な電信網じゃないかな。行動してる部隊に対しては、まあ手っ取り早いのは手旗信号みたいな(格好をする)感じの連絡で、見てて。

(何か背負って、それ以上無線まで背負えないもんね。)

そうそう

(南方では工兵隊とか、まあ通信兵の方とか銅線を引いて回るような話がある。それを守るために常駐の人がいたような。)

参考資料

- 地図 ───

- 年表 ───

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分