高木 幹夫さん

| 生年月日 | 1925(大正14)年1月8日生まれ |

|---|---|

| 本籍地(当時) | 茨城県 |

| 所属 | 陸軍 |

| 所属部隊 | 鉄道第4連隊(満洲牡丹江)、鉄道第19連隊 |

| 兵科 | 鉄道隊機関手 |

| 最終階級 |

インタビュー記録

1945年3月現役兵として入隊、満州の鉄道連隊に

いいあんばいにこっちで機関士になってたもんだから、向こうで使って貰える。兵隊行ってもすぐ使えるんでね。ろくな教育しなくてもすぐ使えた。入隊が昭和20年3月6日にここ(水戸市)を出て8日入隊。機関士だったので松作戦に参加した。松作戦というのは、兵隊がみんな南方に行ってしまって、用がなくなった所の線路を外して材料として使うために西東安に集める事だった。そして線路材は、他の部隊が使う線路のためだった。私らの仕事は機関士ばかりではなく、線路を外すなど特業、機関手(注:証言者が機関兵と言っているが、機関兵は海軍。特業の機関手とする。以下同様)としての役割だった。

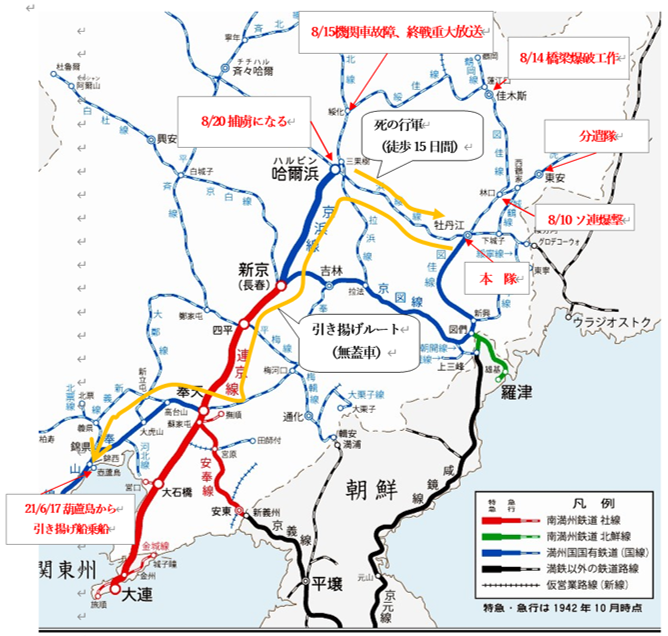

6月、牡丹江の本隊に帰る。部隊変更、今度は鉄道(第)19連隊、鉄4(鉄道第4連隊)から鉄19になった。9中隊あったので全体で1,800人いた。20年7月上旬に機関手(教育のため東安に派遣される。満鉄の職員が来て規定を教わった。技術はもうできるから。

ソ連侵攻、東安から引揚げ

1か月後の8月9日にソ連が入ってきた。8月9日8時30分、ソ連機侵入。自分は乗務から帰ってきて当番中。部隊のそばに30人ぐらい入る兵舎がありそこにいた。東安の駅前。飛行機は偵察に来た。夜になって戦車が国境を越え山から下りて入ってきた。その時、引き上げるにも命令がないから引き上げられなかった。私は東北司令部という左官級の人がいるところに、連絡兵に行かされた。他の部隊も全部部隊から1人ずつ来ていた。自分の部隊に知らせるため。私らが部隊が小さいから一番ぺいぺい。2千人、3千人の部隊から全部司令部に来ている。その時夜中の2時頃だったが、分遣隊28名の機関手のうち1名が乗務中でおらず、帰ってきてから引き揚げた。

夜明けで明るくなってから東安駅を引き上げた。最後まで残ったのが女の挺身隊25~26人いた。電話の交換手だった。それで我々と一緒に引き上げた。(注:以下1文は高木さんが描いた手記を聞き手が読み上げている)東安駅から引き揚げ途中、ソ連軍の侵攻を遅らせるため各駅のポイントを爆破しながら林口(リンコウ)に向かって進行中に、10日の午後1時か2時ころにソ連軍の空爆を受けて、東寧の駅で、ボイラーが(故障し)蒸気を吹き上げた。無蓋車3台に乗ってた約300人が高さ2m位の溝の中に逃げた。それで助かった。

挺身隊の方々とはまだ一緒だったが、後で別れた。しかしこの人方は、ソ連兵につかまらないよう皆手弾弾で自害したと、帰ってきてから後で聞いた。逃げきれなくて惨めだから。この挺身隊の女性たちは電話交換手だったため、部隊が引き上げる最後まで残っていた。年齢は20歳前の人たちだ。かわいそうだった本当に。

8月10日、ソ連軍の爆撃を受け貨車を破壊

(自分の手記を読み上げて)10日午前2時、引き揚げ命令が出る。後方に乗務した機関手が帰ってきて引揚げ開始。爆破したと」。蒸気機関車が吹き上げ下から爆破したんだから。使い物にならないからしたから。自分たちは夜中暗いのに線路のふちを歩いて逃げた。

聞き手:乗っていた一般の人たちがバタバタと倒れ

倒れたよ。

聞き手:倒れたというのは死んだということ?

死んだってこと、そうだよ。傷はないんだよね。爆風でみんな。汽車に乗っていた人たちは1,000人位居たと思う。(機関車のボイラーの)吹き上げた蒸気を目がけてやってきたソ連機の爆撃を受けた。空爆でみんな倒れた。そこ(列車)にはお婆さんもいれば子供もいる、ほとんどが開拓団だった、兵隊はいない。約300人が死んだ。自分達は高地に登り、雨で流れた高い溝にゴロゴロと転がり込んだ。それでみんな助かった。これが昼間の午後2時頃。ソ連機は空爆と機銃掃射両方で無蓋の列車目がけてバラバラ機銃掃射してきた。兵隊も一般市民もない。バラバラバラバラやられちゃう。暗くなるまで待つと空爆は終わる。地上には約50m先に戦車が10両位居たが、戦車からはやられなかった。我々の28人の機関手は死ななかったが他の部隊が死んだ。途中で聞こえるんだ「助けてくれ、助けてくれ」。そんなのは自分の命が危なく、かまっていられなかった。うっちゃって逃げるほかなかった。

(聞き手が手記読み上げ:運転不能の列車を、自分たちの車両だけ爆破することになり、自分たち28名は半袖とかズボンとか所持品全部爆破して裸になってしまいました。)

自分の貨車、1台だけを爆破した。自分たちの秘密書類(軍隊手帳など)や、秘密保持のため、すべて貨車ごと爆破した。夏だから上着は着ていない。帯剣、ベルトも休憩中で外していたから、本当のシャツとズボンだけ。そのまま急にやられたから逃げるのに忙しくて貨車に置きっぱなし。飯盒も背嚢も全部なくなった。その時、武器はすべて南方に行っていたため歩兵の剣、牛蒡剣(ゴボウケン)だけだった。銃はなかった。それも無くなってしまった。そのとき裸一貫になった。もうすぐ終戦になる8月10日だった。

それから皆28人が林口(リンコウ)に向かって線路伝いに歩き出した。そしたら向こうから「鉄19、鉄19」という声が聞こえてきた。味方が応援に来た。その人方に助けられたが機関車に水がなくなっていた。そこで2時間ぐらいバケツで水汲みをした。それで林口に着いたのが夜明けになった。そこで朝ご飯を食べ終わった頃また空襲があり、林口の機関区で全車両がやられた。ところが我々の機関車が1台残っていた。「ミカイ」という型の機関車、今でいえば デコイチ(D51)。それを(その後のジャムス橋梁爆破作戦に)利用した。

佳木斯(ジャムス)の橋梁破壊工作

その時、佳木斯(ジャムス)橋梁破壊の命令が出ていた。我々は知らなかったが上の人にはすでに命令が出ていた。それで決死隊が作られた。それまでの28名の機関兵班は解散され、新たな決死隊約27~28名(30人はいなかった)が作られた。佳木斯(ジャムス)橋梁破壊のためソ連が侵攻する北満の方に向けた決死隊となった。中隊長1名、機関兵7名。7名が交代しながら昼夜なく残った機関車でジャムス橋梁に向かった。

兵隊は向こうに行って作業をする兵隊。爆破の用意をする兵士20名と我々機関兵7名は運転するだけだった。私(高木さん)も7名の中にいた。山田上等兵(機関兵の親方(注:機関手の先任者))、初年兵が会津若松の榎又、奥羽機関区で機関手をやった労働組合長なんかやった橋爪キミヤ、満鉄職員の北川、朝鮮から来た大石。我々は指揮班にいた。

機関車で佳木斯(ジャムス)に向かったが途中で線路が「匪賊」に外されていた。遠くから線路がないのが見えた。出発する前に「線路が外されているようだから気を付けて行ってください」と言われていた。俺は軽機関銃の係になった。俺は昔雉だのイノシシだの猟をやってたので銃はうまかった。また兄が二連隊の機関銃兵だったので話を聞いてて機関銃の取り扱い方法が大体わかっていた。機関兵7名いたが誰も撃つことが出来なかった。以前、反乱があり駅の倉庫が破られ品物がみんな盗まれたことがある。その時撃ってくれと頼まれて山に撃ったことがある。それで「支那人」が死にはしなかったが皆逃げた。それから機関銃はお前がやれと言われた。訓練は受けてないが前の経験があった。[TY1]

列車車両7両、ボギー(満洲の貨物車両で車輪が8つあり客車と同じだった。日本の貨物列車は車輪が2×2で109mしかないが、ボギーは20mあった。だから7両引っ張ってても14両と同じ)、指揮班が1、兵隊が2車、火薬が1車、食料3車(27人の5年分。危ないとわかっていたから全部乗っけた)。

食料の話

貨物倉庫というのがあり1号から300号と番号が振っていて、コメ、パイ缶、牛缶、羊羹といろいろあった。食べきれなくて中国人に箱ごとあげたこともある。中隊長の名前を書いてハンコを押して持っていくと食料がもらえた。

それを5年分を貨車に積み行動した。食べきれなくて子供のいる家族に分けてあげた。黙って貨車の後ろから降ろして「これ持ってけって」。木の箱の中に入っているから。そん時は食糧があったから良かった。それからが酷くなった。捕虜になる前にハルピンの満鉄の教習所の2階にいるとき、ソ連兵が入ってきて食料がみんな持っていかれた。

ソ連の兵もひどかった。我々の服装よりさらにひどかった。服がボロボロで肌が見えていた。食べ物も何もなかった。ソ連兵の食料は、ジャガイモ、途中にいるヤギを殺してその肉を煮て、あとは黒パンだった。日本よりひどかった。何年も(戦争を)やってたから。私の場合は食料を積んでる汽車で移動してたため食料には困らなかった。来ているシャツも洗濯したことがない。それを捨てて新しいシャツを着ていた。靴も新しいものばかりだった。恵まれていた。その時にやられた。

東安に分遣していた時、地方人(注:軍人以外を指す)が、東安の機関区の職員がいる。重役や何か。その家に行ってごちそうになったことがあるが、その時倉庫からの品物を持って行って喜ばれた。魚をマータイ袋(麻袋)1袋約60kg持って行った。自転車か何かで、積まれないぐらい。みんなかっぱらって売って、ピー屋、女遊びに行った。だから麦飯やコーリャン飯は食ったことがない。自分で炊いて米の飯を食べた。銀シャリを飯盒で炊いて食べた。分遣していたから飯盒で炊くほかない。分遣隊長なんかは私が作るのを待っていた。おかずは缶詰。そんなの幾らでもあるから。

俺は軍隊に入ったばかりだから金平糖(注:星、2等兵)1つ、階級が。服に階級が付いてるので階級がばれないように脱いで、シャツにはついていないのでそのまま(食糧倉庫に)行っちゃう。向こうは上等兵ぐらいの金平糖3つ、(こちらを)偉いと思っている。「何ですか?」「何々あっか?」と言うと「こちらです、何号車にあります」なんて言って案内までしてくれた。だから品物は持ってた。隊でも声が一番大きかった。そのため皆な俺を遠慮し警戒した。だからどこへ行っても便利だった。

佳木斯(ジャムス)に着いてピアー(鉄橋の橋脚)に爆薬4個と導火線スイッチ作業が終わって、守備隊の工兵さんに「後は頼んだ」と言った。爆薬をセットした後、機関車が橋を渡り終えてからソ連兵が来ないように橋を爆破する予定だった。工兵隊はまだそこにいた。残った兵士は歩いて撤退したんだろうが後のことは知らない。

その後、ハルピンを通って牡丹江本社に戻る予定が、機関車が故障したため綏化(すいか)機関区で修理することになった。

聞き手:8月14日、佳木斯(ジャムス)に到着して爆破作業は成功したのか?

成功したかどうかはわからない。自分たちは爆破準備をしてやるだけやって機関車で引き揚げたので爆破が成功したか否かはわからない。爆破しなかったらしいな。話しを聞いたら。ソ連兵が攻めてきたところ見ると成功しなかったんではないか。ハルビン経由で牡丹江に行く予定が、機関車が故障し綏化機関区で修理することになった。修理に半日かかった。車輪シャフトのメタルが解けちゃってピストン音が激しくなり運転不能。その綏化で、15日朝8時に(正午に)、重大放送があるという話しがあった。放送を聞いた時は内容が判らなかったが再放送を聞いて終戦という事がわかった。いよいよここから苦労が始まった。

8月20日 ハルピンで捕虜になる

本隊が牡丹江の兵舎を爆破してイーミンパの小学校に引き上げ避難した。イーミンパとは牡丹江からハルビンに行く途中で3つくらい行った所。本隊と(我々が)会うはずが、部隊は捕虜になると聞いて、「今まで国のためにやってきたのに何だ、親に〈捕虜になるくらいなら自害しろ〉と言われていた」。本隊はイーミンパで捕虜になった。それで自害するくらいならと南満に下る計画をした。

しかしハルビン構内はソ連兵が(占領し)線路の電気ポイントが自由にならなく下れない。ハルピン駅のポイントは駅の構内で、手動ではなく電気ポイントだった。ハルビンの教習所2階に行くことになった。全部で27、28人いた。一晩寝て朝食を食べてた時、10発くらいの銃声がしてソ連兵が侵入してきて「兵隊さん皆手を上げなさい」と言われ岡田准尉の指示に従って手を挙げた。手に持っていた「おむすび」が食べたくて、捨てられず持ったまま手を挙げた。廻れ右の号令でそのままハルビンの一つ手前の新香坊の公園、忠霊塔がある。そこで武装解除。そこには10~20万人位の兵隊が居た。

部隊とはぐれ3人での行動に

こで兵隊の縁が切れた。自分たちの小隊がいなくなった。真っ暗の中、何万という捕虜の中で移動されわからなくなった。いつも猪俣、橋爪、高木の3名で行動していた。これは軍隊関係なしの個人行動だった。言葉は分からない、金も一銭もないので、「朝鮮部落」や「支那の部落」の野菜を頂戴した。その時は1週間ぐらい食べてなかった。そういうことが何回もあった。

綿引が5から6名で鉄道官舎の警備に行ったがそのまま分かれた。その後どうしたかわからない。後で分かったが大連でペンキ屋をやってた。その後日本に帰って来て今は近所にいる。橋爪は大串機関区にいたが今は分からない。猪俣は捕虜になってソ連に持っていくための水道管運びをやっていた。山にあった土管を駅の貨車に積んでいた。複数人で運んでたが1人休んでもいる人で責任をもって汽車一両積まないといけない。下痢しても何しても休めずふらふらしながら仕事していた。

松の根っこ、モロコシの中の綿みたいなもの、道より10メートル以上離れないと鉄砲弾が飛んでくる。道端で長ネギとかをかっぱらい満人に棒で追われた。駅に大豆かすの袋がたくさん積んであった。大豆を絞って油を取った後のカスを日本に送り肥料として使うために駅に積まれていた。それが焼いて食べるととてもおいしいが食べすぎると下痢になる。みんな下痢をしてやられちゃう。また線路の枕木を外し割って薪にした。枕木を止める「犬釘」で割った。薪で火を焚き豆を煮たりした。移動するとき薪も背負って歩いた。アンペラという畳の表のようなものにくるんで担いで移動した。乞食と同じだ。飯盒もなくカンズメの缶を持ち歩いた。そうして命を繋いだ。今の生活では考えられないことだ。それがあったから辛抱し今の生活が出来るようになった。

ハルピンから牡丹江への徒歩行軍

(聞き手が手記を読み上げ)5歳くらいの子供が赤子を背負い、親は食べ物、洋服、歩けない子供、老人を置き去りだった。自分たちは2歩進んで1歩戻るありさまで助けることもできなかった。あの頃は雨続きで、土が粘土状だったので足が引っこ抜けなかった。他人事でなかった。自分が歩けなくなるような状況だった。だから子供を置いてきて、今涙が出る。小さい子供皆置いてきた。思いのある子供も置いてきた。置いていけば誰か拾ってくれるだろうと。ところどころ部落があり、満州の山は低い丘陵地のため先々まで見えた。蟻が歩いているようなもんだった。捕虜がみんな。ソ連の兵隊に銃を突き付けられながら、蛇行した列が絵にかいたようだった。行くと所どころに部落があり、子どもが動けない、子供を預けてきた。それが残留孤児だ。ハルビン、新京、撫順、大連あたりは大したことなかったが、一番ひどかったのは開拓団、吉林省、牡丹江、牡丹江の所に開拓団がずいぶんあった。ジャムスの開拓団がダメでそれで牡丹江に作った。吉林から牡丹江の国境近くの開拓団が一番ひどかった。倒れる人が随分いたんだ。今度は自分の番だと。「兵隊さん、兵隊さん」と泣きつかれた。持ってるのは食料だけでその他は何も持つものがなかった。

兵隊は酷かったよ、裸にされちゃったんだから。死ぬとね、皆逃げるのに忙しいからうっちゃっていく。「支那人」が来て道の両脇にかっぱらっちゃう、ぼんぼんぼんぼん置いていくわけ。服を脱いで持ってっちゃう。本当に酷かった。兵隊の屍踏み歩いたんだもんね。満鉄の横道河子(オウドウカシ)、ハルビンと牡丹江の間ぐらいに。そこにロシア人の別荘があった。そこの鉄道の隧道、馬でトンネルをみんな埋めたんだから。敵がせめて来るから、馬を殺して重ねて埋めて汽車が入れないようにした。病気になった人もたくさんいるが、自分は発疹チフスになった。シラミからうつった。シラミべったりで服の縫い目にシラミの卵がびっちりいて手でなぞると「パチパチパチ」と音がした。寒いので服を脱ぐわけにもいかなかった。夏の服一枚だった。それで疲れたころ発疹チフスになった。17日間意識不明だった。撫順炭鉱に行って「あ~」と一息ついた時病気になった。一緒にいた橋爪が最初罹患し、一緒に寝ていたからそのあと自分にうつった。意識不明になった時、一緒にいた橋爪が面倒見てくれた。すごい熱が出るが、酒を飲む人は助からなかった。自分は酒飲めなかったので助かった。自分は「俺は兵隊から帰ってきた。早く戸を開けてくれ。開けてくれ」と、うわ言で住宅のトボのところに行って意識なく言っていたという。意識がもうろうとして言っていた。でもご飯は食べていたというんだな。橋爪が一生懸命運んで、コウリャン飯を作って持ってきてくれてたという。「食べたから助かったんだ」と言われた。食べれない人がみんな死んでしまった。

聞き手:3人で満洲の南に歩いて下って15日間の死の行軍(新香坊〈ハルビン近く〉→横道河子(オウドウカシ)→梅林→ 牡丹江))というが一日どの位歩いたのか?

子供もいるので余り歩けなかった。雨は降ってるし。

聞き手:そうすると17日間意識不明になったというのはいつ、どこですか?

撫順に着いてから

聞き手:15日に入っているかと思ったが(違う)?

馬の糞の上で寝たこともあったが暖かくって寝心地が良かった。馬の糞というのは分からなかった。馬の糞が堆肥みたいになって暖かかった。そこは「朝鮮部落」で朝鮮人がいて、粟の酒を作った後のモロミがあり、それをどんぶり一杯ごちそうしてくれた。「私の家でも兵隊に行ってるんだ。でも帰ってこないんだ」「兵隊さん大変だね」と言って、自分にだけ粟酒をくれた。それを飲んで「そのうち帰ってくるよ」と言って別れた。その粟酒だけでも大変なものだった。今でいえば「金」だ。ソ連の兵に「寝ろ」と言われてそこに寝た。次の朝起きてみたら寝てるところが馬の糞だった。

戦争に行く前は女のケツばかり追っかけていたが、まるっきり人間が変わった。これは金がなければだめだと夢中になって働き、今は機械だが昔は手で百姓をした。田んぼ5、6反部作っていた。自分は長男で姉が二人、妹二人、末が一人いた。皆のために自分が働いて食べるもの作った。苦労した。婆さん(妻)も苦労した。だから何したって文句言わない。あの頃はひどかった。

水戸駅に着いたら駅がまる焼けで無いって。友達が鉄道にいて、「おまえん家も焼けちゃったぞー」なんて言われて、ここまで来たのにがっかりして気抜けした。家に帰れればと思って帰って来たのにがっかりして、向こうにいたほうが良かったよ。向こうにいればチャンネーが良い人で、「奥さん貰え」なんて言われたけど、貰うと帰ってこれなくなるので貰わなかった。

牡丹江での作業と倉庫火災

その後牡丹江に着いて重労働が待っていた。水道管の積み込み作業、1車両何人と決められての作業で、1人休むとその人の分まで働かなければならなかった。食料はコウリャンのふすま、ふすまとは米の糠の様なものでこれがコップ一杯だった、それを水で溶いて、あっちこっちに捨ててあったトタン板を切ってその上で焼いて食べた。それで水飲んで腹いっぱいになった。それでも腹に入るだけでも良かった。

1か月そこで働いた。倉庫が火災になり57名が焼け死んだ。一緒にいた3人のうちのイノマタゴロウが半身火傷しハルビンの陸軍病院に運ばれた。(以下1本目の雑談より移設)俺が一番遠くて部屋に入んなかったから、間に合わないから。助かった。イノマタは近いところにいたから、冬が近づいているから衣類を取りに行った。入り口1間ぐらいしかない。そこに重なって皆死んでいった。山になっているから越していけない。イノマタ超えて来たから駆けていって、鉄の棒で引っ張り出した。鉄の棒が焼けて(持っている)掌が焼けてつるっととれちゃうんだよね。いくらやってもやっても。やっと引っ張り出して助かって今会津若松にいるんだけど。

この混成部隊は兵隊数人、義勇軍、一般市民の隊で、一般市民が多かったことで仕事が終わった時点で解放された。解放されたというより自然牧場みたいになった。捕虜としての組織が崩れ自分勝手に動いていた。兵士はどんどんソ連に送られて行った。自分らは満人服着てたから捕まっても兵士とは見られなかった。3人はそれぞれ色々な服装をしていた。

撫順に、中国人の豆腐屋さんの世話になる

それで撫順にいた兵隊が撫順に行こうと言ったので行った。撫順炭鉱の露天掘りは長さ6km位で、500mおきに穴があり、貨車で10m位ずつ、つづら折れの道を降りていき11段目で石炭を掘るところがある。石炭は手掘りではなくダイナマイトで爆破して、それを貨車に乗せて運ぶ。そのため爆破のたびに架線の移動をする。貨車が入るには動力車が必要で、小さな電気機関車がいた。爆破をするので毎日線路を動かさないと石炭を積めない。幅が50m、深さは分からない。それを毎日爆破している。それを電気機関車が入ってきてシャベルで積む。汽車が行ったあと架線を動かす。自分は架線移動の工事を担当した。毎日毎日、貨車が石炭を運び終わった後、軌道と架線を4m位移動した。3人一組で1本の柱に梯子を付け架線取り付けの作業をした。その仕事は一日300円位しか貰えないため食っていけなかった。そのため架線作業後、石炭が自然発火したあとにできるコークスを水で消して闇市に持っていった。コークス1杯で10円で買ってくれた。

一日500円ないと食えないので毎日これをやった。こんなことやってて冬になったら死んでしまうと思って、撫順新托公園長の村長さんに相談したら豆腐屋をやってる我が家に来なさいと言われた。5人の職人さんがいた。豆腐作りをやりながら何年居ても良いよ、日本に帰るまでいなさいと言われた。

銃声の音が時々聞こえた。今でいえば中国軍、昔の八路軍だ。当時の日本の兵士は、「八路軍に入隊してくれ、将校にしますから」と言われ、嫌だというと連れ去られた。村長はそれを知ってたから自分らを隠してくれた。八路軍が時々来たとき、夏はペチカ(石と泥でできた暖房設備)の穴の中に隠れた。八路軍に入った人もいたが、入ったら帰れなくなると思った。仕事は、約200m先の井戸から水を汲み、ヤント缶(石油缶)を前に2缶、後ろに2缶つるして 午前中は10往復、午後も10往復することだった。大変だった、肩にコブが出来た。復員した時もあったが今はない。その頃は力があった。はじめ3人いたが、その時はばらばらで、「満人部落」に日本人一人で居ることは命がけだった。

日本の兵隊はろくなことをやんなかったので日本人は「支那人」に憎まれていた。兵士が1人で「支那人」の部落に行ったら殺されるので、部落には3人5人で行った。村長は良い人でよかった。運が良かった。(1本目の冒頭の雑談より移設)その豆腐屋さんは年寄りは皆かばって、5~6置いてやった。子供らにも囲っていた。ただ働けないから働かせた。この人はいい人で名前を書いてきたが、どこかに失くしてしまった。あの頃35、36だったからとっくに死んじゃったかな。俺が20歳の時。俺が84と半だもの。いればこちらからも行って恩返しが出来た。命があったから帰ってきて。

1946(昭和21)年6月 佐世保に復員

村長さんのところには1月から5か月間居て、中華民国兵から6月12日に帰国の船が出るとの連絡が入り、「元兵士は申し出てください」との知らせがあり村長さんに確認したら「今度は隠れてなくて出ても大丈夫だ」と言われた。それで帰国の手続きをした。6月12日撫順永安台に集合し、食事、煙草付きで護衛付きで13日に錦県港駅に着いた。錦県港は葫蘆島北2km位のところ。撫順新屯公園は撫順から北20km位の所、満鉄の社宅があった。豆腐屋はさらに4km先。

聞き手:豆腐屋さんとはどの様にして出会ったのか?

新屯公園の松の木伐採、の際の管理長が村長であり、豆腐屋さんでもあった。松の木は炭鉱の柱にした。錦県港から2日かかり葫蘆島に移動。錦県港とは日本の兵隊が中国に渡る時の軍港で宿泊所もあった。葫蘆島から巡洋艦に約80人乗り3日かかって6月20日に佐世保に着いた。距離的には近いが、到着港と連絡を取り合い時々停泊し待っていた。2~3回休んだ。

船から松の木が見えて日本だと初めてわかった。騙されなかったって。80人の乗船者は日本ではなく他の地に連れていかれるのではないかと心配していたが松の木が見えて日本と分かり安心した。24日朝上陸開始。米軍の検査、軍事的関係、銃や戦車の事を聞かれた。協力して300円もらった。満州にいた時の金は日本で通用しないため現地で全部使ってきた。16時に引き上げ列車が専門に出た。上野1番の列車が5時半だった。戦争前に自分が運転していた列車なので時間がわかっていた。それに飛び乗って帰ってきた。帰ったら家が焼けてなかった。(1本目の冒頭の雑談より移設)ここも戦災にあって爆撃にあってずっと燃えていた。残ったのは柿の木1本。普通ならこう(大木に)なったけど、半分焼けて皮がかぶさって今これくらいになっている。帰って来たって容易じゃなかった。妻をもらって、すべて手作業で苦労した。しかし父や母、家族は健在だった。

聞き手:高木さんが回ったところを順番に確認させてください。

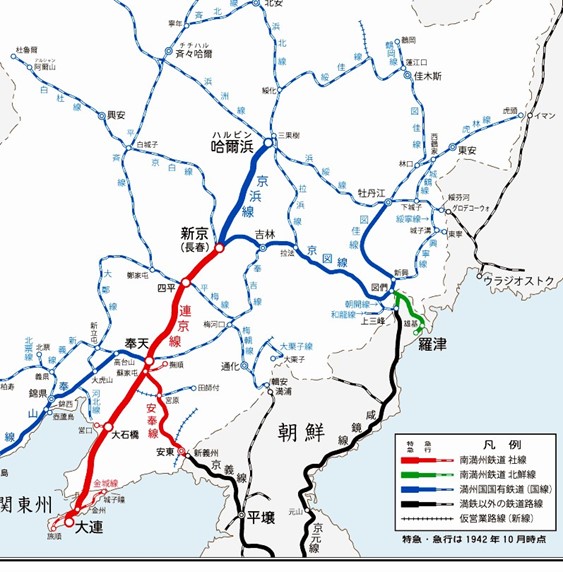

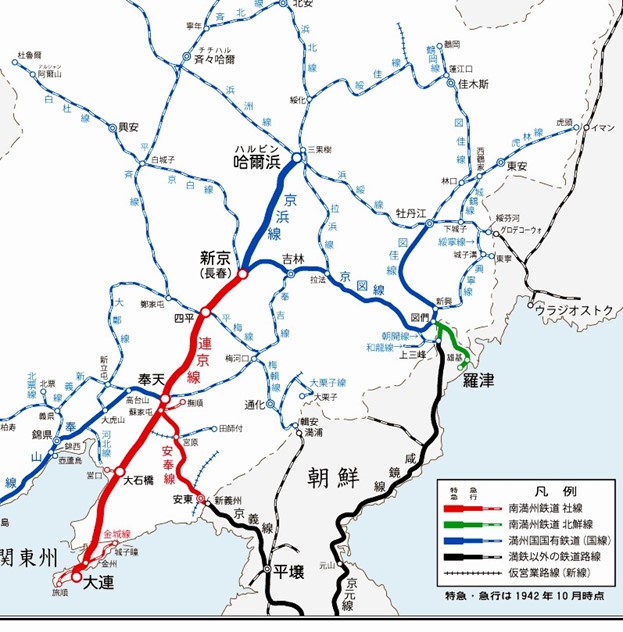

部隊は牡丹江、分遣したのは東安、ここから戦争に入る。林口で爆撃受ける。2か所で受けた。ジャムスで橋梁破壊工作、機関車故障し修理したのが綏化、捕虜になったのがハルビン。ハルビンから牡丹江まで捕虜での歩きで大変だった。牡丹江で解散して帰りは汽車でハルビン、撫順と、無蓋車で来た。捕虜生活はハルビンから牡丹江まで。

ソ連兵は分遣隊のいた東安付近に入ってきた。我々は一番近いところにいた。(南満州鉄道)のハルビンの南側にいた人は良かった。(南満州鉄道のハルビンから南側)は複線で亜細亜号も走った。他の鉄道は時速40km位でしか走らない。気温は冬の撫順で―25℃、―20℃になると暖ったかい。牡丹江は―30℃くらい。

牡丹江は第一線区域(ソ連との国境近辺など)で兵役1年が3年とみなされた。南方も同じで1年が2,3年にみなされた。自分らも1年が3年とみなされた。ここら(牡丹江周辺)は大変だった。

開拓団はこの辺(牡丹江近辺)がひどかった。ジャムスは最初の開拓団、食料が収穫の頃、川の洪水で駄目になった。それで引き上げてきて牡丹江近辺に作った。その後2,3回の開拓団が出来成功した。それから(日中)戦争が始まったが戦争始まる前は結構よかった。牛馬使って。

引き揚げは女子供連れて大変だった。あの頃が一番ひどかったな~今は考えられないよ。みんな疲れちゃって、1月過ぎたらみんな疲れちゃうからね~。とにかく屋根があるところに寝たことがないんだから。ハルビンで捕虜になって牡丹江まで歩行し土管運びをするまでは屋根がなかった。雨が降っても屋根がなくトタン板を拾ってきて頭にかぶった。だから子供は死んでしまった。それを思えば自分が日本に帰って家族持つことで来たのは幸せだったと思っている。

途中自害した人も随分いた。交換手は一人一人手榴弾を持たせられていた。手榴弾は兵隊から支給された、駄目な時はこれで自殺しろと言われて。一番最後まで残ったのが関東軍挺身隊の18~20歳くらいの人(女性)たちで最後まで(通信を)頑張ってくれた。挺身隊の隊長が50歳くらいのおじいさんがいたが、その人が「20人位いるがハルビンまで連れて行ってくれ」とうちの部隊に来た。川を渡る時はおぶって渡った。それが最後だった。その隊長は日本に帰ってきてから(女性たちが自害したことを)発表したのではないか。俺が帰ってきて2、3年経ってから、自害したと聞いた。

女はソ連兵から隠すため坊主頭にして男服着て、ソ連兵が来ると男たちの中の一番奥に隠した。女がシャベル(話す)と女性の声でばれる事もあった。そういう事が何回もあった。ソ連兵は銃を突き付けて連れて行った。一番ひどかったのは、俺は見たくなかったが見てきたことだが、横道河子(オウドウカシ)の山のトンネルの上を超すんだが、汽車は下を通っていて、その山の中で女の人の死骸があった。両足首を縛って木にぶら下がっていた。そして局部に剣を突き刺してあった。ソ連の兵隊にやられた。そういう事もあった、自分はこの目で見てきた。見たくはなかったんだけど。一般人、開拓団だか何か。街から連れてきていたずらして殺したのではないか。日本人も同じことをやったからやられたんではないかと思った。日本人が(ひどいこと)やったからやられたんではないかと思った。「支那人」の方が日本人より貞操観念は強い。日本人の方が貞操観念が弱かった。終戦の頃、日本人のひどい人はソ連につかまって喜んでいった。そして食料を貰ってきてニコニコして帰ってきて平気でいた。だから日本の兵士の男の反発を食った。「支那人」は貞操観念が強く日本の兵士が行っても逃げちゃって人っ子一人いない。皆逃げた。もう人間ではなく動物同士の戦いだった。大昔、化石時代に部落同士で戦争やったのと同じだ。

体験記録

- 取材日 2006年 月 日(miniDV 60min*2)

- 動画リンク──

- 人物や情景など──

- 持ち帰った物、残された物──

- 記憶を描いた絵、地図、造形など──

- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─

参考資料

- 地図 ───

- 年表 ───

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分

Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.