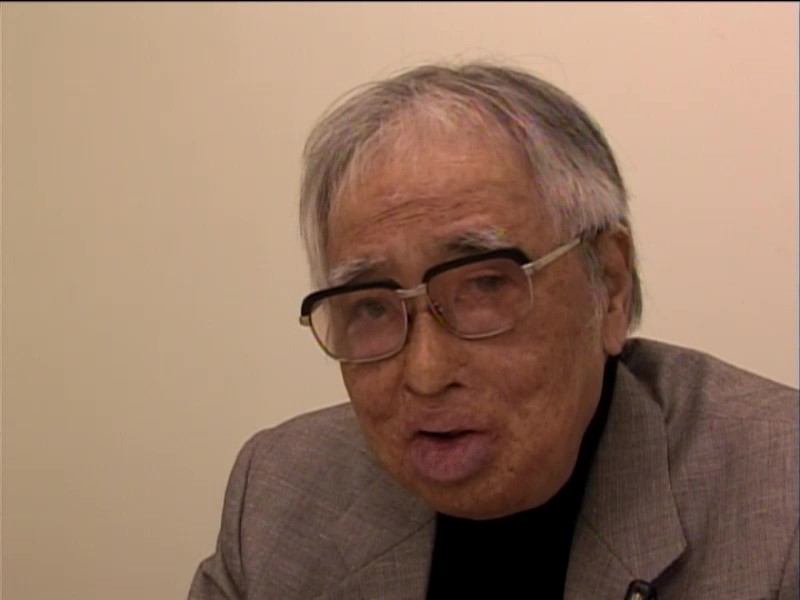

磯部 利彦さん

| 生年月日 | 1920(大正9)年 |

|---|---|

| 本籍地(当時) | 島根県 |

| 所属 | 海軍 |

| 所属部隊 | 霞ヶ浦航空隊第10航空艦隊入隊。 |

| 兵科 | 第10航空艦隊乙参謀 |

| 最終階級 |

インタビュー記録

出自

私はまあそこの経歴にあるように1920年(大正9年)に島根県の松江市で生まれましてね。1920年という年なんですけども何て言いましょうか、1920年代という、私が幼年時代を過ごした1920年代というのは、まあ大変面白い時期でもあったんですよね。私は1920年に生まれました。ですから大正9年になりますね。その翌々年、1922年が日本共産党が結成された年なんですよ。その20年代にどういうことがあったか。私の子供時代であまり意識はしなかったけども、ずいぶん重要なことがございましてね。1922年に共産党ができて、25年に治安維持法が成立したんですね。非常に言論統制が厳しくなった時代で。まだしかしその頃は、大正デモクラシ―という時代。私が中学に入学したのが1933年ですけどね、20年代のことに話を戻しますとね、28年に治安維持法が改正になった。で死刑まで含むようになったんですけど。

1928年という時代

1928年というのは、治安維持法と同時に大変いいことがあったときでもあったんですよ。というのはパリで不戦条約っていうのが結ばれましてねえ。月日は忘れましたけどねえ(注:1928年8月27日に調印)。それまでは、戦争というのはある程度合法的だったけれども、1928年の不戦条約。これ日本も批准したんですよ。ま、条件付きで批准したんですね。そこに「住民」という言葉があった。それが入っているもんだから日本政府としては、ちょっと不本意な面があったけど、一応批准はしたんですね。それで1928年までの戦争はある程度合法的で行われたけど、1928年以後の戦争は犯罪であるという考え方がそこで成立した。その時期なんですね。

で1928年というのは、もう一つ重大な事件がありましてね。満州で張作霖という人が爆破されたんですよ。日本の陸軍がやったんですけどねえ。河本大作という陸軍大佐が張作霖の乗った列車、これ北京から満州に帰ってくる張作霖の乗った列車を爆破したんですよ。でそれが満州某重大事件ということになって、それをその時の首相が、まっ陸軍大臣が田中義一という、これ長州の出身なんですよ。でその頃、私の父親はね、やっぱり陸軍の将校だったんですよ。で私は私の父親の息子で、七男で。12人子供がありましてね、私は7番目の男で。それで私の父はね、かなり古くて日露戦争で中隊長で。203高地の攻略の乃木大将、乃木大将ご存知ですか? 中隊長で参加してるんですけどね。まそんなあまり余計な話はともかくとして、私の父はね最後にいろいろまああちこち中国行ったり、大村へ行ったり色んな日本軍人で転勤しながら行ったけども、最後に松江の第34旅団という旅団長になりまして。 そこで陸軍少将で待命、いわゆる馘になっちゃったんですよ。(訳者注;磯部昌朔イソベショウサク陸軍少将、陸士6期・陸大17期、清国駐屯軍参謀・秋田連隊区司令官・歩兵第46連隊長・第18師団参謀長・第34旅団長)というのは私の父親というのは、私はまだ小さいからよくわからなかったけども、私の母から口伝てに聞いたところでは田中義一とずいぶん仲が悪くて、田中義一にずいぶんと噛みついたりしたらしいんですね。そういうことで田中義一に嫌われて首切られたんだと言って、長州にやられたってずいぶん悔しがってましたがねえ。昔の陸軍、今はそうでもないけど私の父親の時代はね軍隊の閥っていうのが強くてですね、特に陸軍は長州、海軍は薩摩っていう、まあ明治維新の薩摩、長州というのがずうっと尾を引いて陸軍では長州にあらずんば人にあらずという、そういう雰囲気だった。

それで私の父親は石川県の金沢出身なんですね。金沢と長州といえばそういう争いということじゃないんだけれども、やはり田中義一とかなり反りが合わなくて、それでずいぶん早く私の父親は出世が早くて、45歳で旅団長、少将になったんですね。49歳でもうすぐ中将になるかなと思ったら、ぽーんと首切られて。随分心外だったようですけどね。あの当時で言うと、南次郎大将とか林銑十郎大将とかが、私の父と同期生なんですよ。だから私はずっと父のおそらく50近くになってから生まれたんだと思いますがね。末っ子の方です。まあそういったようなことで私の父はね陸軍に対してあまりいい感じを持っていなくて。私の兄弟はたくさんいますけど軍人になったのは私だけなんですよ。でもし俊彦お前軍人になるんだったら、陸軍に行かないで海軍に行けと。さすがに私は海軍に入ったのはそれだから行ったわけじゃないんですけれども、そういうこともありました。

話がちょっと飛んじゃいましたけどねえ、1928年まで話が行ったわけですが、国の中では治安維持法の強化ということで、軍国的な引き締めが強くなる。一方で国際的にはもう戦争をやめようじゃないかと平和のムードがあった。だから戦争のムードと平和のムードは共存するような形で、1920年代っていうのは進んでいったわけですね。27年にはすごい不景気で、1917、18年には第1次世界大戦がありましたでしょ。その時にボルシェビキ革命という、10月革命と普通は言いますが、それと連動する形で22年に共産党ができてということもあるんでしょうけど。それからそれに対抗するために治安維持法が25年にできたと、そういう時代背景がありました。第1次大戦の時はすごく景気よかったけど、それ以後ずうっと20年代ものすごい不景気になって、27年に金融恐慌が起こりましてね。28年の不戦条約というものは、エポックメイキングな一つの条約だったと思いますね。

それ以降、日本が満州事変を起こすのは31年ですけれども、その前に世界大恐慌が30年におこるわけですねえ。30年代に入って今度はずっと平和ムードが。大正デモクラシー的な平和ムードがどんどん衰退して、軍国的なムードがどんどん強くなってくる。そういう時代に入っていくわけですよ。そして31年、私が小学校に入ったのが1927年なんですよ。で卒業したのが、それから6年足して33年ですね。33年に私、松江中学に33年に入ったんです。どうも私は昭和とか大正とか苦手で、つい西暦で言っちゃうんで、その点はご勘弁願いたいんですけどもね。こんな話よくないですか? 気に入らないなら止めますけどね。私自身の軍歴って、あんまり戦争体験、戦場体験がないもんですから。つい話が枝葉のほうに行くような。

海軍兵学校

まあ30年に入って、だんだん日本が軍国的になって、31年9月18日に柳条湖事件、これは日本の陸軍がやったんですよね。満州鉄道を破壊してそれを中国共産党がやったということにして触れるわけですね。それで満州事変、日中戦争がまだ本格的な日中戦争ではないけれども、いわゆる満州事変というものが始まって、どんどんどんどん軍国的なムードが強くなってきました。皆さんがまだ生まれる前の話ですからねえ。

で、33年に松江中学に入りまして。その頃ですね、松江中学校というのは比較的反戦ムードと言いますかね。校長先生が偉かったせいもあると思います。須貝太郎という校長先生で、横須賀の「須」に私は貝になりたいの「貝」。須貝太郎という、これが有名な人らしいですね。その人が校長先生でね。その人がどっちかというと反軍国的で、その当時の時代、ムードに逆らうような校長先生だったと思います。従って松江中学は、その頃はまだ大正ロマンのムードが、ほのかなムードが漂ったそういう中で、僕は少年時代を過ごしたわけですけども。ただ、しかし、私としてはありきたりの軍国少年ということで、職業軍人の道を選ぶようになったんですけどねえ。

38年、私が松江中学校の5年生の時に卒業をして38年に海軍兵学校に入りました。海軍兵学校における私の、どういう生活であったかということは、「海軍兵学校第69期写真帳」と、「私の海軍生活」とここで私の兵学校生活というものが詳しく作ってありますのでね、あまり詳しくは申し上げませんけれども。海軍兵学校というのは、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、要するに海軍の職業軍人を養成する学校なんですね。陸軍では陸軍士官学校といいます。あの当時ね、軍国ムードが非常に強うございましてね。なかなか難しかったんですよ。今の東大を受けるくらい難しかったんじゃないかと思いますけどね。体がだめだと一切入れませんからね。まず体、身体検査で半分くらい跳ねられて、残った半分くらいは学科試験受けて、最終的に面接試験。そういう学校で。なんて言いましょうか、どっちかって言うと日本の海軍兵学校というのはアメリカよりも、イギリスの海軍兵学校の伝統を引き継ぐというそういう傾向が強かったですね。だから中でもいろんな訓練の方法、いろんなことをイギリスの真似をしたと言いましょうか、そういうことが多かったようですね。

アナポリスというところにアメリカの海軍兵学校がありますよね。私も戦後、そこをいっぺん訪れたことがあるんですよ。大変親切な海軍大尉の人が私をアナポリスの兵学校、全部案内してくれましたけどね。ちょうど夏休みで生徒がいなくて残念だったんですけれどもね。江田島の海軍兵学校に似てる点もございましてね。私の話の中で、ご質問があったらどうぞおっしゃってください。だいたい質問があって答えるというのがしゃべりやすいんですけどね。一人でずっと喋ってるって言うのは、なかなか難しいことなんですけど。

海軍兵学校の生活、これはねこん中ご覧いただければよくわかるんですけれども、入りたては4号生徒と言うんですよ。ふつう、1、2、3、4学年と行くんですけどね、海軍では1号、2号、3号、4号って、入りたては4号ってなって、で1年たって3号、1年経って2号、1年たって1号で、だいたい4年というのが普通だったんですね。私の頃はまだ戦争は始まってなかったけれども風雲急を告げるというようなね、そういう状態の中で、卒業が若干短縮、早められましたね。3年で私は卒業したんです。ずっと4年で続いてきたんですよ。で、私の前の前のクラスくらいから若干縮まって、私のクラスで3年位。私の後の方また縮まって、最終的には2年ちょっとくらいで卒業するようになったんじゃないですかね。まともな教育は出来たんじゃないかと思いますがね。兵学校の中でのことは、これを見ていただくということにして、それを卒業したのが41年。太平洋戦争が始まる半年ほど前。3月、41年の3月。でその時に私と同期生だった男が、不戦兵士の協会に1人おりましてね。齋藤一好、弁護士をやってますけどね。なかなか成績優秀で卒業しましてねえ。

でまあ彼は、船の方へ、私は飛行機の方へ行くということで。卒業してしばらく3ヶ月遠洋航海というのがありましてね。本当は半年くらいやるんですけどねえ。でも私の時は忙しくてそんなのんびりしておれないということで、確か3ヶ月だったと思いますけどね。遠洋航海というのが、港を出て、江田島を出て、あの時は戦艦山城とかね。大きな船で、その前は練習艦を使ったんですけれども。練習艦じゃなくて実際に戦争に使う船を使いましたねえ。でパラオに行って、パラオから厦門(あもい)に行って、で厦門から帰ってくるというわずかそれだけの航海だったんですけど。遠洋航海なんて楽しいようだけど、これはもう大変なことで、しごきの連続でしてね。ほやほやの海軍士官を一人前の海軍士官に作り上げる、叩き上げる、そういうことがありました。

で私の次のクラスからはもう遠洋航海からはなくなったと思いますね。私69期ですから、70期からは遠洋航海は取りやめになったようです。戦争もう始まりますからねえ。で私は卒業して、今度はまず乗った船が、遠洋航海終わってから乗った船が戦艦陸奥なんですよ。その頃、戦艦陸奥が連合艦隊の旗艦だったんですよ。で山本五十六さんという人、大将、元帥なんですけど、その方が乗艦しておられましてね、司令長官で。で艦長が別にいるんですけど、ほやほやの海軍士官ですよ。まあ士官と言ってもまだ少尉候補生、少尉にもなってないんですけど。山本長官と度々接することがありましてね。ほやほやの少尉とか中尉というのはね、機動艇の艇指揮というチャージということをやらされるんですよ。これはどういうことをやるかというと。機動艇と言いますとね、今の言葉で言うと若干大きなモーターボート、まあヨット。ヨットはまあ帆があるんですけれど、そうじゃないですね。そうですね、トン数で言うと15、16トン。ま小さな、人が10人ぐらい乗れる小舟なんですけれど。それの指揮をやらされる。要するに艦長になるための予備訓練ということですね。それが若い少尉、中尉がやらされるんですよ。私もたまたま磯部候補生、今度は別府かどこか覚えてないんですけど、どっかの休養地中に入って、上官がそこへ上陸するわけですよ。そうすると、軍艦というのは埠頭につけることは滅多にないんですね。ほとんどは沖で錨をおろすんですよ。で錨を降ろして、そこで機動艇でもって乗り移って、そっちから陸の桟橋へ行く。そういう艇指揮を少尉、中尉、候補生がやらされるんですよ。私もやらされて。たまたまその私の船に山本長官が乗ってこられましてね。ところが難しいんですよこれが。ずっとこれが桟橋。するとこれがすーっとこうつけるんですけど。それ下手やるとドーンとぶつけたりね。それから着かないで離れたりね。まあうまくいかない。私も緊張しましてね、やはり。司令長官が後ろに乗ってるもんだから。ヘマやっちゃいましてね、ドーンとぶつけちゃったんですよ。まあ赤い顔して縮こまってたら、山本長官がとっとっと上がってね、桟橋に上がる時に怒られやせんかと思ったら、上がる時にジロッと私の方を見てニヤっと笑って行っちゃいましたけどね。まそういうこともありました。

たいしたエピソードじゃないんですけれども。まあそう言う陸奥の時代から次、扶桑のほうへ移ったり。それから私は戦艦大和に移ったんですよ。だからもう二カ月くらいで、転勤転勤で、ま船から船へですけどね。陸奥から戦艦大和へ、大和はまだその頃はね出来上がってなかったんですよ。呉で艤装中だった。大和の艤装員ということでいましてね、そこに私の同期生ということで15、16人いっぺんでドーンと入りましたよ。大和というのは皆さんご存知かと。今頃大和ブームみたいなのありましてねえ、何十分の一かに縮小して、実物をどっか、呉のほうに作ったりしてますよねえ。とにかくデカい。ものすごいデカい船ではあったですね。装甲板の厚さが、とにかく鉄板のこんなに厚い。こりゃもう絶対沈まないんだなんて言われてねえ。で大砲もねえ、陸奥、長門という、これが40センチの直径40CMの主砲があるんですよ、大砲が。大和はそれが18インチ、46センチ。ものすごい。砲弾一つがもうこんなもんですよ。そういうものすごい船に乗りましたけどねえ。で艤装が終わって、運転公試を瀬戸内海でこう走ると。で普通の戦艦、陸奥・長門クラスは24ノットしか出ないけど、28ノット出る。私の職場配置は、測的士という。あれでね、測的というのはどういう事をやるかというと、要するに測距儀というのがありましてねえ。要するに長い両方にレンズがついている。こんな短くないですよ、それが十何メータある。それで向こうとの距離を測る。要するに片っぽの眼だけじゃ距離わかんないですよね。両方の眼で初めて遠近が分かる。そりゃ人間の眼も同じ、二つあるのは。片目だと左右の一次元の世界分かっても二次元、三次元の世界が分からない。測距儀、こうやってものすごい長い。戦艦陸奥長門は10メーターだったけど、大和は12、13メーターあるいは15メータくらいあったかもしれませんね。そこの測距儀と探照灯というのがあります。向こうから飛行機が来るとするでしょ、それを照らす。向こうの船を照らす。それを探照灯というんです。まあ正直言うとお笑いなんですよ、今から言うと。アメリカはレーダーを持ってきたわけですねえ。で日本の海軍というのは、測距儀だとか探照灯とか、そういう原始的なこと。その代わり、訓練訓練、ものすごい訓練をやったわけですね。でこんな望遠鏡がついてましてね、そこへ見張りの水兵さん、まあ下士官ですけどね見てて。もう我々が見てて何にも分からないところで船があるのを見付けるんですね。それくらい日本の海軍は訓練ですね。あの頃は月月火水木金金なんて唄がはやりましたがねえ、それはまあ実際には木金金ではなくて、土日とかはまあしっかり休んだ訳ですけどねえ。誰が作ったか知らんけど、海軍の訓練が非常によくやったということを、そういう歌に託したんでしょう。

大艦巨砲主義と航空機

ただ私は言いたいのは、戦争の話になるんですけど、いわゆる海軍の大艦巨砲主義という。戦艦でこの46センチの大砲の弾が飛ぶ距離と40センチの弾が飛ぶ距離と、これは明らかに違うわけですねえ。だから日本海軍の戦術思想というのは太平洋上でアメリカの艦隊と日本の連合艦隊と主力艦同士が対峙して撃ち合うという、それで相手を沈めたほうが勝ちという、ちょうど日露戦争の感覚がまだ戦術手法として日本の海軍は持ってたんですよ。だもんだから戦艦大和なんかで馬鹿なものを作ったんですね。大和と武蔵、二隻作りましてねえ。もう明らかに飛行機の時代に入っているにもかかわらず、やはりそういう戦術思想、戦略思想というものが、現実がそうとう進んでからでないと考えが改まらない。これは単に戦術戦略の問題じゃなくて、政治の世界でも経済の世界でもそういうことはありますよね。思想が現実の進行についていかない。だから私は海軍で非常に尊敬する人がおりましてねえ。私の先輩で、約9年先輩で、私は69期で69っていうのは、国定さん国定少佐という方がおられましてねえ。これは飛行機の方ですが、私は個人的にもずいぶんお世話になった人なんですけどね。この人が講義の席上で「万里の長城とエジプトのピラミッドと戦艦大和。これが世界の三大無用の長物である」というようなことを冗談交じりに言われたそうですよね。その国定さんのお話を後でちょっと話したいと思うんですけど。この方はねえ、終戦の1945年の8月15日が終戦でしょ。その1週間後、8月22日に自決されたんですよ。自決もね、自分の奥さんもそれから二人の可愛い子どもが、私も知ってますけどね4人で自決したわけです。で自決した場所が土浦の善応寺というお寺でね。水戸の維新の浪士で佐久良東雄という人、ご存じかどうか知りませんけど、有名な人ですよ、その佐久良東雄という人の墓前で親子4人でピストルで自決なさった。そういう方ですから非常に純粋で、非常に情熱的で非常に頭がよくて。これは海軍兵学校を恩賜で、最優等で卒業した方なんですけどねえ。(注:国定謙男少佐、海兵60期・飛行学生26期、岩国航空隊飛行長・第12連合航空隊参謀・三重航空隊教官・練習連合航空隊参謀)

で飛行機に、私もその人に直接飛行機を教わったことがありましてね。そのことが国定さんのことということで、私も某会報に投稿して、この間、原稿を脱稿しましてね。ずいぶん長い2万6000字ぐらいの原稿になったんですけれどもね。私が海軍で一番尊敬する人は誰かと言われたら、国定少佐だということを常に人に言うんです。それくらいあらゆる面で秀でた人でした。その方が戦艦大和を世界最大の無用の長物の一つだと言われたくらい。日本の海軍の全体の人は砲術科という科がありましてね、砲術科とか水雷科とか、それから航海科とか運用科とか通信科とかいろんな科がありましてね。そのトップに立っているのが砲術科だったんですね。その砲術、鉄砲屋さんと我々は言ったんですけれども、その鉄砲屋さんが日本海軍の牛耳ったためにそれから飛行機の国定さんとか、山本五十六さんは解明の人で、飛行機の重要性を兼ねてから主張した人なんですけどね。どうしても海軍では少数派で、そういう大鑑巨砲主義が戦争で負けるまで大艦巨砲主義で。だから膨大なお金で、戦艦大和を作るお金で飛行機を作ったら、ものすごいたくさんの飛行機を作ることができたと思いますけど、今更そんな繰り言を言ってもしょうがないですが。負けるべくして負けた戦争なんですけどね。私、さっきマスクをしてここに現れましたけどね、私の顔を隠すためじゃなくてインフルエンザ防止のためでマスクをしてたんですが。

空中火災

この私の顔、焼けてるでしょ。昭和19年、1944年の6月に空中火災をやりましてね。訓練中だったんですが、私が教官で霞ヶ浦航空隊の私、教官で。訓練中に飛行機が火を吹きましてね。で前に乗ってた生徒、飛行学生ですがね、これはまあ顔は若干焼いたけれども早く落下傘で出てまあ助かりました。私は最後までギリギリで飛び出すことできなかったんですよ。でもう私はだめだな。これで人生終わりだと思った瞬間にね、ガクッと来たんですね。そしたら木に引っかかってました。ぶら下がってました、落下傘と一緒にね。私の体からボーボーと火が燃えてまして、仁王さんのごとく。それを見た人からの話ではね、その時の状況も書いてありますので。詳しいことは申し上げませんけれども、ここに書いてあるんで。

これはもうだいぶ10年以上前かな、「空中火災と尺八」という私のエッセーで怪我した時の状況、詳しく出てますんで。それも資料として差し上げますので、また後で読んでいただけたらと思います。怪我してる状況なんかも全部書いてあります。私は戦後民間航空で全日空でずっと働きましてね。全日空の飛行安全委員会というところで出している会報に投稿した文章なんですよ。ずいぶん昔に書いた。それを読んでいただければわかるんですけれどもね。まあ、九死に一生という言葉がありますけどね、九十九死に一生と言ったほうがいいくらい。落下傘が開くと同時に、木に引っかかるというそういう状態でした。顔はベロベロに焼けましてね、上半身ほとんど全部焼けてる。すぐ霞ヶ浦の海軍病院に担ぎ込まれたんですけどね。私の治療に病院の1週間分の材料を全部使うくらいひどかった。まず助からないだろうと言ってたのが、私自身の生命力が勝ったんでしょうね。3日目に重体を脱しましてね、助かったんですけれども。火傷すると火傷の痛みというよりも 胸が苦しいんです。苦しくて苦しくて、痛いとか熱いとかなんていうもんじゃなくて、苦しいんですよ。息が詰まって、もう叶わんなと思うぐらい。もちろん酸素吸入やってもらったんですけど、それでも苦しくて苦しくてね。で、3日目の明け方に東の空がずっと白くなったと思ったら、急にサーッと胸の苦しみがなくなりましてね。と思ったら今度は、焦熱地獄で体がブワーッと焼けるようになって、上半身が。それからまあ今度は火傷の痛みとの戦いが始まる。結局それが3日目の時に私が重体を脱して助かったということのようでした。軍医さんに言われましたがね。それから今度は体中が痛い。今は火傷したら冷たい水で冷やしなさいって言うでしょ。あの当時はね、あの当時の治療法としては油を使いましたね。リバノール肝油という黄色いガーゼに肝油を浸して、それを体中に当てましたよ。それをねだいたい2日置いといて、だから1日おきにガーゼは全部取り替えるんですね。ベリベリとガーゼ剥がして痛いこと痛いこと。全身焼けるような痛みだったんですよ。

まあそういう状態が1月ぐらい続いたんですがね。そこにも書いてある通り、手に薄皮が張るんですよ。手がベロベロに焼けましたからね。手に飛行手袋をしていても、顔は飛行帽を被ってる、ここに飛行の顎紐の跡が残ってる。手に薄い皮が張るんですよね。ところが張ってほったらかしておくとね、だめなんですよね。だから私も痛いから動かさないで放っておいたらですね、そこに書いてあるけれど羽田さんという軍医大尉の人がですね(注:羽田春兔氏)、私と非常に親しくて尺八の同好の士の人なんですけれども、これは日本医師会の会長になりましたよ。武見太郎という人が医師会の会長をずっとやってました戦後。皆さんご存じないかもしれないけど。この武見太郎という人はなかなか、相当敵も多かった。武見太郎が辞めた後、医師会の会長として非常に温厚篤実な人ということで。その羽田さん私とは、霞ヶ浦航空隊と同じ士官舎にいて、尺八を吹いた仲なんですがねえ。その羽田軍医大尉が私のところへ見舞いに来ましてね。「おい、磯部大尉、手を動かさなきゃダメだよ」って言うんですよ。手を動かさないともう1週間動かさないと、指こうなって固定しちゃうよと言われたんですね。だからもう僕は、痛いの我慢してねずーっと1日。食事の毎回、食事の前だったかな後だったかな、1日3回痛いの我慢してこうやったんですね。やりますとね、こうやって薄皮がベリベリーと剥がれましたね、血がたらたらっと出るんですよ。まあ痛いこと痛いこと。でもまあそのおかげでね、指だけは動くようになったんですね。治ってから飛行機に乗ってね、戦後も飛行機に乗れたというのは、ある意味ではその羽田さんのおかげだと思っているんですよ。普通の人はね、大抵痛いから我慢して、このまま指動かさないんですよ。そうするとこうなって指が固まった人はたくさんいますよ。あれはもう、我慢して動かしてると指って不思議なもので、あて木して1週間こうやったら指はもう一生動かなくなるそうですからね。そのくらい指というものは動かさないと固定しちゃうらしいんですね。

といったこともありましてね。でまあ私が事故をしたために、こうやって生きてる。おかしな話ですけれども。あの当時ですね、私が事故を起こしたのは昭和19年、44年の6月でしょ。日本はもう敗戦敗色が明らかだったんですよ。あの当時ですね、私が霞ヶ浦の教官をやっていて、教官というのは1年か1年半くらいやると、すぐ交代して戦地に出るというのが普通だったんですね。ところが私が怪我したために、病院に入っちゃったから、結局戦地に出かなかったんですね。で病院、6月に病院に入院して、その年の大晦日に退院したんですよ。病院は変わったんですけどね。築地に海軍軍医学校という学校がありましてね。そこで色々整形手術なんかを受けて、退院したのが大晦日で霞ヶ浦航空隊に戻ったんですけどね。戻ってすぐに戦争に行けというわけにいかないんで。そのままいろいろ雑務を担当したために、結局その年の8月に終戦となった。結局私は戦場に出るチャンスを失っちゃったんですよ。ということは逆説ですけれども、怪我したために命が助かったということにもなる。あの当時、戦場に出た人間は九分九厘死んでますから。おかげで命が伸びたという、そういうことになるんでしょうかね。 だから私はこの怪我というのは私の戦争の傷痕ということになるんでしょうかね。まあだんだん戦争は苦しくなって8月15日にまあ敗戦ということになるんですけれども。

その頃私はね、第10航空艦隊司令部というところにいたんです。第10航空艦隊というのはどういう部隊かというと、練習航空隊、まあ要するにパイロットを訓練する、そういう航空隊が全国いたるところに十何箇所かあるんですが、それを全部統括したのが第10航空艦隊なんです。私はもともと霞ヶ浦海軍航空隊で教官を仰せつかっていたもんですから、そういう関係でそこの司令部に行くようになって、そこの幕僚で仕事としては航空参謀という業務を担当させられたんですね。そこで私が担当した業務というのはですね、いよいよ戦争が苦しくなって米軍がどんどん攻めてくる。日本には戦う飛行機はない。あとは特攻攻撃だけだということで、海軍の連合艦隊司令部が日吉にありましてね。僕らは日吉部隊と言っていたんですよ。日吉、今の慶応大学のあるところですね。日吉に連合艦隊司令部があった。これは穴倉の中にあった。僕らも10航艦司令部というのも土浦の穴ぐらの中で生活していました。表に出るとやられるから、司令部が全部穴倉に入ってましたね。あの隧道、隧道と言ってましたトンネルですね。立派なトンネルですよ。そこへちゃんと通り道だけではなくて部屋も作ったりね、会議も出来るような。そういうトンネルのそんな中で、昼も夜もわからないで仕事をしていたんですね。そのトンネルは誰が作ったかということもあるんですが、これは話が飛ぶからそれはあれとして。そのトンネルの中で確か敗戦の年の5月から6、7、8、2、3ヶ月ですね。そこで私は幕僚業務ということをやって。で、私の直属上司というのは神重徳(かみしげのり)という人でね。神重徳という人は、知る人ぞ知っている有名な人ですよ。この人が参謀長で私の直属の上司だったもんですから。(注;神重徳少将、海兵48期・海大甲種31期首席、軍令部作戦課・第8艦隊参謀・教育局第1課長・連合艦隊参謀・第10航空艦隊参謀長。敗戦後に練習機「白菊」で津軽海峡に不時着、行方不明・少将特別進級)

特攻

で神さんから私が仰せつかった仕事というのは、決号作戦というのが発令されましてねえ。日吉の連合艦隊司令部から。で、決号作戦で実行官は練習航空隊傘下の残った練習機全部特攻隊を編成して、そこへ25番、我々25番と言ってたんですが、250キロの爆弾を装着して片道燃料を積んで特攻攻撃。もう敵が近くまで来てると、そこで全部の練習機に250キロ爆弾積んで、全部の教官、全部の訓練生総動員で残った飛行機、機数が何機あったか、おそらく数百機なかったかと思いますがねえ。2、300機もあればよかったかな。もう覚えてないですけれども、各練習航空隊、全部特攻隊に編成するというのが私の仕事だったんですよ。ペーパーの上では全部私は作り上げました。それを実行してたら私はもう大変なものを一生涯悩まなきゃならんぐらい恐ろしい計画をやったわけですね。作戦計画なんていうもんじゃなくてもう絶滅計画ですよこれは。ところがそれが実行に至る前に8月15日を迎えたんで、その計画は実行されなくてよかったわけですけれどもね。そういう仕事を私は実行官でやらされていました。大変よくできたなんて、その神参謀長から褒められたりしたんですけどねえ。

でまあ余計な話ですけれども、その終戦が8月15日でしょ。その4日前に私結婚したんですよ。土浦で。私の今の妻がね、もう結婚して60年になりますけど、私は島根県でしょ。松江市からですね、ずっと汽車に乗って3日かかって霞ヶ浦にたどり着いたんですよ。私の妻が叔父に伴われましてね。これは大変だったらしいです。列車は混むし。皆さんは戦後生まれだから戦時中の交通事情なんか想像つかないでしょうけど、これはもう大変なもんでしたよ。列車に乗る。列車に入り口から乗れるなんてまずない。みんな窓から乗ったんですよ。トイレなんか行こうたってもう大変ですよね。そんな艱難辛苦をしながらまあ松江を出て、普通なら山陰線から東海道線で来るんですけれども、東京まで。で東京から常磐線で来るんですけれども。そんなコースは取れないんですね。山陰線からずっと北陸回りできたらしいんですね。その途中で米軍の機銃掃射も何回か受けたらしいんですね。命があるかどうかわからないという状態の中でまあ霞ヶ浦まで辿り着いたようです。

私は霞ヶ浦海軍航空隊の教官ということになってましたからね。あの頃は電話なんかもちろんない、手紙のやり取り、手紙だって今みたいに今日出せば明後日着くというもんじゃなくて、今日出した手紙が3日後に着くか、5日後に着くかわからないという状態で、私はこの結婚はもうお流れだという風に思っていたところへですね、突然私のところへ司令部に電話がかかってきましてね。奥さんがお着きですと。びっくりしたね。そうやって話が飛ぶんですけれども、伯父に伴われた私の妻、要するに婚約者ですね、やっとの思いで3日かかって霞ヶ浦航空隊の正門にたどり着いた。それでお腹は空いてる、もう顔はくしゃくしゃ、汽車旅行で。そういう状態でヘトヘトのところへ霞ヶ浦の航空隊の正門に着いて、磯部大尉に面会したいと言ったそうですよ。そしたら磯部大尉はここには転勤でおられませんと言われたらしいんですね。私が司令部に移ってることは知らなかったんですよ。今のその妻の、そういう情報がまだ入ってなかったんですね。それでヘタヘタとそこで崩れるように座り込んじゃったんですね、門の前で。

(このあと、聞き手が祖父が予科練だった話を切っ掛けに会話)

予科練

昭和19年ですからね。予科練だと土浦じゃないですか。土浦航空隊で、霞ヶ浦はねえ予科練はいなかったんですよ。霞ヶ浦航空隊は予科練じゃなくて飛行学生だった。予科練は矢田部とか、土浦とかねえ筑波とか百里とかああいうところへ。土浦と霞ケ浦はくっついているけどちょっと離れているんですね。しかし、私の事故の話はあの当時有名だったから、おじいさんは聞かれているかもしれませんよ。まだご存命ですか?

聞き手:はい、もうすごい元気で。同じ予科練の人と飲みに行ったりカラオケ行ったり。

おいくつで?

聞き手:70歳で・・・

じゃ、ずい分若いですね。予科練でもほんとに若いほうですね。

聞き手:抜擢されていったような感じで 。予科練って、14歳と10か月から入れるんでしたっけね。だからもうそういう年頃の時に。

私が終戦の時に25歳ですからね。で、私今85歳ですから。だから、いま75歳くらいですか?

聞き手:多分そうだと

じゃあ、私と10年違う。今ごちゃごちゃと勝手に想いつくままにしゃべったけど、

聞き手:いくつか補足でお聞きしたいのがあって~~漢字がわからないところがいくつかありまして~ 大和の艤装員?

艤装っていうのは・・船が完成して、艤装というのはですね、すでに船は進水はしているんです。艤装というのは航海に必要な一切の装備を整えて就航するまでの工事。で私が工事をするわけではない。艤装員というのがいるんですね。船が艤装する間の要員ということでしょうかね。海の上には浮かんでいましたね。浮かんでね大きなカバーがかかって外からは一切見えなかったです。外からは誰も立ち入り禁止で。もう極秘密裏に造りましたからね。大きな帆をかけて、中に何があるだろうそこに特別な人間でないと中には入れない。しかしバカなものを造ったもんですよね。

聞き手:測的手というお仕事は?

ええ、測的手はどういうことをやるかというと要するに情報というのか、視覚的な情報ですね。目に見える。だから敵の船を早く見つける、距離は幾らか、敵との距離はいくらか。夜になれば探照灯といってライトを照らして、飛行機とか敵の戦艦を照らして、まあ測的の測は測るっていったでしょ。だから測的の「テキ」は敵艦じゃなくて「的」ですね。測的手、測的分隊、海軍で言う分隊というのは陸軍では中隊なんですよ。だから海軍で分隊長というのは、陸軍で言えば中隊長に相当するんですね。だいたい200人ぐらいの分隊を統括する。で分隊士というのは、その分隊長の女房役と言いましょうか。分隊長というのは陸軍で言うと大尉(たいい)、海軍でいえば大尉(だいい)クラスですね。古い大尉。新しくなってからホヤホヤの大尉も分隊長になりましたけどねえ。大体大尉の古手クラスが分隊長。

それから中少尉は分隊士という、中尉・少尉・候補生これが分隊士という。分隊長に直属。だから部下というものは分隊長は持っているんです。分隊士と言うのは、分隊長の分身だから、部下があると言えばある、同じ分隊の長。で私、陸奥ではですねえ私の分隊長は音羽公爵、元皇族だったんですよ。公爵の公は公、音羽公爵(注:侯爵の誤り)、私の分隊長でねえ。で私の分隊は、非常に優しい人で、元皇族でおっとりした方で、だから私は非常に楽だったですよ。(注;音羽正彦少佐、海兵62期、朝香宮正彦王が海軍少尉任官と同時に臣籍降下して音羽侯爵家を賜った。上海特別陸戦隊・「赤城」「山城」「陸奥」分隊長を経て、第6根拠地隊参謀としてクェゼリン島で玉砕)

聞き手:空中火災について質問です。

飛行機が空中で火を吹く、火災が発生する。その時の模様はね、これに詳しく出てますよ。(これはよくある出来事なんですか?)いや滅多にないですね。よくあったら大変ですね。もうちょっと詳しく言いますとね、背面飛行というのをやった。飛行機はふつうこうやって飛ぶわけでしょ。それを私は背面飛行をやったんですよ。飛行機を裏返して飛ぶ。これは特殊な飛行技術、アクロバット飛行といいますけどね。宙返りとか背面飛行とかそういうね。いろんなことを、まあ空中サーカスみたいなものですね。どういう中の一つで背面飛行というのがあるんです。で背面飛行をやりますとねえ、簡単に言えば燃料タンクに注入孔があるでしょ。そこへガソリンを入れる。その注入孔に蓋が付いている。その蓋が何回も何回も回して、ギュッと閉める。緩まないように止め栓をするわけなんですけれど、その止め栓をしてなかった。戦争たけなわでね、整備士のほうも手が回らなかった。その止め栓をするのは整備士の仕事なんですけど。整備員がうっかりして止め栓をしなかったというために、飛んでるうちに、飛行機の振動でその蓋がどんどんどんどん緩んで、最終的に上へ乗っかってた。そこへ背面飛行やった。重力で蓋がふっと落ちるでしょ。そうするとガソリンがこぼれてくるでしょ。飛行機全体がガソリンでずぶ濡れになったところへ、排気管からボッと火が移って、飛行機が火だるまになった。簡単に言いますね。もうちょっと詳しく書いてあります。

聞き手:前に練習生(が乗っていた)?

前に候補生、飛行学生。予科練は、あの場合は練習生です。海軍兵学校を卒業した人は練習生とは言わない、飛行学生というんですね。飛行学生が前に乗って、教官である私が後ろに乗ってた。今までのところでなにか?

聞き手:兵学校で教官~~?

兵学校ではありません。霞ヶ浦航空隊で教官をやって、で一年か一年半、二年はいません。1年か1年半たつと戦地のほうへ転勤、赴任、命令が来る。でまた戦地から帰ってきた人と入れ替わる事が通常行われてたんです。ちょうど私の場合は、ぼつぼつ戦地へ出る命令が来るかなと思っていた、その頃に空中火災、事故をやっちゃったんですよ。だからとうとう終戦まで戦地へ出る機会が訪れなかった、無かった

聞き手:戦地から帰ってきた人と交代で?

だいたいそういうことです。ただ最初はね、戦地へ出た人はたいていみんな元気で帰ってくるんですよ。勢いがいいから、まだ日本軍が健在の頃に。まあそうはいってもミッドウェイで相当やられたんですよね。ミッドウエイっていうのは、戦争始まったのが45年(注:41年)12月8日でしょ。その翌年にはもうミッドウェイ、翌年の6月には、約もう半年ちょっと。始まって7ヶ月後くらいにミッドウェイで大負けするわけですから。日本海軍の主力航空母艦、赤城、加賀とか蒼龍・飛龍、この4大航空母艦が全部沈んじゃう。船が沈むだけじゃなくて、すごい搭乗員、虎の子のパイロット、鍛え上げた訓練し上げたパイロットがみんなそこで海の藻屑になっちゃった。まあ相対的に、昭和18年のソロモン海戦くらいまではまだ五分五分に近い勝利もあったと思いますけど、ミッドウェーで大敗して、まあだいたい全体は負け戦ではあったんですけどね。まだ最初は生還する可能性はずいぶんあったんです。出た人が生きて帰って来る。ところがだんだん出たら必ず死ぬという状態にどんどん。

昭和18年後半から19年にかけては、出たらまず生きて還らない そういう状態ですね。私のクラスメイトが、卒業は343名で、死んだ人は217名。3分の2が死んじゃいましたからね。そん中で特に飛行機行った連中は8割死にました。だから2割しか生き残っていない。でいま私のクラスメイトで確か生きてるのが60名前後。62名とかいう話をこの間ちょっと聞いたんですね。だから入校の時は350名、今生きてるのは60人前後ですから。

聞き手:飛行機に進んだ方が戦地に行って、だんだんと帰って来なくなった時期に 戦地に行かれるということは、もう帰ってこれない」ということはある程度認識というか、覚悟したうえで~~

航空母艦

それはねえ、ある程度覚悟はしてましたねえ。もう命はないなあと、戦地へ出たらもう命はないぐらいの気持ちはみんな持ってましたねえ。ただ、沖縄、フィリピンから沖縄に移る頃に特別攻撃隊というのはねえ、神風特別攻撃隊。こういうのは新聞で一番最初に報道されたのは神風攻撃隊の敷島隊という、関行雄という海軍大尉ですね。これが私より一期下で70期。で同じ霞ヶ浦航空隊で教官やって半年くらい一緒に生活したことがあるんですよ。関行雄、有名。新聞でも大騒ぎ。それから特攻攻撃がだあーと始まった。実際はそれよりも前にあったようですね。新聞とかメディアで特別攻撃隊というのを発表したのは、海軍では関行雄大尉でした。これ、結婚してまだ一月もたってなかったんじゃないですかね。きれいな奥さんだったそうですね。可哀そうに。大体特攻隊はちょうが、独り者から出すもんですけどね。関大尉はシングルじゃなかった。新婚ほやほやのきれいな奥さんだったそうですね。私は奥さんに会ったことはないんですが。とてもきれいな方だったそうですよ。ご質問がなければ、また話を・・・

あの私の海軍時代の経歴というものは、だいたいお話ししたつもりなんですが。戦争終わってしばらく私はねえ、復員輸送に、これ戦後ですが。終戦直後、約1年弱復員輸送をやりましてね。「ほうしょう」という航空母艦が生き残ったんですよ。聞いてますか「ほうしょう」(★鳳翔=帝国海軍初の航空母艦 注)という。聞いてませんか? こういう字を書くんですがね。鳳凰の鳳。この船これ1万tなんですよ。1万tの航空母艦てね、まめみたいなもんですよ。今横須賀に来ているキティホークっていうね、あれ8万tくらいあるんです。ものすごく馬鹿でかい。1万tの航空母艦てね、ほんとに小さな、ただ鳳翔は飛行甲板の上にデッキが構造物が出ていないんですね。真っ平ら。で長さが120m?、100mちょっとしかないんですね。非常に小さい航空母艦ですね。その鳳翔で、戦後私は復員輸送を1年近くやりました。でシンガポールとかソロモン方面にね。サイゴンとかそういうところへ行って、生き残った将兵とか邦人をそこに収容して、その鳳翔の飛行甲板の下がだあーと空洞になってるんで、そこを何段にも仕切りましてね、そこへ鉄板を敷いて鉄板の上に茣蓙か筵みたいの敷いて、その上へザアーと何百人も引き揚げ者をそこにいて運んでくる。とても人間の生活できるような居住環境じゃないんですけどね。やむを得ずそういう状態で、約1年間。その翌年の8月に鳳翔が解体になりましたね。でもう一つ航空母艦で生き残った葛城という航空母艦がありまして、これもやっぱり同じように復員輸送をやってました。

で鳳翔と言いますとね、ちょっと余談だけど、その鳳翔という母艦に私は10回ほど着艦したんですよ。飛行機で着艦するんですよ。これ霞ケ浦航空隊で教官やってるときに、教官サービスみたいなもんで、将来航空母艦に配属されたときに着艦ができないようでは困るということで、先輩から着艦のやり方を教わって、まあ10回ほど別府湾で鳳翔走らせてそこで着艦したんですね。まあ小さな航空母艦だから上から見ますとね、たらいを浮かべた様なもんでね、そこへ航空母艦って着陸できるのかって、ホントに最初はドキドキもんでした。最初はタッチ&ゴー、最初はタッチ&ゴーもやらない。ローパス、何回も何回もやって、そのうち今度は着いたらそのままエンジン掛けてまた上がることを30回やって、最後にワイヤーをかけて着艦やったんですがね。

え―気持ちいいもんですよ。ワイヤーが5、6本引いてありましてねえ、そのワイヤーにお尻からフック降ろして引っ掛けて。そこまでで大体60ノットくらいですね。60ノットというのは、今はキロで時速何キロで、海軍はノット、ノットっていうんですよ。ノットというのは1海里、1ノットいうのは1海里。1海里というのは1852mですね。で、普通海里というのはマイルというんですよ。で陸軍さんや一般の人は、マイルというのは1680mなんです。短いんです。海里というのは、地球の緯度で1分なんです。地球の赤道がありますよね、赤道が緯度ゼロで、北極が緯度90度でしょ。90度だから、そこで1度の中の60分でまた考える。すると1分。1度の60分の一が1分でしょ、それが1海里なんです。それだけにやはり地球上の重要な単位なんです。だから1ノットいうのは、船乗りの世界ではおそらく将来もなくならないのではないでしょうかね。で復員輸送は終わりまして、私は完全に軍隊から離れて民間の人間になったんです。民間の人間になって、どうしたかという事は省略したほうがいいでしょ。で、今度は私の感想とか所見になるんですが。

聞き手:6円というのは何で貰えるんですか?

給料にプラスされる。ただ頭打ちがありましてね。30円が限度なんですよ。だから5回が限度。5回までやって、あと6回やっても7回やっても30円なんです。それ以上はくれない。で、航空加俸というのがあって、飛行機乗りは60円航空手当が付いた、自分の本俸以外にね。だから本俸が仮に百円とするでしょ、そうするとそこに飛行機乗りはプラス60円で160円、それに危険手当が30円が付くから、190円の給料。それで、海軍中尉は190円ぐらい貰ったんですね。私は海軍大尉の時は、もう終戦頃は300円くらいになってましたかねえ。300円といったって今はねえ、問題にならんけど、あの頃は300円というと結構な価値が。ただねインフレでねえ、300円出しても物が買えない時代だったんだねえ。今では皆さん想像つかないでしょうけどねえ。インフレ、インフレーション。戦時中からインフレの傾向がありましたね。公定価格というものがあったけど、その公定価格じゃあ物が絶対手に入らない。お砂糖とかお米でもそうだし特に燃料とか、お米、砂糖、牛肉、お魚、そういう食べ物はみんな公定価格というのがあったけどあったけど、実際は闇のお値段で、うんと高い。私が終戦直後に退職金を、2千円もらったんです。退職金、海軍。私は高価な司令部の幕僚をやってましたからねえ。で残務整理やって、くしゃくしゃになった拾円札を二百枚もらったんです。

くしゃくしゃになったヤツ。それが退職金だったの私の。で海軍生活、7年半の退職金で、二千いくらでした。その当時、二千円のうち千円で米一俵買いました。米1俵というのは60キロ。だから私の退職金の半分で、60キロの米しか買えなかったんです。まあ、60キロも買えたというのか60キロしか買えなかったというのか。そんな時代でしたよ。想像つかないでしょ皆さんにね。だからこれ戦争なんですよ。じゃ戦争の話は休憩の後にいたしましょうか。

終戦

聞き手:最後の質問なんですけども。8月15日、いわゆる終戦前後のお話をちょっとお聞きしたいなあと思うんですけど。特にその終戦の報というのはどういった形でお聞きになったかと。終戦の知らせという

あのねえ、これは私もよく人に尋ねるんですけどねえ、8月15日の確か正午でしたかねエ、玉音放送があるということでねえ。それで司令部で、私の司令部の一番偉い人、司令長官がね前田稔(まえだみのる)さんという海軍中将でした。(注;前田稔中将、海兵41期、情報関係の配置が多くソ連日本大使館付武官・軍令部第3部第7課長・第5艦隊情報部長・軍令部第3部長・第24航空戦隊司令官・中華民国大使館付武官を経て第10航空艦隊司令長官。敗戦後は復員庁第2復員局長)で、その下にさっき言った神重徳(かみしげのり)という参謀長がいましてね、その下に○○?参謀がずっといて、まあ私はその一番末席の航空乙参謀という仕事で、いたわけですけど。そこへ8月15日に重大放送があるから、みんな外へ出てラジオを聞くようにというお達しがあったんですね。で、司令長官以下ね、司令長官が前に座って、参謀が、幕僚が2列に並んだんですね。、で私はここへ座っていたんです。で、ラジオが前にあって、ラジオが鳴ったんです。非常に聞き取りにくかったんですね、声がね。最近よく玉音放送っていってテレビに出るとき、割かしクリアな音で入るんだけど入るんだけど、あの時は非常に聞き取りにくかったんですよ。何の話かなと思って、こっちもよくわかんなかったんですよ。でまあ、一応放送が終わりましてね。そしたら前田中将が、司令長官が、一番前へ立って振り返りましてね、参謀の幕僚の方を向いて、「ただいま陛下のお話があって、皆さん奮励努力して戦争完遂に努力するように」というまあそういうお話だったんですよ。おかしいな、そうなのかなあと思って、こっちも怪訝に思ってたらねえ、私の隣の海軍少佐で通信参謀が座っててね、その人がねえ、こぶしで顔を拭きながら涙流してるんですよ。何だなあと思ったら、

そしたらねえ「負けたんだ」と言うわけですよ、「戦争負けたんだ」とこの人は言うんですよ。で、司令長官も知らないんですよ、負けたことを。司令長官ですよ、一番偉いんですよ。それがその知らない。で、戦争に負けてポツダム宣言を受諾するということを8月15日のかなり以前にもう軍令部は決まっては知ってたわけです。その話が出先の司令長官である前田中将に伝わっておらなかったんですね。そういうことなんですよ。これはおかしいと、それで隣の通信参謀は知ってたんですよ。で通信参謀はね、確か60期だったと思うんですよ。その方はね私がさっき言った国定少佐、家族4人で自決された佐久良東雄の墓前で自決されたその国定少佐と同期なんですね。で国定少佐は終戦のときは軍令部、大本営参謀だったんですよ。だから大本営参謀の国定少佐と通信参謀は同期生で、電話でおそらく情報掴んでたんですよ。だからむしろ司令長官のほうは「つんぼ桟敷」に置かれて、参謀のほうが知ってたという、そういう状態だった。あったんですねえ。これはおかしいといえば、非常におかしい話なんだけども、現実にそんなことは軍隊の中であったんですねえ。ということは、戦争というものを遂行した実際の戦力、主力というのは、長官、司令官じゃなくて、いわゆる佐官クラスあたりが戦争遂行の主力部隊だった。だからすべての情報がそういうところが全部集まったというふうに僕なりに思うんですね。大本営の参謀、それは少将や中将もいたと思うけれど、実際の中堅勢力は佐官クラスだったんじゃないかと思います。

それでねえ、いやそういうことであなたのご質問が8月15日のね、私の状態っていうのはそういう状態で終戦を知ったわけですよ。それからまあ、しばらくたって先ほど申し上げた

1週間後の8月22日にね、今言った大本営参謀の国定少佐の自決という知らせを私は受け取ったんです。びっくり仰天しましたけどねえ。私の最も尊敬する人だったもんですから。それで国定さんという人の話をちょっといいですか。ちょっとしたいと思うんですけどね。

この方は、私が接触したのは岩国航空隊というところでね。私の海軍兵学校の生徒時代ですけれども航空派遣教育、これはまあ生徒全体が一応飛行機の経験をさせる飛行機行く人も、行かない人も関わりなく全部航空実習ということが行われたんですよ。岩国航空隊、いま米軍基地になってますけどね。そこで私、国定さんとはじめてお知り合いになることができたんですけどね。たまたま私も、そこで国定さんにあたしの飛行機に一緒に乗ってもらって、教えを受けたことが実にね、教えを受けたことがある。。ほんとは私の担任の教官という方が別にいたんですけど。たまたま偶然かなんか知りませんけど、国定さんが私の飛行機に乗って操縦を教えてもらった。まあそこについてもいろいろエピソードがあるんですけども。まあこれはやっぱり長くなってもいけませんので、これぐらいにしますけど、その後海軍兵学校の、岩国航空隊というところと江田島の兵学校は非常に近いんですね。だから兵学校にも来て、いろいろ航空の教官をやっておられたんですけどね。ただ、今海軍兵学校ていうところでずいぶん私もいろいろと教育を受けたけれども、特にあの座学教育ということでね、みんな疲れてね、眠るんですよ。私なんかもね、ほんと座学教育、これは普通学、軍事学あるんですけどね。ほとんどあの寝て過ごすことが多いような状態で。ま眠っても怒られないんですよ。

もう教官も分かってて、怒らないんです。ところが国定さんの講義だけはみんな、あの人は頭が良くて、非常に講義ということの要諦を心得ていた人で。ホントに話が面白くて、しかも知的好奇心を十分に満足させてくれるような素晴らしい講義だったもんですからね。それでみんな興奮しちゃって、私のクラスメートはね、みんな飛行に行こう、飛行に行こうというふうになったような状態でもあったんですね。

まあその後もね、いろいろ時間の関係で国定さんのことは色々申し上げたいことは省略しますけども、私の結婚というなんですけど。さきほど終戦の4日前に結婚したということが、まあ申し上げたけども。結婚式をね、私が国定さんの家に招かれたこともありますしね。国定さんは、磯部君の結婚は私ぜひ参加させてもらうよと言われたんで。それでまあ楽しみにしとったんですけどねえ。私の結婚式が8月11日。終戦の4日前に霞ヶ浦の。結婚式は八坂神社で、それから披露宴は霞ヶ浦の水交社で披露宴やったんですけどね。まあ〆て百円の費用でやったんですけども。前田中将以下各参謀みんな参加してもらったんですけども。その時に国定さんから結婚式少し前に軍令部から電話がかかってきましてね、磯部君、君の結婚式にどうしても出たいけど、忙しくて出れないからひとつ悪しからずってそういう電話が入ったんですよ。で考えてみれば終戦の五日前でしょ。で大本営でしょ。これはね、一大尉の結婚に参加できるはずがないわけですよ。そういう状態ではもちろんなかった。

だからそれくらい、義理堅い方だったんですよ。で、その後まもなく、家族4人で自決されたんですけど。まあ国定さんの自決という問題についてね、私はまあ小論文というか中論文というか、私のクラス会の会報に69期のクラス会の会報に私の原稿を送ってあるんですけどね。さきほども言ったようにね、かなりの長文で2万6千字くらいの文書をね。それぐらい私は、国定さんという方に先輩として非常に私淑している点が多かったんです。まあそれぐらいにしたいと思います、国定さんについてはね。でそのあと私、戦争ということについてお話申し上げたいと思うんです。いいですか。で、まあ戦争とはどういうものであるか。これは国と国とが軍隊を出して戦うということなんですけども。ま私は、戦場で戦争の、戦場の体験て今はないけども、戦争そのものはもうやってきたわけですね。それと併せてまあ私が現実に、戦時中に今言うような事は感じたわけじゃなくて、その後ずっと戦後60年の生活の中で、やっぱり戦争というものはこういうものなのかという感じは持った。それで今「不戦兵士の会」というものに入ったということにも通ずるわけですけどね。戦争って何なんだろう、っていうと、これはですねえやはり私はその根底にあるものはねえ、俗な言葉でいえば金儲け。まちょっと気の利いた言葉で言えばProfitということにまあなるんですけれども、まあ、さきほど1928年のパリ不戦条約のことを申し上げましたけども。その28年以後は、戦争を始めることは合法的ではなく犯罪である、という風に言いましたねえ。で、戦争というもっともインセンティブ(incentive、動機)、戦争を起こそうというインセンティブな、その根底には要因としては、やはりProfitというものがあるんだということですよ。で、一応戦争はたとえば領土の拡張、あるいは利権の争奪とか、エネルギーの争奪とか、あるいは今でいえばテロとの戦いとか、宗教とか民族とかいうものの争いとか、まいろいろな形態は取りますけどね。ま今特にイラクにおける戦を争考えてみますとね、これは今アメリカ主義がイラクで非常に苦しい立場に立っているかのように、まあブッシュの大統領の支持率が今37%とか。ひところ90%、イラク戦争始めた頃には90%ぐらいあった支持率がどんどん下がって、今40%をきってきてる、そういうまあ状態ですねえ。

戦争とは

しかしブッシュさんは非常に苦しんで、苦しんでいるかの如く見えるけど、実際のところですごく儲かったんですよ。今もう例えばチェイニー副大統領いますね。チェイニーさん、この人はですねえ、もともとは、副大統領で政治家であると同時に実業家なんです。でハリバートンという軍需産業、建築エネルギー軍事そういう多岐にわたるそういう大きな会社のチェアマンをやってたことがある。今でもそのつながりは強いんですが。そのハリバートンという会社では、大体イラクにおける復興作業の大半をハリバートンの子会社が請け負って、膨大な利益を上げているという事実があるんですねえ。で、戦争によって石油が上がる、石油が上がればブッシュさんもテキサスの。テキサスというのは、アメリカの石油の○○ですね。

そういういわゆる金儲けしようと思って戦争するわけじゃないんですけど、いわゆるなんて言うのかなあ、こういう政治行動を本人が意識的に自覚してなくても、結局金が儲かる方、儲かる方に収斂していくと、結局戦争に行きつくということになる。戦争ということにいろんな言い方があるんで、例えばフランスの確かクロード・ルルーシュという監督の映画でね、「愛と哀しみのボレロ」という映画があるんだけどね。これはまあ、第二次大戦中が舞台の映画なんだけども、そこで軍楽隊の隊長がふと漏らした言葉が、私すごくピンと響いたんですねえ。それは、戦争というものは憎しみあう人と人との闘いではなくてね、愛し合う人と人との別離である、というようなそういう言葉がはいってるんですよ。で戦争では、戦いあっている人間同士は恨みもなにもない人間が殺し合ってるんですよ。で実際問題、そこで恋人が死ぬ、親が死ぬ、子供が死ぬ。そういう愛し合う人の別離がどんどんどんどん○○○(~~機材変調あり~~)で、結局戦っている人間同士が憎しみ合う理屈は何もない。アメリカで戦っているアメリカの海兵隊は、この間ファルージャ(?)の大掃討作戦なんていうのがあったですけどね。これ掃討される方も掃討する方も、憎しみは何もないけれど、何千何万の命を落とすわけでしょ。そこで人間の別離が起こるわけですよね。

そういうあの、要するに戦争というのは国家という権力を誇示する最大の犯罪であって、ということを私は言いたいわけですよ。だから今の特に政治を担う人は、経済を担う人は、若い人、そういう人は、これは自民党だけじゃなくて民主党も含めましてね、まあ民主党も特に若手と称する人なんかは、非常に僕なんかの目から見たら危なっかしいんですよ。戦争を知らない。戦争っていうのは、かっこいいもんじゃないから、みたいなねえ、そんなもんしか考えないとしたら大きな間違いで、戦争ほど残酷なものはない。そういうことでねえ、権力というものの怖さ、それから権力と一口に言っても。まあ権力というものは、人間が二人集まったらそこに必ず権力が生ずるわけで。それがその権力のサイズがだんだん大きくなって、最大サイズになったときが、国家権力ですなあ。その国家権力を壊す最大の犯罪が、私は戦争であるということを声を大にして言いたいと思ってる。こういう機会があるから私は、そういうことを今日は申し上げたいと思って、まあここへ来たということですね。もう一つ特攻隊という事がありました、日本でもね。今、自爆テロというのがあちこちで行われていますね。特攻隊と自爆テロ、非常によく似ているんですよ。特攻隊を、私はまあ特攻隊を最終的に編成する側に立っていたんですけども。特攻というものは、自発的に皆行ったのかという、建前としてはそうなってますけどねえ。これやはりねえ、事実上拒否することはできない状態だったんですよね。特別攻撃ね。最初は自発的なような感じだったんだけでも、だんだん命令的な形になったと思います。いや今のイラクや中東諸国の自爆テロというのは、特攻とはどうなのかということですけどね。

自発的なのか、あるいは強制なのか、私はそこのところ興味があるんですけど。どうも自発的にやると、とくに宗教的信条に基づいた、何か自発性が強いような感じを持ってますね。そういうんで、今考えてみると私は昔の日本の特攻と現代のアラブ過激派による自爆テロというものはね若干の、形は似ているけれども内容的にかなり違っているんではないかという思いがします。それからあの、いまほとんど国と国との戦争というのは今後は行われない。テロとの戦いということがまあよく言われているけども、戦争とテロとは違うのか。私は同じだと思うんですよね。戦争というものは、国家が行うテロではないかと。だからテロと戦争という言葉自体、矛盾を含んでいる。戦争自体は大きなテロ、実際は何百倍何千倍のテロが戦争なんだというふうに。だから、極端な言い方をすれば、イラクで大きなテロと小さなテロが戦っているというような見方もできなくはない、というふうに思います。

でもうひとつ申し上げたいことは、国を護るということがよく言われるわけですけど、政治家も言うし昔、軍隊で国を護るということを言われたんです。じゃあ護るべき国とは何ぞや、ということは。国とは何かという事をよくよく考えてみるとね、裁判でも国が勝ったとか負けたとか、いろいろ言いますね。スポーツの世界でも日の丸が上がったり。国とは何かということをよくよく考えてみますとね、これは私の個人的な考えなんですけども。戦争で護る国とは、五つ考えがある。ひとつは国土である。英語で言えばランド=LAND。それから祖国、自分が生まれた土地。次はステイツの前に民族ですね、Nation。それから国家のState。最終的に、これよく国と誤解されるのはGovernment政府。だから国土か祖国か民族か国家か政府か、その五つの概念を、これをごっちゃにしてみんな「国のため、国のため」というけど、実際は国のためと言いながら政府のために動いている、という場合が往々にしてあるんで。だからその点の誤解がね、非常にあるというふうに。だから「国のためとか、国を護ろう」とかいうことをよく言いますけど、その護るべき国とは何ぞや、というような。私はやはり一番の護るべき国とは、祖国じゃないかと。だから国土はもちろん大事だけど、やはりCountry、自分の祖国を大事にするという気持ち、これがほんとの愛国心。国家とかあるいは政府とか、そういうものを私は守るために戦うのは、愚の骨頂だと思う。私はそういうふうに思ってますね。

まあ最後にこれだけ言って、後はご質問があれば。

憲法

では(テープが残っているのであれば)、今憲法のことがおおいに言われてますけども、こういう私の「ごまめの歯ぎしり」なんかも中田さんご覧になったようですけども、だいたいそこに私の考えがほぼ凝縮されてると思いますけど。まあ結論から言えば、私、ないしは私の所属している「不戦兵士の会」というのは憲法9条の改正には反対です。変えてほしくない。これね自主憲法という言葉は自民党がよく言うんです。自主憲法を作るんだ、でいまの憲法はアメリカの押し付け憲法だといいますけども、私の記憶する限りにおいて日本が押し付けられたのは、憲法じゃなくて安保条約。アメリカから押し付けられたのは憲法ではなくて安保条約を押し付けれられた。で、現在作ろうとする自主憲法というのは、自民党が草案を出した。これは決して自主憲法ではなくて、これこそまさに押し付け憲法なんです。アメリカが日本の憲法を変えろ変えろとしつこく要求してるんです。だから今自民党の憲法改正、自主憲法を作るんじゃなくて、まさに押し付け憲法を自民党は作ろうとしている。私はそういうふうに見ているんです。

だから先ほど終戦、8月15日の??とおっしゃったけども、私はねえアメリカはですねえ戦争の終わるもう以前からソ連ということが視野にあったと思うんです。ソ連、冷戦。だから実際に冷戦に入り始めたのは、1950年の朝鮮戦争ですけども、もうすでに原爆を落とす時にアメリカはソ連を視野に置いていた。だから原爆を落としたのは日本を降伏させるために落としたのではなくて、ソ連を威嚇するためにある意味ではもう冷戦の入り口として広島、長崎が犠牲になった、と思いますけどね。

まあ安保条約は、これはまあ冷戦時代においては若干意義があったというふうには思ってもいいですけど、特に冷戦が終わってからの日米安保条約というものは、全く私は有害無益であるというふうに。こういうものは日米同盟が強化されるといってますけど、とんでもない。同盟というのは対等の関係だと思うんですが、今自衛隊は完全に米軍の指揮下に入ろうとしている。それで戦争やらされようとしている。私が今度の憲法を変えて貰ったら、とんでもないことになる。今まで60年間だれも殺さなかったし、殺されなかった日本が、とんでもない戦争に突っ込むきっかけになるのではないかと私は思うんです。

まあ私の話は以上で終わりたいと思うんですけど。

再び特攻の話

まあ悲しいことですよ、特攻なんていうのは出たからって勝てる道理がないでしょ。みんな特攻も殆ど敵艦に行くまでに落とされちゃってねえ。 わざわざ死にに行く。先ほど大和で言いましたねえ、神重徳さんという参謀、参謀長ですけどねえ。この人は戦艦大和のね、特攻出撃の作戦命令を書いた人なんですよ。そういうことで有名な人なんですけどねえ。これはもう大和を沖縄に送って、おそらく、これこそまさに自爆攻撃で、まったく無意味な行動だったと思うんですね。私も一時乗組みしただけにそれなりに愛着はあるんですけどねえ。無駄なことで沈めてしまってね、しかも何千人という人の命とともに海の底へ沈んでいったんですねえ。

聞き手:待機してた祖父の心境は、すぐ早くに呼ばれて飛んで行って突っ込みたいと。敵に突っ込んで行って死にたいという気持ちだったそうなんです。教育っていうか、でもなかには送り出すじゃないですか? 仲間がみんなばあっと出ていくんですけど、中に1機だけぽわーっと帰ってきたりするんですって。

え、どうしたんだって見てると、飛行機の調子が悪い。整備士が怒られるんです。なにやってんだ!って怒られて、整備士は完璧にして出したはずなのにって文句を言うんですけど、飛行機が悪いんじゃ飛べないということで、順番が回ってくるまで見送られるんですか。そうやって逃れた人も中にはいたらしいんです。

今考えればねえ、逃れた人の方が○○○だんたんでしょう。私のクラスメイトでもたくさん特攻に行って、2階級進級して海軍中佐になった人も何人かいますけどねえ。ほんとは生きててほしかったですねえ。

体験記録

- 取材日 2006年4月22日(miniDV 60min*2)

- 動画リンク──

- 人物や情景など──

- 持ち帰った物、残された物──

- 記憶を描いた絵、地図、造形など──

- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─

参考資料

- 地図 ───

- 年表 ───

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分

Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.