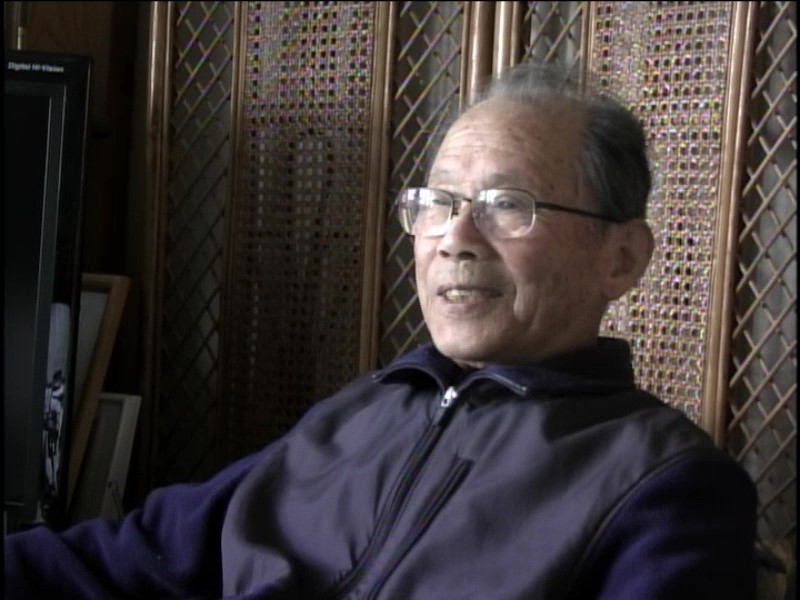

遠藤 明さん

| 生年月日 | 1925(大正14)年2月7日生まれ |

|---|---|

| 本籍地(当時) | |

| 所属 | 陸軍 |

| 所属部隊 | 仙台東部22部隊入隊→独立混成第3旅団独立歩兵第6大隊 |

| 兵科 | 歩兵 |

| 最終階級 |

インタビュー記録

初めに

聞き手:なるほどね。その独立歩兵第6大隊ていうことで。こちらの昭和19年に

11月15日、仙台の22部隊、4連隊ですね。あそこに入りまして1週間。仙台の部隊。そしてあと1週間過ぎて現地に出発することになって。博多、博多から船に乗って韓国の釜山に上陸して、すぐ列車に乗せられて、それから10日か1週間ぐらいかな、現地に行きまして。最初は鮮満国境、それから満支の国境、山海関がある所。それから現地で、山西省の代県という街なんですね。町っていうか、まあ。それ、北京と同じように、中国の街というのは城壁で囲っておりますからね。2、3万ぐらいの人口の街だったんですかね。

中は家並みがぎっしりと街ですから、そしてその城壁の外は全部畑、原野なわけです。中国はみんなそうなんだけど。そこの所に入隊しまして、そこで、またいろんな新兵の教育ですか、一期検閲だいたい4ヶ月ぐらいまで、一期検閲と言って、一人前の軍隊の基礎をそこで訓練されるわけです。そしてそれが終わって、だいたい一人前の兵隊扱いされて、あとは警備ですね。それから出歩いていって、時には2日も3日も、長いときは1週間も、山や野原を超えて、歩いてですね、敵の捜索をする。敵というのは山西省は中央軍、つまり蒋介石の軍隊でなくて国民軍でなくて、八路軍なんですよ。共産八路軍、今の毛沢東の軍隊ですね。山西省の我々の敵軍だったんです。それらと戦闘をしたり、それから追い求めたりというのが我々の仕事だったんです。そんなことをそれからするわけなんです。

聞き手:その山西省の都市の名前は何て言いましたっけ?

代県、中国の県というのは街、市のことを県と言うんですね。市が県に当たるわけです。その代県という街にいて、そこからあれはお正月になる前ですから、私ですが(軍隊に)入ってまもなくですね。2週間ぐらいたってからでしょうか。約20キロぐらい離れたところに新しく兵舎を作ってあったんですよ。そこのところに私たちは1中隊ですか、1中隊が全員引っ越しをして、そこで終戦までいたことになるわけです。

名前はハンセイホ。般は一般の般。それからマツリゴトの政。ホ何でしょう?どうかな。中国でパンジャンホウ、パンジャンホウて言ったんです。般政甫。たぶんこういうのではなかったと思いますけど(紙に書いて示す)、こういうところで帰ってくるまではやってたということになるわけですねえ。

聞き手:兵舎があったのか般政甫ですね?

兵舎に作ってあったんだね。作ったんだね。三角形の畑の真ん中。見渡す限りザーと向こうまで畑ですから。もう周りにはもう部落が離れたところにあるわけですよ。そこのところに兵舎を作って我々はそこで生活をした。4月まで、あの訓練その兵舎の外で。いうかたちなんですね、

聞き手:その時、その般政甫にいたのは同年兵だけではなくて

だから古い兵隊も、1中隊全員ですから。2年兵、3年兵、4年兵までいました。

聞き手:結構な大所帯ですね。300人ぐらい人数ですか?

いやね、120名くらいもいないかな。100名くらいかな。それが1班、2班、3班と別れて、あともう1班は機関銃隊ですか。そんなふうに分かれて生活をするわけです。

初年兵いじめ

聞き手:なるほど、古い兵隊、やっぱり怖かったですか?

いや、怖いなんてもんじゃないですね。だからまあ神様ですから、3年兵、4年兵なんてのは神様と同じですから。行ってまもなく大きなショックを受けました。入隊してまもなく、移ってすぐだったんですけどけど、夜、朝必ず兵隊は点呼をとるわけです。人員の確認すると言う形で朝晩ですね。でその朝の点呼は営庭やるわけですね、全部揃って。週番士官ていうものに報告するわけです。班長さんが「第1班総員20名、事故1名、番号!」そして報告して全部、それが朝、毎日やるわけです。それが終わって、我々初年兵は駆け足でなくちゃダメなんです。もう歩いたり、ちょっとしていたら、見つかったらすぐこれですから(殴る格好をする)、駆けっこで帰ろうとしたら、藤原という衛生兵、2年兵なんですよ。これがナンパ出身だっていうことで。私の家に近いから私に好意をもってくれて、声かけてくれて、その人は星三つのこれあの2年兵ですよ。私、星一つですから。だから駆け足でいくこと出来ないわけでしょう。で仕方がないから足、歩調を合わせて、しゃべりながらおそらく4、5分でしょうね。兵舎に入るまでですから、歩いて帰ったんですよ。

それを見ていたのが4年兵の神様いたんですよ。この上等兵いうのは、これは中隊きっての粗暴で陰険で、もうね中隊きっての。顔はもう本当に見ただけ爬虫類のような目をしてね、声をかけられたことなかったんだけど。それがね、私を見てたんですね。その部屋の初年兵が迎えに来た。それでしかたなく私も行ったんですよね。「第1班遠藤、○○上等兵殿に用があってまいりました」。大きな声でね。そしたらあぐらかいて私は土間に立って、相手はあぐらかいて、「遠藤、お前何で呼ばれてきたかわかるか?」って、「わかりません、わからないであります」必ず「あります」付けないといけないからね。「わからないです」なんていったら、「ですー?」と言われるからね。「わからないであります」とこう言ったら、そうしたら「そうか、分からせてやるから」って言ったけね。物言わないで、スリッパ、そのスリッパも軍隊も物が不足していますから、その代わりに古い軍靴、底はこんなに皮が厚いでしょう。そして裏には鉄の鋲、見たことないでしょうね。20ぐらい打っているんでしょうかね。鉄の鋲がね。それをまあスリッパとして、ここの(手で示す)ところを切って、それをスリッパにして営内靴(エイナイカ)と言う名前で履いているんですよ。

それとって、私のところに「歯を食いしばれ」と言って、左のほほ(手で示す)を思い切りね(殴られた)。その辺まで吹っ飛んでいってね。小説の中には火花が散ったという話しがありますね、本当なんですよ、あれは。チカチカチカチカ(手で星の恰好をする)と星がね。それが白いですね。あれ、初めて経験しましたよね。起き上がれないんですよ。(ほほを触りながら)こっちは血が流れていてね。「立て―‼」と言われても起き上がれないんですよ。そうしたら初年兵が私の所へ来て、立ち上がらせてくれた。(手で示す)そうしたら「貴様、先ほど藤原衛生兵と」「貴様何年兵だ?」「初年兵であります」「藤原は何年兵だ?」「2年兵であります」「初年兵が古い兵隊と一緒になってへらへら歩いて帰って来るとは何事だ‼」と、もう1回こっちからべーんと。(反対側の顔を指してひっぱたかれた。)ほほから(両方のほほを手で触りながら)血が流れてね、立ち上がれないですよ。初年兵が二人来て起こしてくれたんです。

それで帰されたんですけれど、もう完全にこう目がふさがっちまって(手を目に当てて)見えなくなっちゃって。顔は赤黒く腫れあがっれ。夜、週番士官が回ってきて点呼を取るわけです。それで、一列に班ごとに並んで点呼を取るわけです。番号を言って、週番士官が一人ずつ顔を見て確認して、隣の部屋に行くわけですけど、私の所に停まって、名札を書いていますから(胸を指しながら)「遠藤、それはどうしたんだ?」と聞かれたのですが、まさか殴られたと言われるないです。「はい。転んでケガをしました」と言うと、ジーと見て「そうか、気をつけろ」と言って行ってしまうわけです。もうわかってるわけですよね。古い兵隊にぶん殴られたこと。それが一番最初の強烈な思い出ですね。

そして営内生活がそんなふうにして、いっぱいあるんです、もう本当に。親が見たならば、ショックで死んでしまうでしょうね。班内の生活、それは奴隷ですね、完全に自分、しかも1週間ぐらいは保っていたかもしれないけども、1週間、2週間と過ぎるに従って、自分が無くなってしまうんですね。言われた通りに動く操り人形と同じようになるわけですね。右向け右!左向け!歩け!止まれ!一言も自分の意志を相手に伝えるということはもう無い生活なんです。完全に、野間宏の書いた真空地帯がありますね。映画にもなりました。まさにあの状態です。それから五味川純平の。なんでした?「人間の条件」あれの同じです。もう毎日が夜、点呼終わって寝る前にお説教。今日のお前たちの態度は良くないってことになって、今日はこういう失敗をしたがあった、部屋ん中で。棚のところちょっとこうやって少しでもほこりが残っていれば、全員「貴様らたるんでる」(ほっぺたを張る仕草をしながら)まさに真空地帯です。人間というものは存在しないです。生き物は存在しない。

聞き手:こう自分のこう意思を示す言葉を一言も発しないっていうのはなかなか

だから、もう本当に動物と同じ。

聞き手:やっぱりこう、なかなかそういう状況になると自分の意思で行動するって気力がなくなっちゃう?

無いですね。気力とかってのは一切ないですね。言われた通りに右向けと言われれば右、5時間でも10時間でも。受けるだけの態度、脳の働き。ですね。だから能動的な脳の働き全然ないんですよ。ただ受ける情報や信号を受けるだけ。それだけの人間。

聞き手:たまにその同年兵だけになると、何か○○○がいない時、

うんいない時には、あいつ帰ったならば、どこに隠れていようと日本中探します。顔をやられたの、命があって内地に帰ってならば、どこにいたって探し出して復讐してくれると、暫く思っていましたよ。それぐらいでね。あとはもう古い兵隊がどこどこから入ってきたとか。軍隊の初年兵時代、特に1期検閲の終わる前まではそうでしたね。

出征風景

聞き手:仙台から送りだされて。近所の方に出征のご挨拶とかしてっていう感じだと思う。身の回りには在郷軍人と一旦帰ってきている方とかもいました?

なんぼかいました。私の行ったのは19年でしょう。だからもう戦争、あのまあ終戦ですから。華々しい送り迎えが無かったです。でも部落中の者が送って途中までね。500mぐらいとこに橋があるんだ。ここの所まで送ってきてね。以前なら私の家ずっと向こうの4キロばかりのそこから白石まで私の兄たちなんかの入営の時、部落民とか学校の生徒とか。あのシルシ(白石?)の所まで送ってきたんですけど。

聞き手:ずいぶん長くついてきてくれるんですね。

私の兄2人とも同じだったですね。特に最初の兄の場合はそうだったんですね。私たちの場合は、もう戦争末期ですから、もう本当に形だけで送られるという形でしたね。

聞き手:じゃあ、お兄さんの頃はもう絹で作ったのぼりとかをこう立ててやるような?

一番最初の時にはあの吹流し、あの長い幟ね。あれ親戚だとか、何々会からおそらく十本ぐらいもらったでしょうかね。

聞き手:そんなにもらうんですか

毎日入営するまでね。あれ、一ヶ月ぐらい前なんでしょうね、あのころは。赤紙来るのは。それまで毎日、家では私たちはその10本を竿にこう立ててたんですよ。(竿に立てる格好をする)どこの家もそうだったんだけど。

聞き手:じゃあ、召集された息子さんがいる家っていうのはもうすぐわかるんですね。

このうちだということで、みなわかるわけです。そして行く時にそれこそ本当に在郷軍人会から小学校から全部、送りという形になったんですね。

聞き手:いつ頃からその地味というか、それが徐々にこうそういうのが、無くなった?

だんだんと無くなっていったんじゃないですか。だって、もうどんどん召集されるわけですから。それは私たちぐらいには末期状態ですから、本当の形だけ。ああいう形でしたね。

聞き手:やはりこう戦況が悪いっていうことは、もうひしひしと感じながらの出征でした?

でもね、私たちは軍国少年で育ってきたわけでしょう。小学校一年生の時から日本の国は特別の国だと。民族もほかの劣等民族で違うんだということで、遊びなんかもう小学生時代から演習ごっこでしょう。兵隊、戦争ごっこで育ってきたわけですから。だから軍隊に対してまあ、特別の。いい体験というか貴重な体験、苦い体験っていうか。次の年の5月に帰ってきたんですね。

第1のショック ―刺突訓練―

その他、ショックを受けたのは。特にショック受けたのは4つ、5つくらいあるんです。一つは2週間ぐらい過ぎた時かな、第1のショック。夜、初年兵だけ。外に並べさせられて、執銃帯剣でと言われ鉄砲と剣だけを、もちろん巻き脚絆巻いて、そして後ろの畑、300m向こうに木があって柳の木。山西省北支あの辺あたりは木がないんですよ。ヒョロヒョロと柳の木、その一本のところにあの中国人が30、40歳ぐらいの男子ですね、縛られていたんですよ。その時に、そこで何をするかというと、その戦争、人殺しの練習の一つなんでしょう。剣で突くの。生きている人間を、一人ずつやらせたんですよね。あれはショックでしたね。

夜、お月さんが煌々としている晩でしたけど。その中国人から約10mぐらいに一人ずつね、伏せをさせられて、それで着剣させられて(剣を着ける恰好をする)、そして「突撃!」と(命令され)半身起こして、号令を待つわけです。そして「突っ込め!」て(命じられて)そこから立ち上がって行ってそこまで行ってやるわけですね。それ一人ずつやらさせた。一番目のあれなんかは「突っ込め!」て言われても、「ヤー」と言ってそこで立ち止まって震えていましたね。だから教官に怒られてね。「なんだ!やり直し!」と言われていましたね。突きましたけれど、おっかないからこれくらい(両手で10㎝位を示す)しか刺さらなかったでしょうね。

血が流れるでしょう。私は一班だから、一班、二班、三班の順で、一班の七番目か六番目だと思いますが、最初じゃないからいいんだが。私もやりました。ったですよね。「突っ込め!」と言われ、「ヤー」と大きい声を張り上げていくわけですよ。そして刺して、私もこれくらい刺したか刺さないかくらいです。(両手で10㎝位を示す)でも、やり直しさせるのは無くて良かったけどね。

それもおまけがあるんですよ。教官が終わってから、首はこうぐたーっとなっていますよね。それを「俺が首切ってやるから見てろ」て言って、刀を抜いて首を切ったんですね。(刀で切る格好する)ところが、腕前が悪いのか刀が鈍らだったのか。半分ぐらいしか切れないんですよね。2回目まで「エイ―」やったけど、まだ切れない。それから、なたで木を切るようにして「エイ、エイ」とやって首を落とした。おまけは次の日、朝演習に出かける時に、衛門出る所に小さい立哨用の小屋があって、その上に生首があるんですよ。それを見てってね。夕方演習から帰ってきて、そこまだあるんですよ。それが三日くらい続きましたね。これにはもうね。これが第1のショック。

第2のショック ―徴発(略奪)―

第二のショックはお正月の前だったけど。外にあの日30名ぐらいだったかな。馬車一台でこれから徴発に行ってくるということですね。徴発というのは物を強制的に取り上げてくることでしょう。何かと言うと正月用の食料、ご馳走を徴発に行くわけです。1,000mくらい向こう、1,000m じゃない2,000mくらいに川、あまり大きくないんですけど、水も余り流れてないんですけど、そこん所の川向かいに山があって部落があるんです。目で見ると、かすかに見えるぐらいなんですよね。そこのところの部落に行って徴発をするということで行ったんですね。

そしたら川を渡ったあたりから、向こうの山、部落の者はわかったわけだから、全部山に逃げていくわけです。100人、105人いたかも老いも若きも男も女も子供も全部逃げていくわけです。あー行った、逃げた逃げたと古い兵隊なんかいつものことだから、私らは初めての経験だから。そしてそこで部落に入ったが人っ子一人いないんですよ。老婆が2、3人いたかな?そして家を1軒1軒、扉を壊してなんかして、結果的に豚。5、6頭ぐらいかな。それから鶏、足を開いて何十羽いたかわからないけど、50、60羽、100羽ぐらいでしょうかね。あとその他野菜のようなもの、蓄えていた物をみんな探し出して、馬車いっぱい満載して帰ってきましたね。

やあー、これが日本軍が、私たちが憧れていた日本の軍隊というのはこういうのかと改めてショックを受けましたね。それから3つ目のショック、今のはあの略奪ですね。徴発というのは命令して取ってくる、相手に伝えてからで、略奪ていうのどうでしょうね。まあ貰える、誰もいないところからも皆もってくるの略奪でしょうね。だから徴発というのはいい言葉なんですよね、軍隊用語で。実際略奪ですね。そんなことやったんですね。

第3のショック ―戦闘―

それから3つ目があの初めて大きな戦闘、大体2月ごろです。だから(軍隊に)入って3ヶ月ぐらいしか経ってないわけですね。夜2時、いや10時頃私たちの中隊、やっぱり40名ぐらいいましたかね。夜10時ごろ歩いて3時間4時間ぐらいを奥地に入ったな。それがどこだか分かんないんですよね。そこん所に行って朝まで待機。ぼろ屋の中に入って朝まで待機して、明け方、明るくなるちょっと前に行って、散開していたわけですよね。そしたら向こうの山、そこに蔵王山ありますけど、そういう向こうに1,000m、2,000m位ありましたかね、向こうから道路、畑の中に道路があって(手で道路の恰好をする)、その道路から八路軍、共産軍ですね。それが来て、こっちの右側、こっちが攻めているので、中国の仏教の聖地である五台山、そこに移動するのが。情報として分かったでしょうね。そこでそれを待ち伏せしたわけです。で私たち30名か40名か。明るくなるまで腹這いして待っていたんですよね。

そしたら本当に山から下りてきたんですよ。後から言うとなんか200とか250名ぐらいいたというんだけど、そして大隊が5、600名位ぐらい囲んで待っていたんですよ。その中で私たちも一員だった。そして私の目の前通り過ぎるころから始まったんですね。ダダダと、まず重機関銃。向こうからもそれからもう戦闘、30分位は八路軍も応戦していましたね。その次に逃げ始まったんですよ八路軍は。今度はそれを追撃するわけですよ。朝から始まって、午後飯も食わないで、追いかけて後ろから鉄砲撃ちながら追撃するんですよ。150から200人くらいが一斉に逃げるわけですから、それを追いかけたんですから。3時頃までですかね。

あの蔵王山の中腹ぐらい辺りまで追いかけて行って、後は逃げられてしまって帰ってきたんですが、その時、あのこれはね私たちは戦争ごっこして育ったんだけども、戦争ってのはこんなに面白いんだって。やったんですね。もう戦をすれば日本が強いんだから、みんなやっつけるの当たり前だっていうことで育ってきたのは、現実にそうなったんですからね。

ところが、夕方暗くなったころ山から降りてきて、私達が行ったところを戻ってきた時に、八路軍の死体、死死屍累々と。100人以上の敵を殺したと言うことを、後から聞いたんだけど、あの帰ってくる薄暗い中に累々とあっち二人、こっち一人とうつ伏せになり、あっち向いたりこっち向いたり。しかもそれらが全部素っ裸、つまり衣服は剝ぎ取られ、帽子も靴もみんな死体は素っ裸、全部。

なんでかっていうとこれは聞いたら、山西省のあのへんの辺りの農家というのは、中国でも今もそうなんだそうだけど、一番貧しいところの地帯だったんです。だから中国人なんては一年中百姓ですよ。なんか、もう一年中同じものを着て、薄汚れた。もちろん風呂なんて無いわけですから。だからほんと貧乏ですから、着物、ズボン一枚でも貴重なものなんですね。だから我々日本軍が山の上に押し上げて誰もいなくなった時に、近く部落から出てきて剥ぎ取ってもっていちゃたわけです。だから全部裸なわけです。

だからそこの所を帰って来る時ね、もう戦争というのは、(かっこよいと思っていた)戦争は逆にこういうものかと。汚いのを通り越していましたね。そして3、4時間かかって代県に戻ってきたんですね。それが一回目、初めての戦争でした。だから殺すことには無常観を感じましたね。

1945年5月 初年兵が初年兵教育にあたる

そしてあとは、初年兵が5月頃入ってきたんです。初年兵が入ってくるのが本当は1年に一回なんだけども、山西省あたりは南方の方にあの人員を引っ張られて少なくなってたんでしょうね。そして、根こそぎ動員の時代なんでしょう。初年兵が入って来たんですね、福島、ほとんど福島の人。そして半分は学徒、早稲田だの東大だの半分学生でしたね。あるいは専門学校。それが初年兵として入ってきて、私たちの班には11名だか12名が入ってきて、そこで今度私がですね、教育機関に、一期検閲といったら、教育そのものは教官が一人ね。そしてその人が1班2班3班あるわけですから。そこに11、12人ずつ配属されるわけで、班ごとに班長、助教。片っ方は教官、下士官が助教と言って教官の命令を受けて指導する。そしてその助教の下に助手っていうのがいるんです。はい、これは下士官でなくて、本当は2年兵、3年兵で成績優秀なものが当たるんですよ。そうして班内で、ぶん殴ったり目を光らせているのがそれなんですね。その助手に私、初年兵なんですよ、まだ半年もですからね。初年兵が初年兵を教育することになった私。

小銃班に私、それから軽機関銃班はこれがやっぱり同じ初年兵の中から。私と同じ遠藤という名前だったけど、3班が擲弾筒で。3班は擲弾筒中心に戦争するのを毎日演習するわけです。機関銃班は機関銃を中心にして戦争する。小銃班はただの鉄砲。これを中心にしてやる。私は小銃班なんですよ。それを言いつかったのが5月からですね。そうですね。そして、6月7月ごろまで行った時に。本当はだいたい4ヶ月で終わるんだけど。7月になった頃でしたね。

1945(昭和20)年7月 撤収戦 -班長の戦死-

やっぱり兵隊が足りなくなったのかな。私は代県という大きな街ね、そこのところから40キロぐらいむこうにすこし小さな町繁峙という、あの繁盛するの繁、お寺の寺(正しくは峙)。繁峙という地図にも乗っていますけども、そこのところに日本軍が100名から200名ぐらい駐屯していたんですね。昭和12年頃からずっと。ところがそこんところを、支えきれなくなったんですよね。

八路軍の勢力が強くなるんで、ある時なんか町全体が全滅させられたこともありますからね。そこから引き揚げるていうことになったんですね。そして荷物を代県まで、この繁峙から運搬するその警備に私たち13名が回されたんです。この繁峙に泊まって、朝馬車20台ぐらいに荷物を積んで、大規模に持ってくる途中で大体お昼になるんですよ。途中馬車だから、中間でここまで来るんですね。(手で半分を示す)こっちの代県からやっぱり、警備をしながら空になった馬車を引いて、ここで交換してこう帰れるんですね。

それをやってた2日3日目辺りですかね。ここで飯を食って、そして空の馬車を受け取って帰っていく。そうしたら繁峙から1時間ぐらい手前のところに来たらば、3、4軒の部落があるんです。道路から100mぐらい行ったところに、そこのところから桶に水を入れて、住民が担いできたんですよね。これは7月ですから夏、もう32、33度以上でしょう。あの中国山西省は。だから暑いからご苦労さんって意味で、喉をうるおせと、ですよ。そこに持ってきて、ご苦労さんだから飲めということだったでしょう。我々はそれに引っかかったわけですね。そしたらその住民が言うには、右側500mの下のところに畑があるんですが、やはり10軒くらいの部落があるんですよ。そこのところにパーロが、パーロいうのは八路ですね。共産軍ですね。50名ぐらい入ってると教えたんですよ。だから我々の方は50人ぐらいだったら、我々が警備しているのは3班だったから30名くらいだったんです。

警備している30人がいたら、なに共産軍の八路軍なんて100人、200人ぐらいでも大丈夫だと言うことで、指揮をしていた中尉ですかね将校が一人、それが作戦を立てて、そしてやっちまおうと言うことで、我々一班は道路のところで待ってると。ここで横になって待ってる13名が。後の2分隊、3分隊は部落の後ろから行って追い出すと。そうするとこっちに逃げてくるはずだと。我々のところに来るから挟み撃ちにしよう、そういう作戦で始まったんですね。

我々銃を構えて待ってるんですよね。こっちは全部あの高粱畑なんですよ。高粱ていうのは夏、7月ですから2mぐらいで高いですからね。(手で示す)それが畑にパァー広がっていて。そこのところを行って、向こう行ったんでしょう。そしたら始まったんですね。パパパーンと、我々こっちにいて、あ、始まった始まったぞって。本当に逃げてきたんですよ、

我々の正面の方に。みたら50名どころでないですよね。後から聞いたら150名ぐらいだったそうです。それがもくもくもくもく我々の方に来るですよね。(手で恰好をする)最初は7、800mぐらい手前で、「来た!来た!来た!」でも「まだ撃てない。まだ撃ていない」(銃を構える格好をする)300mあたりまで。こっちは13名で向こうは羊の大群ぐらいでしょう。

その後ろに日本の軍隊が追ってきているんだけど、それが鉄砲どんどん撃ちながら我々の方にくるんですよ。やがて200mになり、150mになり、100mくらいになって、300mから撃ったら、なんぼ撃っても当たらないんですよ。一人も当たらないんですよ。

そしてついに50mぐらいになったら、一人一人の顔が識別できるぐらいまでになったんですよ。ほんでどうしようかなとなったんですね。で私はあの班長が分隊長ですから、私が初年兵係務めていた関係上、その13名は7名か8名が初年兵だったんですよ。3、4名は古年兵だけど。私があの分隊長の補佐役みたいになって一番後ろに付いてたわけですから。そして「分隊長!分隊長!後ろに下がったほうがいいであります」て進言したんです。

分隊長も敵が50mぐらいだから「よし!一番左から左の者から一名ずつ下がれ!」と言ってですね。弾がビューンビューン来るんですよ。で左の端私なんですよね。だから私が、先頭になって。そうですねパーッと4、5mぐらい走って、あの臥せして、それでまたパーッ(走って)と臥せして、そして100mぐらい下がってきて、高粱畑のところまで下がって、そこに後からくるの待ってたんですよね。

次々とやっぱりパーッ走って、4、5m走って臥せて引いてくるんですよ。そして13名のうち9名まで来たんです。後残った4名はついに来なかったんです。で待っても来ないから、もう今まで居たところに八路軍がもう全部来ているわけですから、我々はもう逃げるほかないわけです。だからあの本隊が通ったところ高粱畑を通って本隊がいるところ、こっちそこに来て合流したんですね。その頃はもう全部八路軍は逃げていなかったんですよ。

その時なんですね。高粱畑の中を私が先頭に駆け逃げて来たとき、後頭部に鉄帽をかぶっているところに、「ガーン」と「あー」と思ったけど、何も感じないから。ところが夜帰ってから見ると鉄帽ここのところに穴というか、引っ込んでいてね、こういうふうに引っ込んでいました。(手で示す)これは命拾いですね。ここのところに帰ってきて、ホッと皆したんです。ところが指揮官中尉、将校ですがこれが顔が真っ青になりながら。あれは班長の名前何だったかな?「何とか班長!どうした?」「第1分隊集まれ!」て言ってね。「班長どうした?」と言われても我々もわからいわけですよ。

そうしたら怒ってね。「貴様ら!班長を置いて逃げるとは何事だ!ぶった切るぞ!」と(刀を抜いた格好をする)。もう興奮してましたからね。これは○○りましたね。「手分けして探してこい!」って言われて、探して元居たところね。そしたら燕麦、麦なんですよね。人間が食べる麦じゃないんだけど、高さこのくらいですか。(手で示す)

そこのところに麦畑が続いているところの中に、逃げてくる途中にその班長が倒れているのが見つかりました。お尻のところに2発。それから背中に1発、うつ伏せになって死んでましたね。で、そのあの後に2人目、3人目、4人目、その中にあの私が殴られるきっかけだった桜井という衛生兵、上等兵それも死んでました。初年兵2人と班長、それから桜井上等兵が4人亡くなりましたね。死にましたね。ほかの班は死んだり、ケガしなかったけど。

夜、今度は繁峙の兵舎の営庭に薪をこういっぱい積んで、その上に2人ずつこう載せて(手で格好する)、そして火をつけて焼いたんですが、真っ暗闇の中に炎、焼けていくのみんな周りで見送るわけですけど、印象的ですね。本当になんて言ったらいいんでしょうかね?

それが、死んだ4人っていうのは終戦、1ヶ月後20日でしょう。それが7月の末だから、もう本当に1ヶ月もたたないくらいの時に戦死。しかもその時の私たちの班長、本当は事務室で事務を執っていた伍長で下士官なんだけど、それがこれも神様のいたずらかどうか?

俺もたまに事務室だけでなく、連れてってけろやと。それを自分から強烈に望んでね。そして分隊長になって行ったんですよ。それまで1回だって戦闘だとか、それはそういうところに出たことない、事務ばっかりやってたのが。そしてその1回の事務からやめた戦闘で死んでしまう。これもやっぱり運命なんでしょうね。本当にかわいそうでした。それから、輸送3、4回ぐらい続けてやって、あと帰ってきたんです。それからあと巡り歩いたり、戦闘やったりして。

終戦

分遣隊、各中隊から遠いところ1キロ2キロ先のところに少ないので15、16人、多いので30人かな。鉄条網で囲ってそこのところに警備をしていたわけですよ。それは分遣隊と言うんですね。そこのところに立ち寄って、お昼のご飯を食べた時だと思いますね。その分遣隊が無線で連絡とってるいるわけですから、わかったんでしょう。あの終戦だと。戦が終わったんだ。負けたんだというのが、全然わからないんですよ。あの段階で。とにかく戦が終わったんだと。それを聞いた時、私は嬉しかったですね。

負けて泣いたりなんだするというが、もうこれで死なないで帰れると思ったので、ものすごく嬉しくてね。欣喜雀躍(きんきじゃくやく:小躍りするほど喜ぶ)ていうのはあれなんだろうと思いますね。そしてあと帰ってきて、そして翌年の4月まで同じような生活をしてたんですよ。でも負けたんだから、本当にもう鉄砲だとか、機関銃とか剣とか取り上げられるはずでしょう。そんな武装解除もう無しにね。

次の年まで、帰ってくるまで。なぜかというと八路軍、私たちの山西省の敵は。八路軍と蒋介石の国民軍は犬猿の仲ですからね。まあ、お互い内戦やっているわけですから。その八路軍、だから我々の武器がなくなったら、即、八路軍が入ってきて、それでもうあれや、もう占領するわけですから。で蒋介石の国民軍からは武装はそのままで、そして今までと同じように八路軍に対して警備をしてくれとこういう状態だったんですよ。あの山西省というのは。

だから次の年にまた同じ生活。ただ、もう兵隊が終わった軍隊は終わったのだから緊張感だとか、そういうのはもちろん無くなりましたね。戦争はもうなくなったということで。昼間は野球やったり。それからそれまで貧しい食事だったんだけども、もう毎日ごちそう出てきたりね。そんなにして帰ってきたんですね。

いっぱいその他にはありますけれども、とにかく慙愧に至りですね。なんで日本軍がこんなことするんだろうと。そしてもう二度と戦争なんかには。ということで、何かに読んだ記憶ありますね。「歴戦の者の中に臆病者はいるが、歴戦の者の中に勇者はいない。」と、読んだことありますが、まさにその通りね。歴戦だから戦を経験した者は、あの臆病者がいる。つまりもう二度と戦争したくないと。そして歴戦の者の中に勇者はいない。あのもう一回戦争すると言うものは居ないと言う言葉がありますけど、まさにそうだなー感じしますね。

そしてもう一つは、中国の人々に対して本当に日本軍は悪いことをした。だから今問題になっている慰安婦の問題と、これは韓国。中国あの南京。30万人殺したいうことに問題になってますよね。30万人はどうかと思うけども。それに近いものは殺したと思って間違いないと思いますよ。私の経験が、やっぱり○○(音飛び)かもしれないけど、中国人本当○○(音飛び)にしか考えてなかったですからね。「ちゃんころちゃんころ」っていうですね、本当にけだものには○○だないけれども、何をしてもかまわないんだと言うことで略奪、殺し、それから強姦。こんなのはもうやったって、なんでしょうか罪の意識が無いと言うのが日本軍だったんですね。まあいろんな本読んでもそうなんですけども、だから南京陥落時に30万人殺したという、まさにそれほどないけども、ほかの本読んでみても、とにかく殺したのは間違いないと思いますね。

あと慰安婦、私に2回ぐらい見ました。初年兵だから、まさに慰安婦の相手にはなるはずがありませんから。ただそういう所に、住んでるところに古年兵に連れられ行ってみました。全部韓国人でしたね。それに対する日本軍のあの態度、取り扱いなんか見れば、まさに慰安婦のあの通りだと思いますよ。今の自民党は大騒ぎしているけれど。あの雰囲気。はい、考えると間違いないと思いますね。

占領の実態

私たち、駐屯した軍隊でしょう。大きな作戦で軍隊と軍隊が衝突しあって戦争しあうというような大きな戦争はないわけです。昭和12、3年ごろに、日本の軍隊が北支、北支那、山西省、あそこからも入って行ったわけでしょう。それが(昭和)12年ですから、一応平定した。終戦まで黄河の東半分は日本の占領地域になって、それから警備してずっといたのが、駐屯軍ですから、我々は行く前はすべて平和な、日本軍に協力する、そういう所だと思っていた。ほんと点と線だけ、街、道路、鉄道の線路、街。点と線だけ。(手で示す)

聞き手:もう一歩離れるともう八路軍の勢力圏で?

そうです、兵舎から一人で出ると言うことは絶対ない。行く途中10名、20名で隊列を組んでいく場合でも、向こうの遠い所からパンパンパン(銃を撃って)やって来るんですよ。だから一人で営庭の門から外に出ることはない。そして兵舎の周りの村、4つ5つでしょうね。その村だけが協力する姿勢。無理やりですけれどね村長が時々来てだとか、村長が引っ張られてきてとか。それだけで、あともう全部共産軍の中に部落民が入っている。だから1歩出れば八路軍ですから、そういう状態。それを知らないで、もう平和な、日本人が中心になって楽しい平和な国になっているんだろうと思ったら。

聞き手:もう勢力圏だから

一応、半分ここのところは日本の占領地域だということですが。占領した地域は地域ですが、本当に日本軍が駐屯しているその街だけであって、それは周りのいくつかの村だけが何とか協力する形を見せるけれど、あとは全部ダメです。さっき言ったようにちょっと離れた1000m離れた部落の方に行くと全部逃げるんです。日本軍が来たということで。そこで今度は日本軍はやりたい放題。部落に入ると皆居ないんです。そこで今度お昼食べることになったんです。豚、ニワトリ、卵そこらから取って来て、飯ごうで飯を炊いて、それを御馳走で食うわけ。私の班がある時ですね、豚も何も見つけらないんですよ。そしたら牛がいたの、牛。古い兵隊、あの牛を俺たちの班で食べようと牛を殺したんですよ。班、13、14名でしょう、それが牛1頭・・・。(苦笑いする)

古い兵隊に教わったこと。ニワトリはいっぱいいますから、放し飼いですから。我々、新しい兵隊はニワトリなんか掴めないですよね。逃げますから。「お前たちダメだ、鶏捕まえる方法教えるから」と言って、なんだと思ったら長い竿持ってくるんですよ。鶏のいるところ、足の部分を横に払うわけです。そうしたら5、6羽が足折れて、動けなくなって。こういう風にやるんだって。それから料理の仕方。私いまでも覚えていますよ、肉屋さんよりも上手にできますよ。それも、いちいち毛をむしったりしないで皮を剥ぐんですよ。剝ぎ方もあるんです。肩の肉の所は降ろしてとかね、手順があるんです。家に帰って来てからも、何回もやりましたよ。

あの時なんかね私、白石の中学校に勤めてたことがあったんです。その時同年兵が、白石の町の中で、家でニワトリ飼っていると。まだ小さいんだけどオスのニワトリね。それ全部殺して、食っていいんだと。いうことでもってくるから、学年で食わねぇかっていうことで。放課後、生徒全部帰ってからね、10羽くらい持ってきた。こんな小っちゃいの。そいつを料理することになり、誰も出来ないんです。私が(笑)。悪いことを教えられたことそのまま。殺すのは切るんじゃなくて、首に脚をかけて引き抜くんですよね。で、皮をむくんですよ。そして私は10羽ぐらいだったが、遠藤さんは上手だ 、肉屋さんになってもいいななんて褒ほめられながら、まさか豚や牛はやれないけれど、そういう野蛮な生活でしたね。

張り切った班長

聞き手:時期としては、ショックを受けたと言うのは、順番としては、この時系列で? その一つ一つのエピソードの前後関係っていうのは?その並びの順序は?

今言った順序でお話ししました。中国に行ったのは12月のはじめ、そしてだいたい2週間後あたり、一人ずつ刺突、殺す、突き刺しをさせる。それをさせられたのが2週間後の夜でした。そしてお正月の前、だから12月25、26日ごろだったと思いますね。それで向こうの部落に行って略奪、そして豚5、6頭、鶏ナン十羽、野菜を山のように積んで略奪。これもお正月の前でした。

そして2月、中頃かな、はじめての八路軍と大きな戦争。これが2月でした。そしてあと、お話しなかったけど、いくらもあるんです。そして最後のあの、あ、もう一つありましたね。ある部落に行った時に、3月ごろかな、逃げて行って全部いないんです。そこで指揮する人が「1人でもいいから探してこい」って言われた。そして、2人、3人組になって、部落の外を探しに行ったんです。

私、班長に連れられて、「遠藤、○○○」で裏の畑に行ったんですね。黄土地帯ですから、地面がこういう風に深くてね(手で形を示す)。一つのところに6、70くらいの男、老人が隠れていたんです。ボロボロの着物着て、白い帽子かぶって。それを見つけて、「遠藤、いたいた」と(大声で)言ってそこに行って、私んとこの班長、銃をこっちに持ってろって、忘れられない、下士官候補で下士官になったばかりの年だったらしい。だからもう最大にはりきっていた。私たちの班長はね。だから「遠藤、俺はまだ人を殺したことない。これからやるからから見てろな」、剣を抜いて、そばに寄って行って、胸の所に突き刺す。そしたら老人がこうやって(両手を合わせて拝む姿勢)○○○式で「大人アイヤアイヤ」とやっていたが、ものを言わずに、にやっと笑って、私に班長がね。そして胸に突き刺したんですよねえ。(悲しそうな表情をする)唇から血を垂らして、胸から血を出して、痙攣起こして亡くなりましたね。あれは印象に残りましたね。終戦直後、中国側に報告したらまさに戦犯(とされたのは)間違いなかったでしょうね。これは誰にも言った事なかったけれど。そして7月、7月に馬車を輸送するのを警備していた。そして、鉄砲の弾が鉄兜に当たって。(手で示す)あれも運命だと思うんですよ。

例えばどれぐらい離れたところで撃ったかもしないけれど、八路軍の銃口がもし1mmでも下、ここから離れれば離れるほど差が大きく、こっからこの辺に当たるわけでしょう。(手で示す)あれは横にこうずれていて、当たらなかった。あれも運命だなーと、つくづく思うんです。だから時々、家の者に俺は今まで死神が直そばまで来たことが3回ある。いずれもその死神が除けていったと言うんですよ。その一つがこれなんですよ。

3年前の大震災の時、東松島ですね。大きな海水浴場、あそこの所に行ってたんですよ。大きな堤防に立って、海を見ながら写真撮りながら、「1回は津波というもの見たいものだな」と言った翌日、大津波で海水浴場の浜辺で新聞によると200人が埋まっていた。それが私が行った次の日なんですよ。時間帯も同じ。

だから死神がそこまで来て、去っていった。それがもう1回あるんですよ。我が家の子どもたちには「おじいちゃんは絶対に死なないんだぞ、死神が来ても皆よけていくんだぞ」と話していた。そんなこともありましたね。

聞き手:ちなみに生年月日はいつですか?

1925年、大正14年2月7日。いま、89歳。あと4ヶ月くらいで2月ですから90歳ですね。

食糧補給と保安隊

聞き手:いきなりその敗戦後の話をちょっとお聞きしてしまうんですけれど、その敗戦後。あの昭和21年の4月まで、まあ、八路軍とまあにらみ合いをしていることには変わらなかったんですよね?

変わらないです。だから時々やっぱり部落を回って来ましたね。以前のように戦う気はないから、八路軍が出てきたら、まあ逃げようっていうことですよね。

聞き手:その敗戦後のその八路軍との戦闘というものは?

無かったです。1回も無かったですね。だから八路軍も別な方に力を注いでいたんじゃないですか。そしてあとやがては内戦でね。八路軍の世界になりましたけど。俺たちが帰って来るまで1回もありませんでした。

聞き手:その間、補給というのは元からなかったですか?

補給、補給物資のですね。無かったですね。山西省北支ですか、そのへんのところの帰ってくる途中、そこのところに泊まったら見たんだけど、倉庫が何十何百もあって、その中にいっぱい食料が詰まっていて、そこのところから配給、配布になっていたんですね、北支駐屯軍には。だから物資食糧はあったんですね。

聞き手:配給自体は、その戦争が終わる前も配給は定期的に行なわれたいたということですか?

多分あったと思います。だからさっきちょっとお話した分遣隊を出していたわけですよ。我々1中隊の般政甫の1中隊から分遣隊を2つ出している。一つは、鉱山で有名な山がこっちに、玉門関という有名な、歴史的に有名な所がありますね。そこの所に一つ分遣隊出してるんです。そこの所に食糧運搬、馬車で行くんだけれど。もちろん30人ぐらいで警備して。しかも夜運搬して。食料を2回か3回か持っていきましたよ。4時間5時間もかかって。だから食糧の補給はそうきつくはなかったんじゃないですか。山西省では。

聞き手:それは戦争が終わってその国民党軍の支配下におかれたんですか?

そういうことになりますね。その前に私たちは。北支の配置になっていた頃は各中隊に、平均に、保安隊というのがいるんですよ。政府軍の支配下、形だけは。だけど保安隊と言うのは日本軍に協力する軍隊。私たちの中隊が120人くらい、それに対して(保安隊は)40、50人くらいでしょうかね。

兵舎の中でなくて、近くの部落そこんとこに居を構えていて、戦闘に出かける時にはそこから、旧式の鉄砲持って、私たちも一緒に。だからその保安隊が今度、国民政府軍の指揮下に入ると。我々はその指揮下に入るような形はね。だけども以前と同じでしたけどね。我々に対してはペコペコしていましたけれどね。保安隊という名前で、我々は「ポアンテイ」「ポアンテイ」って。保安と言うのは、保険の保に安らかにの安で隊。(宙に字を書いて示す)

だから中国にすると「ポアンテイさん」とよく言ったんですけれど。形は同じだけど実際は捕虜の身分ですからね。でそれを管理するのが保安隊という形になったんですけども。でも以前と同じでした。

聞き手:配給自体はその敗戦後の配給は国民党軍なのか、それとも日本軍側から送られてきたのですか?

日本軍ですね。後から読んだ本、文献なんかで読むと、北支あたりは上の方は違うと思うけれど、具体的に動くあたりでは、日本軍が主導してやっていたらしいですよ。でももう、全て中国軍の指図でやったんだろうと思うけれどね

聞き手:その物資が潤沢ではないにしろ、それなりに補給が来てたんであれば、その徴発っていうのはどういう状況で行われていたんですか?

あの一番最初にショックを受けたという、川向こうの豚とかなんとか、あんなのは本当はやる必要ないんです。と思うんです。だけどお正月だからそのご馳走的なそういう意味だと思うんですよ。

聞き手:じゃあ、その日常的にと言うよりは、そういうふうにこう確実に物が取れる時期に。やってた感じですね?

そうなんですね。あとお金。お金を払って、そして近くの部落を通して豚肉、鶏、それを買いに行ったんですね。敵地区に行けばもうだめだけども、日本軍の言うことを聞く近くの部落、後は保安隊を通して、そして豚肉、だから私たち毎日お汁に豚肉はしょっちゅう付きましたね。入隊した時から。だからお金を払って買っていたということになるわけですね。

聞き手:ただ、お金を払わずに、それがだから友好的でない地区で、要はそういう取引もできないし、まあそもそも敵対してるに近いところだからやってしまえというような感じなんですかね?

もう敵地区に行けば、何をしたって構わない。良く中国側で言うんだけれど、三光作戦というのは三つの光、殺す、強姦する、焼く、これが三つの三光と言ったんですね。日本の悪名高い。それをやったのが日本軍だって、中国で大々的に宣伝したのがそれなんですね。だけど日本軍に協力する、形だけでも協力する所では絶対にしないですね。でも協力しないところに行くともう徹底的に破壊した。こんなことをしていいのかと思うことやってきたんですねー。

そしてあの地区、山西省と言われた私が行ったところなんか奥の方ですけど、中国で今でも一番貧乏な地区らしいですね。新聞にありまして、7、8年ぐらい前かな、朝日に載ったんですよ。中国のある高官が山西省に行って、その調査をしたことがあります。調査をした。

そしたら山西省の1人平均1年間の収入の1人平均が、上の方、北京、西安そっちの方の1年間の平均の1/30だということでびっくりしたっていうのが7、8年前ですか、新聞に載ったのが。それでびっくりして、山西省は(今でも他に比べて)もっともっと下と言うことで載っていましたが。

本当にね、農民はだいたいあの時で代県は、そんな大きな街でありながら電気がまだ無いんですよ。で、我々も1年半全然電気のないところで生活してきたんですよ。普通の農民の家に行くと何にもないです。ほんとに何もないです。自分の着ているものと寝る場所と、それから他に部屋がなくて空っぽで、土間に、出入り口の脇に竈。竈といってもどの家もこんな大きな鍋なんです。(手で大きさを示す)これでご飯煮たり、焼いたりするんですよ。それがあの山の中でですから、どういう風にしてようやく手に入れたんだかわかんないけど、それ(竈)なんかまで(日本軍は)銃でぶっ壊してね(銃身で殴る仕草)。「殺せー」○○って。だから、日本軍に怨み骨髄にしみこんでいるのは間違いないと思いますけどね。

本当に、本当に貧乏なんです。垢だらけ、真っ黒で男も女も、そして風呂なんか一年間入らないんでしょう。それから着替えもしないし、ほんとうに臭くて、ひどい生活。

それが何代もずーとあの地区では続いてきたんですね。昔から、共産軍が解放、改革開放するまでは地主と小作。地主がわずか1%で、残りの90%は小作。

その地主は政府行政とグルになって巻き上げ放題に税金を取り上げて、それが中国の実態なんですよね。いろんなものを読むと。ほら、昭和30年ごろね。中央公論に元からの中国と今の中国とどんな風に変わったんだを知るためには「二冊の本を読め」というのがあったんですね、

一つは「野火と春風は古城に闘う」とあるんです。それともう1冊は、これは文庫のどこか(後ろの書棚を振り向く)入ってるんですよ。「李家荘の変遷」、李家荘は部落の名前、村の名前で、。「李家荘の変遷」で戦前と戦後で大きく変わったのかということが、それが。「李家荘の変遷」、この2冊を読まなければ、中国の元の姿なんかわからないと言うことで、読んだ記憶があるんですけどね。(立ち上がって本を探しに行く)どこに入っているか?どこかに入っているんだけど。あ、あったこれか。どこかに貸したかもしれない。それとそれから、「李家荘の変遷」というのは、岩波文庫の文庫本だったと思うが。どこかに入っているんですよ。そんなことで、この頃になってわかればわかるほど、なんとほんと悪いことをしてきたんだろうと慙愧の念に駆られるわけですね。

聞き手:じゃあもっぱらその食糧の略奪とかも、必要に迫られてというよりは、むしろ非友好的な村に対するこう?

だから一言で言うと、ここは敵地区、敵地区、それからこっちの方は何という言葉だったかな?だから村に行くと、この村は敵地区だと何やってもかまわないと。そういうふうに厳然と区分けして我々の態度。やってましたですね。

慰安婦

聞き手:そのえっと慰安婦っていうのはどの辺にいるのをご覧になったんですか?

さっき言った代県ね、大隊本部があるわけですね。そこのところに行った時。私もそのころ般政甫に移っていたんですが、何月だかわかんないけども、私が使いというか当番みたいにやっていたんだけど曹長さん、中隊に一人いるわけですけど、その人が大隊本部、代県になんか1週間位用事があって行くのに「遠藤お前一緒に来い」というので、「何するんですか」と聞くと、「何もすることないからまあ骨休みのつもりで遊んでいいから、えべ」と言われてね。ついて行ったんですよ。

そして1週間本当に何もしないで、1中隊から行った者は何か寝る場所があるんですよ。取ってあるんですね。そのところにいるんですが、その時に古い兵隊が、3年兵が居たんですよ、それがある時「遠藤これからいいとこ行くからついてこいや」と言って、脱柵。土塀の崩れたところが崩れたところが出て、そして出て代県の中、城内ですけれどね。(手で丸く示す)それで連れていかれたのが、慰安所なんですよ。

そしたらこっちの部屋、中国で部屋ですから汚いところで、そうですね、この部屋の半分ぐらいですかね。入口はこの半分ぐらいですかね。(手で示す)あとも半分。そこには1人、次が1つ2つ3つ4つ、やっぱり5つくらいあったから5人いるわけですよね。その向かい側にも同じようにしてたから10人ぐらいいました。そこのところに入口、布が垂らしてあるだけで。古年兵が入っていって、怪しげな日本語でね。対応するんだけどね。

その古い兵隊はもう慣れたもんで、話をしたりして、そうしたら「兵隊さん、大丈夫なのか? 憲兵が憲兵来るあるよ。」と言った覚えあるね。そこんとこでお話して、昼間ですからね、それに見つかったら大変ですからね。勝手に出るということなんかもうとんでもない犯罪ですから。営倉に間違いなく入れられますから、1週間ぐらい。だから「早く帰れ」て言ってね。その時初めて見ました。あの慰安婦。

それからもう一回代県に行く時にどっかに行くというあのトラックに乗せて行って、巡検と言って大隊本部のもっと上のところからトラック1台が代県まで行くのに、途中に般政甫がありますから、その時乗ったんですけれど、その時に慰安婦乗ってました。若いあの本当に17、18歳ぐらいのが4人だか乗っていましたね。それが私、知らないもんだから、初年兵だから、何だ日本から来たなと思っていましたから「日本はどうですか?」なんて聞いたんですよ。

その夜、代県泊まったんですが、向こうをその女が歩いて行ったんですね。そしたら、あれは新しく来た慰安婦だって。さて、言葉なんか返事したんだけど、わからなかったけど。接触というのはではそれだけですけどね。ただ日本軍の態度ですね。日常、そんなことが見えて間違いないと思います。そしてそこの慰安所は、大隊本部の脇ですからね。だから、日本軍があの食料ももちろん。日本軍から食糧もらわなければ、あの食べ物は現地のそれこそ、喉に入らないようなものしかないわけですから。

だから日本軍から給料を受け、そして日本軍に保護されて、それから衛生検査はじめ、あの日本の軍医から。ということで保護されているわけですから、全て。

聞き手:その柵を抜けたら、もうそこが敷地なんですか?その大隊本部の柵を抜けたらもうすぐに慰安所の敷地なんですか?

あのね、代県ていうのは、ずっとさっき言ったように城壁に囲まれているわけですね。これは400、500ぐらいですか、いや200、300ぐらいですかね?だからそこの中に大隊本部があり、おそらく大地主の大きな屋敷でそこ接収して、その大隊本部をやっぱり大地主だから囲んでるんですよ。塀で。これはあの硬い城壁とは違いますから、もうケイバイにしてるから土壁のところ崩れてるんですよ。そこのところから出たんですよ。勝手にもう大隊本部から出たと言うことなんだ。脱柵ですからとんでもない。

聞き手:慰安所は少しは歩いて離れたところにあったんですか?

すぐだったという気がしますね。

聞き手:じゃあそんなに危険を犯してないのか?でも憲兵がそこを巡回とかしてるんですか?

いや、どうだか分かんないけどね。憲兵がいることは確かですから。兵隊の身分でありながら、昼間、許可も受けないで慰安所にいくなんてとんでもない。

聞き手:とんでもない不良ですね。

脱柵ですからね。

聞き手:先輩の階級は?

上等兵でした。

聞き手:ちょっとなかなか度胸が?

2年兵か3年兵かな?

聞き手:普段からそういう感じの方だったんですか?

そんな感じでしたね。軽く考えてね。いや、大丈夫、大丈夫、みんな大丈夫だから。憲兵なんか来ないから大丈夫だ。来いなんて言って、私も興味半分、物珍しさ。

聞き手:見つからなくてよかったですね。

だね。これもいい経験、上がるならもっとよかったかもしれないが。いろんな戦記読みましたけど、あのなかに慰安婦取り上げたのもいっぱいありましたけど。

聞き手:ちなみにその慰安所を利用するときって、なんか受付みたいなものが

本来あるらしいですね。班ごとに、中隊ごとに、許可書みたいなもの貰って、そしてそれで行くんだってな話でしたね。

聞き手:お金とかはなんかお金とかはどういうふうに?

お金払う自分から払うんだそうです。

聞き手:その現地ですか?

目的が、お金を目当てに勝手に来たというのが、あの自民党政府の言い分ですから。だから金はみんな払ってその都度、なんぼだか分からないけど払ったそうです。古い兵隊なんかみんな経験しているわけですから。班内でのしゃべってる時なんか、そんな話ね(苦笑いしながら)名前も付けているんですね。花子だとか○○だとか。

聞き手:そういうのは行く人と行かない人は結構分かれるのか?まんべんなく結構みんな行くんですかね。

どうなんでしょうね?

聞き手:まあ、古い兵隊が大体?

(声に力を込めて)そうですね。初年兵が1年目は初年兵ですからね。1回年生の初年兵は行くなんてとんでもない事ですね。それで私たちは代県本部から離れたところでね、20キロぐらい離れたところの般政甫の畑のまん中で何もないですから。

学徒が多かった同年兵

聞き手:般政甫、般政甫、本当にもう出られない世界?

出れないですねえ。一歩も出られない。

聞き手:今風の言い方をすると、ストレスが溜まりそうな感じですが?)

でも古い兵隊はストレスが貯まるから、あの初年兵をいじめるんじゃないですか。初年兵はもうストレスなんかじゃないんですよ。

聞き手:そうですよね。

戦々恐々。その心境ですから。

聞き手:実際、同じ時期にその内務班にいた同期兵は何人ぐらいいたんでしたっけ?

一緒に入ったのが13名でした。1班が13名、2班もだいたい同じ、後3班と。3つの班に分かれてはいるわけです。だから40名ぐらいになるでしょうか。初年兵、こっちから行ったの。私たち。

聞き手:あの同郷で同じその部隊っていうのは珍しかったですか?

私の上官たちはほとんど宮城県でしたね。

聞き手:あ、そうなんですか。

だからあの部隊はおそらく宮城県を主体としてたではなかったですか。そして初年兵が5月に入ってきた、その初年兵はほとんど福島でしたね。郡山とか福島。

聞き手:じゃあ、その年次によってどこから兵隊を集めてくるかは多少違いはあるんですか?

どうなんでしょうね?

聞き手:学徒が半分いたっていうことは、かなりこう言っては何ですけど、高学歴な?

だから半分ぐらいね。だから根こそぎ。でその中にね、私の班に来たんだけど、足“びっこ”ひいて、中央かな、中央大学の予科か何かに入ってるんだけど。足“びっこ”ですよ。かれは私なんかよりもうんと小さくて。そういうのまでも根こそぎなんですね。私の班だけでも半分は高学歴だから。○○○に来て集めたんではないですか。隣の班、機関銃班には、一高、東大法科在学中ですよ。いましてね。

聞き手:官僚がなるような感じですよね。

退官した時はおそらく中央の官庁でね、これが東大法学部出身だし、態度、言葉遣い、我々は虫けらみたいな感じですけど、(彼も)初年兵ですからね「はいはい」と言って。終戦になってその者が大隊から通訳、まあ大隊がいろんな折衝するわけですよね。どこでだかわかんないけども、あの終戦になって間もなく、通訳っていう形で、連れていかれましたね。

聞き手:中国語の?

英語、英語のアメリカとの折衝、その通訳したんでしょうね。帰ってこなかったけど、(彼ら)かなり面白いことがありましたね。親孝行するんじゃする必要はないんだ。なぜなら親が良いことをしてかってに産んだんだからって。

聞き手:知ったことじゃないと。

こういう男いるかなと思ってね。面白いこと言うなと。(苦笑いしながら話す)

聞き手:個性的ですね。

本当にね。一高、東大なんていうのはこういうもんだと。

聞き手:ああ、そうですね。

私の班に、早稲田2年かな1年かな、中央、法政、専門学校かな。含めて、半分やっぱりおりましたね。あの“びっこ”ひいてるんですよ。体が小さくて、それまでも動員したんだから。日本は間違いなく負ける戦ですね。

聞き手:それはやっぱり当時、兵隊の間ではこういうのが来るようになちゃたかっていうのは、そういうのありました?

ありましたね。でも私と同年兵。だけども一人いました思い出した。足、“びっこ”で、これは入隊して北支に連れてこられて、班に1中隊、2中隊で分けられて入っている時に、なんか別の養護班、今で養護学校と言うのがありますね、そこのところに入りました。つまり普通に役立たない訳ですね。本当に足こういう風にして歩くんですか。(体を傾けて歩く格好をする)こういうふうにして、それまで、えーっ、誰でも思いましたね。

聞き手:それでもあのその山西省に行って原隊に、第6大隊編入まではしていたんですかね?

そう思うとね、活躍したか、なんだかわかんないけど、でもどっかのどこに行った時、いましたね、おりました。だから普通に、この中に入っているのはどこだろうな、一度ありましたね。

聞き手:でもなかなか戦闘には難しいでしょうね?

あー、そうですね。

聞き手:内向きの事務、それこそ事務的な仕事ならいいでしょうけどね。

演習には耐えられないでしょうね。一日腹這って、這いずり回って「突っ込め―」と、それを何回も繰り返されるわけですから。仕事の内容っていうのは。だから耐えられるはずないですよ。それが午前中、1時からご飯食べて午後から4時までですか、駆け回り、這いずり回り、突撃をやり、そういうのを4ヶ月やるわけですよ。そして、ようやく一人前の兵隊と認められることになるわけです。

古い兵隊

聞き手:その4ヶ月のその第1期検閲が終わって、その実際、そうするとその警備とか、まあそういう任務に?

そう、普通の兵隊が駐屯しているっていう形になるわけですね。ただ、私たちの場合は5月に新しい兵隊が、初年兵が入ってきて、私は助手の役目になったりしたから、だからあの普通と違ったんでしょうね。だいたい助手にするのは、まあ2年、3年兵の優秀な者を選んでやるのが普通なんですよ、日本軍の場合。それをまだ初年兵の5、6ヵ月しか第1期を終わったばかりの者からっていうことは、だからやっぱり古い兵隊の中にもあまりいなかったじゃないですか。1班小銃班、2班の軽機関銃班、3班の擲弾筒班も3人とも全部初年兵だった。いずれも優秀なだけどね。それが助手ですから。まず考えられないことですね。

私が入った時に私の上司、これがまたきつい、3年兵でした。お正月で酒飲んだ時なんか、もう酔っ払って帯剣に、擲弾筒持ってね。そして下士官、上官を追っかけて喧嘩して。

そういう猛者、私達は毎晩ね。体もがっちりした、眼光鋭い目で「貴様ら、今日は古い兵隊のことやってやったか!」と、毎晩毎晩ね。でも私はこういう性格だし、まだ初年兵でもあっから、私が助手になって7月まで絶対殴らなかったです。怒りはしたけどね。

1回、さっき言った、早稲田出たYというの、これもしっかりした者だったけど、1回盗み食いしたの見つけて、ほかの古い兵隊がいるところだから、怒らないわけにはいかないんで、「殴ったこと無いんだけれど、初めて殴るんだけどいいな」って言って確認して一発やりました。

これじゃやらなかった。これでね。(拳骨ではなく、平手を示す)ほっぺたを軽くやったんです。

聞き手:その助手が3年目の古い兵隊がしたとして、その時の班長が先ほどお話ししてくださった、なんか60か70の老人を、自分を殺したことないから殺すって言っていた人はその?

古い兵隊はその時行かなかったですね。

聞き手:あの班長、班長はその人?

班長がその人さっき言った人。これやった人。(剣で突きさす格好をする)Oさんて言う。

聞き手:Oさんが遠藤さんが初年兵の時の班長さんですか?)

班長さんです、そのまま。

聞き手:そしたら助手の方がよっぽどおっかないですね。

おっかないねー。(言葉を強めて)悪夢ですね、まさに。

聞き手:でもその下士官の班長も。若い、ちょっとだけ年上ですね?

23、24でしょうね。私が20歳ですから。歳にすると19ですから。

聞き手:その人というのは、その老人を殺してから、なんか特に接触とかあんまりないですかね?

あんまりありませんでした。そしたらところ、新しい初年兵に入ってきた時に、助教やった下士官は別の人。だから尾崎さんは一緒に討伐なんかに行かないだよな。あれ、どっかいっちゃったのか、あとは、一緒になりませんでした。本当にね、山西省と言うところは黄土地帯なわけです。山また山で、山脈連なって木なんか1本も無いんです。

こんな草が生えた山、あとは黄土地帯の砂だけの、それが延々と、山また山、1000mぐらいある山。そこのところを百姓連中が耕してね。だから、「耕して天に至る」という言葉、あの山西省にあるんだそうです。山でも耕してね。本当にあれはねー。(遠くを振り返るような感じ)

慰安婦 その2

聞き手:ちょっとお聞きしたいのが、あの巡検、代県なのかな? 巡検に行く時に、その慰安婦の若い慰安婦の方とこう車で乗り合わせた

トラックね。トラックでもちろん警備兵も乗ってるわけです。代県から何かな、何があったのかな、代県まで。何人くらいだったかな。その時にトラックですから、いっぱい詰まってますから、じき脇に、あの荷物の上にちょっと腰かけていた若い女。

聞き手:トラックというのは、その代県とジュンケンの間の定期便みたいに走っている?

(ジュンケンは地名ではなく巡検なので、質問は聞き手の間違い)

1日1回、定期便。しかも警乗兵10人ぐらいが乗ってですね。

聞き手:それは日本軍が運行してるんですか?

もちろんです。

聞き手:日本軍が防衛について?

そうです。

聞き手:それを利用するには、何かその証明書というか、その利用できる人たちの限られてるですか?

やっぱり勝手に一人出歩く状態ではないですから、あの班なり、中隊の所に行って、何名乗るとか、あるいはそこに待って止めて、何か証明書出して乗って行くんだかどうか?

聞き手:要は日本軍がもっぱら利用する?

日本軍だけ。中国人に利用させるってことは間違ってもないです。

聞き手:だから日本人かと思って?

そうです。だから東京から来たんだと思ってね。東京空襲があったという話もなんだか聞いたこともあるんだが、本当なのかどうか一生懸命聞いたんです。答えは記憶にないけど、何が答えなんですが。片言の日本語でしゃべったか。

聞き手:あ、これは日本人じゃないなって思って。

いや思ってなかったです。最後まで。後から考えてね。その夜さっき言ったように、遠くのところ歩いているのを見て、古い兵隊が今日来た朝鮮、朝鮮ピーと言うんですよね、慰安婦のことを。今日来た、朝鮮ピーが来たなってね。

聞き手:けっこう古い兵隊が言ってるのを聞いて、あーそうだったんだって?

そうなんだ、これは日本人だと思ってたが、そうでなかったのかと。日本人の何人かね代県の中に大きな町、駐屯部隊のところにはあの日本人の経営する料理屋とか飲食店とかも、必ず来るんです。だそうです。代県の中にも後から、三味線ひいたりしたの見たことあるんですけど、女だからおそらく慰安婦ではないけども、料理屋みたいな形で行ってたんじゃないですか。

聞き手:なんか、そこはもうかなり高級な部類なんでしょうかね?

もちろん、あの一般の兵なんか相手にしません。将校連中だけですからね。だいたい日本の兵隊と将校ここのところ差というのは、ここのところから雲の上ぐらいですからね。こんなに差があるわけ、実感ができないでしょうけれど、本当にね、雲の上の人ですから。だから士官学校出ると20、21歳でしょう。中学校5年卒業して士官学校3年、あと1年配属になって。だいたい4年ぐらいしかたたないんだから、まあ21、22歳ですよね、本当に。それが少尉にされて、将校で来るんですから。古い兵は4年兵、5年兵だの、本当をいうと嫌でしょうがね。だから、陰ではなんだ小僧っ子のくせに、えばって居やがって。片っ方は当番兵付きっ切りで、将校になると当番兵と言うのが付くんです。その当番兵は、食べ物から洗濯物から履物から下着からもう全部、外から演習から帰ってきて、靴を脱がすことまでも「はい」って。だから、ある兵隊が京都大学の、岩波文庫で書いていましたが、21、2の小僧っ子が靴を履いたままテーブルに上げて、そして当番に脱がせる。あんなことするから思い上がって、ああいうような日本軍になるんだと書いていましたよね。本当に、そうなんですよ。

兵隊の世界

雲の上の存在なんてもんではないんですよ。軍隊の階級。ただ階級は下士官になると、あの我々と違いますけど、下士官以下は1つ星、2つ星、3っ星とあるわけですね。2等兵、1等兵、上等兵と。これらは階級でものを言うんじゃなくて、年次、1年、2年、3年で物を言うんですよ。だから、あのぐれ者なんか、あの2つ星までにはなるけれど、3つ星にはなれないで、2年3年過ごしているんですよ。ぐれ者ですね。そいつらに対して2年兵の上等兵あるいはその上の兵長なんかペコペコなんですよ。名前呼ぶのは「何何古年兵殿」、まさか1等兵殿なんて言われないから、上等兵付けてるんですから。

あのいじめを押さえつけられてるわけですよ。それが兵隊の世界なんですよ。だから3年兵から班の中では神様になるわけですね。顎で使って。

そしていじめ方にもいろいろあるんですよ。班内っていうのは。だいたい本当にね、初年兵の4か月間というのは、自分の時間というのは無いんですよ。それで自分の時間あるのは寝る、9時になって消灯、寝る時と、それからトイレに行く時、トイレに行ってトイレを済ませる時間と寝る時間だけが本当に自分の時間。あとは自分の時間っていうのは、おそらく極端に1秒2秒もないくらい。くるくるコマ鼠のように、回って、夜の点呼まで。あれはねえ。もうその時間も演習から帰ってくるでしょう。夕方演習から帰ってきて、今度は初年兵ですから、いろんな準備しなくてならないんですよ。それにはまず靴、泥だらけの巻き脚絆、きちんと巻いているんです。靴を脱ぐと、泥をきれーに落とさなきゃいけない。それはあの自分のだけじゃなくて、あの古い兵隊の物から、助手だの、助教のものを争って取りに行って、私にやらせてくださいと言ってね、そしてそんなことをやって、そして班内に入ると仕事が待っているわけですよね。兵器の手入れ、小銃の手入れね、飯台を出してきて、その上に毛布を敷いて、銃を一丁ずつ

誰か一人、指図ではないけども、先に立って誰やれー、何やれー!、佐藤とだれそれは小銃の手入れ、だれそれは掃除、ランプの取り換え。誰か指図しなければ、初年兵はその集団の安全を図るためには、誰か気の利いたものがいなくちゃダメなんですよ。必ずいるんですね、集団には。おっちょこちょいのくせに、先走ってるけど、頭が少しくるくる回って、そしてこずるくて立ち回れるんですね。いるんですよ。私はその一人だったんでしょうね。それがなんかあのスリッパで殴られた、(手で殴られる格好をする)いつもの私の態度見たんだかもしれないですね。だから嫌だったんだと思う。目をつけられていたみたいな。その役目を私やりましたね。

確かにね、集団にはいろいろ○○、もう出なくて、もう時間がないんですよ。炊事場に行ってその「飯上げー」と(声が)かかると、週番下士官に引率されて、炊事場に。そこのところから、どやされ、怒られ、持って来て、○○持って来て、こっちは掃除し終わったところに、卓上に茶碗を出して、それにあの一人一人盛ったりするわけですよね。

そんな仕事もあるし、もう本当にどこも掃除しなくちゃいけないし。小銃は自分たちだけでなくて、演習に行かない古い兵隊のやつも全部やりますから。おそらく20丁ぐらい部屋の中にありますからね。それ全部掃除しなくちゃいけないわけですよ。毎日。

ちょっとでもゴミ、塵ついていれば、夜間違いなしに全員ビンタですから。だからもうくるくるネズミですね。あの4ヶ月はまさに地獄ですね。(実感を込めて強い口調)あれはお話、或いは映画で見たって、実感した者でなければわかりませんでしょうね。本当に。とんでもない習慣、仕来り、日本の軍隊、なってしまったんですねー。

聞き手:やっぱりその幻滅というか、こういう場所だと思わなかったというのがあります?

これも一番最初からね。だってさっきも言ったように小学校時代からね。1年生から日本良い国、何々の国。しかも兵隊さんありがとう、兵隊さんは強いとか何とか、世界一強い兵隊、もう憧れの的の兵隊、育ってきてるわけでしょう。そして行って見たら、まさに地獄の世界ですから、落差、あんなに大きい世界はないですね。

聞き手:いくつかあと残りお聞きしたいんですけど、あの略奪とか、殺人とか、強姦事件とか、そういうのは起こりました?

わたしは見たことなかったですけど、古い兵隊の話です。で、私たち行ったときは敵地区の者はほとんど逃げますから、隊長そのときの引率者、隊長それにもよるし、それから終戦間近になってから、軍、陸軍省の陸軍大臣の命令で、中国の軍隊に布告をしたんですね。「犯すな、殺すな、焼くな」と日本軍に発令した。それがいつ頃ですか、終戦近くなってからではないですかね。だから私が行った頃にはそうなっているはずなんですよね。

聞き手:だからじゃあ割ともうちょっと初期の?

あの押し寄せていった段階でしょう、おそらく。で、後は古い兵隊、3年兵、4年兵に聞いたことあります。あの討伐に行って敵地区だから、やっぱりみんな逃げてしまったんだ。そしたら、なんかこの部落は非常にあの態度が悪いんだ、敵に通じているんだ、と言うことで全部やっちまえということで、家を全部壊して、それからさっき言った山西省の黄土地帯ですから、地形が谷谷になってるんですね。(手で谷の恰好をする)それがいっぱいあるんですよ。

高いところで100mも高いですね。あと10m、50m。普通の20m、30mそこの高い所からね、あの女子供をね両手を持って1、2、3と何十人とぶん投げたという話を聞きました。これも恐怖、幻滅。でしたねー。古い兵隊が。これは本当かどうかわからないですけれど、焼き払った、壊したというのは間違いないです。私たちも壊すのは何回もやりましたから。

聞き手:それはなんかそういうの初年兵に対する、脅かしっていうわけじゃんだけど、戦場ってのはこういうものだぞって、教えてやるってな感じの話なんでしょうかね?

そういうこともあるでしょうね。

聞き手:事実はあるでしょうけどね。

ただ、(捕虜の)取り扱い、終戦まじかになっても、あんなふうにやるんですから略奪でも、あるいはこれでもね(剣で突き殺す格好をする)。あんなふうにやるんですから。いかに、日本が押し寄せて行って、八路軍ではなくて、敵の正規軍、国民政府軍と、戦争バチバチやった頃は、いかにひどいことをやったかというのは想像つきますね。さっき言ったように中国人なんてのはもう本当に劣等民族であって、人間扱いしなかったんですね。教育というのは恐ろしいですね。

聞き手:やっぱりその時にはそのまあ要は敵地区だから、まあ、何をやってもその兵隊は罪の意識とかそういうことを覚えない、みんなが全体的にそうだったらそうですね。

全体的にそうですね。もう何してもいいんだと言う事を古い兵隊から自然に教わるんですね。

聞き手:逆にそのあの友好地区とか、あの何でしたっけね。あの優良何だっけ?部落か、忘れちゃった。あの日本、日本軍に味方をする部落だというのありますよね。

敵地区と言う言葉使ったんですよね。

聞き手:その反対。敵地区じゃない、あの友好的な部落のこと。

言葉、何て言う言葉使っていまっしたかね。

聞き手:そこだとかなり厳しく、憲兵とかに取り締まられたりするんですか?

本当はあるんですね。やっぱりあの、民族としてそういう風に見てるわけですから。ちょっとでも不遜な対応、不遜な態度とったり、反抗的な姿勢を見せたりすると、すぐ引っ張ってくるんですから。(手で摑まえる格好をする)私の友人も、何回も連れて来て、営門の前に拘束する部屋、土塀、粘土で固めたそこの所に、1回夏ですけども、1回に5、6人か、10人ぐらい1週間ぐらい、裸にして入れてましたね。途中で1名逃げましたけども、そんなことありました。その結果どうなったか、ちょっと分かりませんけど。

聞き手:それは近隣の部落で、まあ決して敵地区じゃないところで?

いや、どこから連れてきたかわからない。

聞き手:ただ要はこう、そういう態度の悪い住民か、何かスパイの疑いという名目なんでしょうけど?

何でも名目付け放題ですからね。

聞き手:あ、まあそうですね。

警備地の風景とアヘン

結婚の行列にあったことあるんですよ。演習の途中に、あの向こうから音楽奏でながら、ラッパを先頭にして、輿、輿と言うのは二人で前(腰で持つ様子)乗り物ね、その中にお嫁さんと、お婿さんが2台、その後ろに5、6人くらいがついているかな前に2、3人で。

その輿が特にお嫁さんの方に赤いのでね、綺麗に着飾ってね。これがお嫁さんの方。「止まれ!」と日本軍は殿様ですからね、「中を見せろ!(中を見る格好をする)」といって、男のほうを開けてみると、幼稚園か1年生くらいの男の子、帽子、小さい丸い帽子かぶって、きれいな繻子の服着てちょこんと座っている。これがお婿さん。それで後ろ、赤い布を取るとこれも1年生か2年生かわからないけれど、綺麗にお化粧して、きれいな服着て、そこにちょこんと坐っている。これが見えました。

聞き手:良い所の子なんでしょうね。

それも色んな本を読んだりすると、あのなんですか、小さい時からね、あの○○で買うということですかね?予備として買うと。それで今度、育てて一緒になってるんだという、そういう習慣がね。あのビデオ、なんとかというビデオ中国の見たことがありますが、あるんだったんですね。だからその一つだったんですね。

結婚式はいいんだけれど、今度は葬式。演習中にね、あのお葬式行列、やっぱりラッパ吹きながらやってきました。中国は土饅頭ですから、あの土葬ですから、畑の中のあっちこっちにいっぱいあるんですね。そ

このところの一つで埋めて、その前に行列が来るわけですよね、演習止めて、見てたんですね。そしたら行列の一番最初にラッパ吹きながら音楽奏でながら、その後ろに、何ですか馬に跨った40、50歳くらいのおばさん、これが泣き女。初めて見ましたけどね。もう大きい声張り上げてね、我々日本軍がいるなんか関係なし。

「何とかかんとかであー」と、向こうにいくまで。「何とかかんとか何とかかんとかであー」と、晴れ着で、馬に、馬と言ってもロバですね。こんなに低いですから(手で示す)。跨って乗って。

そしてその後ろに死人、輿を棺桶を担いだもの(担ぐ格好をする)が続く、これを見ました。だから非常に貴重な。それから、あの纏足も、今見られなくなりましたが、蒋介石になってからなんですけど、何年ごろですか。纏足禁止令。だから私たち行った時には、そうですね30歳から40歳位以上でなければ纏足見られなかった時代でした。それを見ました。

足が、これくらいですね。(手で大きさを示す)女の人、ちょこちょこちょこと歩くんですよ。本当に歩けないんですよね。変な習慣。あれはずっと清朝時代から続いてるだけど、変な習慣ですね。

それからもう一つケシ。アヘンの材料でケシ畑。夏になるとこれぐらいまで伸びるんですね(手で大きさを示す)。そこのところに花、ちょうどチューリップのような花なんですよ。赤と黄色これが一面にタッーとね。本当はケシというのは国際法上も禁止されているんですね。だから日本軍が作ることはもちろんないですけど、日本軍に見つかるところで作るって事も出来ないでしょう。

だからあの色んな本読んでみると北支の日本軍が軍資金を得るために、作らして、そしてあと金を巻き上げる。そのケシ畑、花が散ってしまうと、こうこれぐらいの(こぶしを作って示す)あの何て言うんですか。残るですよ。これに花弁が、この残ったところにこんなの(入れ物を)片っ方持って(コーヒーカップを持つ)、片方に爪っていうんですか、昔は桑畑で使った爪、それをつけてね。そこのところに、ここのところにチッと(横に傷をつける格好をする)とやると、白い液体がドロドロ流れるんです。それをこちらで掬って。あ、右か、別のものをつけているんですが、ちょっとだけだけどね。これに左のやつにこうして(コーヒーカップに入れる格好をする)。

そしてそれが大きくなって、少し大きい缶に入れるんですよ。で、それの時にケシの液体を買うのが来るんですよ。これがね、音楽を、音楽を奏でながらね(トランペットを吹く格好をする)畑のダッーと広い畑の向こうから回って歩くんですよ。ケシ畑でケシを積んでいる男の人たちが、何人かいるわけでしょう。

そこを回って歩いて音楽聞かせて、あの自分のもってきた缶にケシを少しずつもらって、ほんの少し。だからこれに(コーヒーカップを持って)いっぱいあのケシになったら、大変なお金なんですよね。本当高いんですね。で、それがアヘンのもとに、だから中国でも禁止になっているんだけれど、初めてみましたけれども、後で本読んでみると日本軍が隠れて、諸外国に隠れて、そして軍資金を得るためにやったんだとあとで聞きましたが、あれだったんだなあーと思いましたね。

聞き手:その辺はすべてこうあの警備の任務で、まあ2、3日とか1週間とかこう回ってる間でこう出会う情景なんですか?

そうです。ずっと奥ですね、山に近い方。本当にダッーとケシ畑ね。花の時代には、初年兵にわかんないですね。花が散って、綺麗な花が咲いてるなーと遠くから眺めたぐらいで。2回目、3回目で花が散って、液体を取る所にたまたま通った時に、あー、そういうことだったのかと改めて思いましたね。だから。あれがやがてアヘンになるわけですね。

1946(昭和21)年5月 平戸に復員

また屈辱感をもったことありますね。広い薬品の倉庫なんですよ。その中にあの鉄道、トロッコで物を運んだりする。元日本軍のだけどもね。そこのところでトロッコで向こうに行くのに政府軍の将校でしょうね二人。やって来て我々引っ張ってるのに「止まれ」と命令して、それにちょこんと乗って、我々に「押せや」と押させられて、いや、これが負けたってことだろうとしみじみ、実感して笑った覚えありますね。

だからそこで初めて政府軍というのにお目にかかりましたね。だから、私たちは飛行機の爆音なんかも一回も見たこと聞いたこともないし、それから戦争末期ソビエトと始まりましたね。

その頃だと思うんですけれども、雁門関(ガンモンカン)という北の方とこちらの平原を結ぶ道路が、昔からの道路あるんですよ。そこの雁門関(ガンモンカン)から下がってきたところに行ったんです。ソビエトが進行してくるその戦車を止めるんだということで、あのその道路を真っ二つに切って、後は橋、川の水流れてないんだけど、10mくらいの長い橋なんだけど、それもみんなぶっ壊して。ソビエト軍の来るのを待って居ったと言う状態でしょうね。そんなこともありましたね。これまだ終戦前です。いつ頃だったか思い出しませんが。

聞き手:その日本に帰ってきたのが昭和21年の5月

5月ですね。

聞き手:で、佐世保港に上陸をして。

平戸ですね。真っ直ぐ、佐世保で一晩だか停められて、検疫。(消毒の恰好する)DDTをかけられて、そして帰ってきたんですね。お金200円だったかな、300円だったかな、一人一人もらって、列車の代金のみな、むしろ、政府の○○によってたんでしょうから

聞き手:お金の価値なんかもずいぶん変わってたんじゃないですか?

変わったでしょうね。無我夢中でしたから。21年、昭和21年あたりはどうなっていたでしょうね。200円か300円だったと思います。

聞き手:あのその実家に戻る時にどこかの段階でこう家に電報を入れたりとか、その知らせを打つことができたんですか?

できたんです。あのやっぱり博多上陸ですから、その博多の街で、出来ましたね。私は打たないで、そのまま来た。あと東京駅で乗り換えて、で帰ってきましたね。

聞き手:その出迎えみたいなことはしてもらったんですか? 家にそのまま帰って?

家からですか?いや、家には何も連絡していなかったから。それから、その列車はもう地獄、もう窓なんか全部なくて、ただ停車するわけですね。本当なら復員軍人の輸送車ということになっているのだが、もう停車すると窓乗り越えて入ってくるんですね。「乗せてけれ、乗せてけれ、兵隊さん」というわけで、男も女も。だから、立錐の余地も無いです。という状態で上野まで来て、東京駅じゃなくて上野だったと思うねね。そして、上野の駅から見たら、焼け野原でね。靖国神社あたりまで全部みえるんですよ。

聞き手:はあ、それはすごいですね。

全部焼野原ですね。

聞き手:その上陸をして、こう家に戻るまで。まあ色々とこういろんな光景も見られたと思うんですけど、なんか思うところはありました?

広島、話を途中で聞いていたわけです。で60年間、生物一切を芽を吹かないんだと言う話だったんだけど、4月5月近くでしょう。これ木に芽が生えているんですよ。○○○○○○したのを覚えています。焼け野原が見えました。広島、あとは印象に残っているのは富士山見たことくらいかな。あとは印象に残っていないですね。上野駅に立って眺めたら、もう全部焼け野原なっていたのを見て、びっくりしましたね。

聞き手:その間食事とかはどう、どのように手配ができたんですか?

どうかなあ、帰り、そういえば食事ね。

聞き手:あんまり記憶にない?

ないですね。食べないで来るはずないんだし。途中で降りるなんてなかったし、群衆の、あの殺到の中で、我々のために用意してるなんてなかったしね。ただ、博多港に上陸するときにご婦人方だろう。あと家族なんかもでしょうね。おそらく、今日帰ってくるか、帰ってくるか、出迎えの人たちがいっぱいいたの覚えありますね。

そして桟橋に上がったっけアメリカ兵が5、6人くらいいて、お互い用心して何とか何とかと追い払われるようにして上がってきた覚えありますね。階級章つけているんですね、私の階級章は上等兵だったので三ツ星ついてるんです。これはなんともなかったですがね、あの偉い人のを持ってたんですよ。将官かな?ベタ金の。そいつを見たらねアメリカ兵がこうとってするんです。(首の所の階級章をはがす格好をする。)あれを見た時、負けたんだと言う実感はありましたね。そしてアメリカ兵というのはこういうのかとって思って、こいつらと戦ったら当然、勝つはずなかったんだなと思って。

聞き手:大きかったですか?

大きい!(手で大きさを示す)

今、日本人が今の若者はみんな大きくなったけども、私たちの時代はもう私はあまり大きくないほうで、そんなに目立つもんじゃなかったんですよ。もちろん図抜けて大きい者もなんぼでもいますけどね。だから卑屈感も感じないできましたけどね。ただアメリカ人は図抜けて、印象に残ってましたね。

聞き手:家に戻ってもご家族はだいぶなんかまあいよいよ帰ってきたというか、びっくりしたというか、そういう感じでした?

私の家では3人行っているわけです。一番上の兄はソビエトに抑留されて、これは音信不通ですね。それから二番目の兄は中国の南の方まで、何千キロだか歩かされた、その一人なんですね。で、これも音信不通。で、私が初めて帰ったんです。だから家のお袋はもうあの心身ともに、で病院入院中だったんですね。で私が電報も何もしないで行ったもんだから、ちょうど白石の駅前の所にうちの姉が嫁いでる家あったんです。そこの所に真っ直ぐに行きましたら、そしたら「まあー帰って来たって、早くと」引っ張られて、病院までね。白石に勝田病院と言うのがあるんですが、連れていかれて、そこでお袋が泣き崩れてね。次の次の日退院して帰ってきました。

聞き手:あーもう早く家に戻る。病院なんかいられないと。

みんなしてが語って笑うんだけど、そんなことありました。次の年は上の兄貴が帰りました。それからソビエトに抑留したのは4、5年経ってから。えっと?25年か6年に帰ってきましたね。もうすっかりダメだろうなって思っていたら、帰ってきたもんだから喜んでね、しかも私のあの部落のうちの前の前のところ、同じ部落のたった2人の 長男、次男、その2人とも戦死しているんです。じきで、同じ部落に。だからね、あのお母さん。お父さんは早く亡くなっている、どんなにか、今から思うとね。辛い思いしたんでしょうね。片っ方は3人帰って来たのに、たった2人しかいない男。それが2人とも海軍だったんですけどね。死んでしまったですね。うちの家内の親爺さんも戦死、しかもやっぱり7月、これ海軍ですけれど、7月の中ごろ金華山沖で、船が潜水艦に沈められたんですね。ということで、写真がどっか、写真を。古い古いですよ。(写真を探しに椅子を立つ)

(写真を見せながら)これなんですね。海軍の将校だったんですね。これがうちの家内ですからね。

聞き手:あー、そうなんですか

だから。思い出すと全部亡くなって、これ家内のおばさんだの亡くなって、おじさん、おじいさん、おばさん。おばあちゃんだの皆亡くなっていましてね。

聞き手:この方はどなたですか?

これがね、これ家内の親爺の弟なんですよ。

聞き手:あー、おじさん

満州の警察、えばって居たんでしょうね。

聞き手:警察なんだへー。

だから威張ってたんでしょうね。○○がありますね。私たちの初年兵が7月の半ば過ぎに死んだのと同じように、もうちょっとで終戦という、本当に人間って運命ですね。

教員時代は戦争の話はしなかった

聞き手:ありがとうございました。ちょっと長々とお聞きしてしまって。

いやいやしばらくぶりで、私と同じ年齢の兵隊に行ったのはほとんど(生きて)いませんから。90歳になってこんなへらへらしていて。

聞き手:お元気でびっくりですよ。

もう全部、ほとんどいないですね。

聞き手:戦友会とかはあの開催されたんですか?戦後

戦後、あったんだけど私は行かなかったですね。まあ、仕事が忙しいということもあったし、

聞き手:ちょっと広範囲ですかね。集まるのもね

そうですよね。そしてなんかあんまりいい印象を持たないわけですよ。そして仲間に会うと、またあの嫌な。今日初めてお話したんだけれども話しをすることになるだろうなと思うと、あんまり行きたいと思わなかったですね。ただ10年くらい前から福島、私がさっき言った教えた初年兵を中心にした同年会とか何とか開くと、さっき言った八木沼と言う、早稲田に行った、どっかに銀行に勤めていたんだって、それが中心になってやることになったから郡山に来て欲しいということがあったけども、よっぽど動いたけれども、なんで今更いじめた将兵に、行く必要ないなと思って断りましたね。今になってみると懐かしく思うんですね。もう少し若い時代までは、苦い思い出として、苦い面が強かったけ、今になってみると、苦い面がだんだん薄れて、あの懐かしい、懐旧の念がだんだん強くなってくるのね。これ不思議なものですね。まあ老化現象の一つなんでしょう。

聞き手:同時代を過ごした方ってのが身の回りに少なくなるからかもですね。

やっぱりそういうこともあるしね。もう兵隊行ったのはもちろん、あの同じ職業についた私と同じ。この2、3年で。2、3年で。14、5人くらい亡くなっている。

聞き手:そうですか?

だからそういう年齢になったんだなあ。私が90歳だから、85、6歳でバタバタとね。

聞き手:戦後、職業は中学校にお勤めで

帰ってきてから大学に行きました。東京に行きまして、あと帰ってきて、ずっと中学校の教師勤めましてね。

聞き手:そのご自身がその兵隊をやってらっしゃったときと、やっぱりその時代が変わっていく中で、今の子供達ずいぶん違う世の中に、まったく違う世の中になっていると思うんですけど。

私たちが育った時代には「三尺下がって師の影を踏まず」という時代でした。今は、師と対等どころか師をいじめて追っかけ回す時代ですから。私たち私の現職頃まではそんなようなことはなかったですけどね。

聞き手:やっぱり先生は尊敬されて

まあ時代が時代なんでしょうね。本当にいやまあ変わりましたね。

聞き手:私なんかこう兵隊に行って、特に中国戦線の経験されて兵隊やってた方がその先生になって、いくら過去のこととは言えやっぱりね、正直怖いんじゃないかと思うんですよね。なんか容易に反抗できない感じ。

私は学校で兵隊のことはいっさい言わなかったです。

聞き手:あー、そうですか。

一つは、兵隊のことで年齢も随分高いんだと思われたりする。

聞き手:もうすごく昔の人なんだと。

特に中学生の女の子達に、なんでそんなに年なのかと見られたくない。それだから話すのは嫌だったね。やっぱりね。だから一切話したことはなかったです。だから私の教え子は今になってあの同級会、去年、おととし、去年だ。60年前に教えた同級会を白石で、15、16人ぐらい東京の方からも集まったりして、恩師を囲む会なんて。

聞き手:60年か凄いですね。

その時に先生そうだったのかということでね、兵隊に行ったんだと言う話ばした。これが夕べ出したもので、家内が今日、一緒に出したものですが、(写真を取り出す)これね、私のあのピアノを弾いてるのが私なんです。

聞き手:合唱?

合唱クラブね。

聞き手:ピアノ弾けるんですか?すごいですね。

はー。東北大学の教育学部音楽学科に1年間留学しました。そしてピアノは教師、でもピアノでは将来面白くないと言うことで、それから大学に行って文学部に入りなおして、ピアノ弾くのはピアノの先生が余った4、5時間ぐらいを持たせられてやりましたね。それから、NHKが中学校の音楽室に録音しに来たんです。

聞き手:これ録音してる?

そうです。そうです。

聞き手:これNHKです。(写真を示しながら)

この頃はまだデジタル時代ではないですから、そこで録音をして、私がピアノ弾いたんです。本当にね、いっさい兵隊に行ってきたということは生徒には話しませんでした。

聞き手:そうですか?

慰問隊(敗戦後)

それからもう一つね、終戦になって、まあ戦闘することがなくなった中、あの師団司令部で音頭をとって、中心になって慰問隊を組織したんですよ。もう、いろんなあれが、その中にあの新宿のムーランルージュという有名な新宿のダンスをやるような、ショウを。

聞き手:あのダンスホール?

ええ、そこんところのダンサーが1人いたんですね。これらなんかもうスターですよ。そういう者が、あるいは音楽やってきた者、あるいは奇術やった者だとか、いっぱいいるわけでしょう。そいつらを組織してトラック一台に載せ、あとその後ろにピアノを載せたり、道具を載せたりして、次の年まで復員するまで各連隊を回って歩いて慰問したんですよ。私の中隊に来たのが3月、3月ごろだったんですね。

やっぱり演芸会をやったわけですね。で、その時、私呼ばれたんですよ、あの中隊長室に。なんだろうと思ったら、さっき言ったムーランルージュのダンサーね、あれがおそらく団長みたいな形でやってるんじゃないですか。でそれが居たんですよ。で中隊長ともう一人、人事係の曹長かな居て。なんだろうと思ったら「遠藤と言うのはお前か、お前歌が上手なそうだな、歌ってみろ」と言われ歌わされて、「よし」、中隊長に「これでいいです。ではいただきますから」ということで、慰問隊に入ることになったんです。

それがね、3月半ではなかったかな?そして4月引き揚げですからね。で、演芸団に行くまで、何年ここにいるのか分かんないから慰問団に入れと、いうことで待ってたわけ。そしたら、4月に終戦でしょう。だから、もし慰問団入っていてね、そして、そのムーランルージュのあれに認められて、終戦になって今度はどこかに紹介されて、歌でも歌って、流行歌手になっていたかもと思ったりしてね。

聞き手:その慰問団は終戦前の慰問団ですね?

今のは、終戦後ですね。4月に、復員するのに3月頃でしたか。で、待ってたうち、もう引き揚げだということになったから。辞めてね。

聞き手:でも、そういう芸人たちが集まってたんですもんね。

面白い経験してみたかったなーとかね。もうもう芝居なんか本格的にね、やはり全部商売人いるわけですから、大工さんから建具屋さんから、装具屋さんから、そして女がいないけれど、芝居やるわけです。国定忠治とかね、それからなんだっけ、女形、女形もいるんですよ。それを3時間、4時間ぐらい演芸会やるんですよ。その中であと音楽もあり、あとピアノももちろんありますから、そこで俺もあそこで、こんなところにいるよりも、あそこに入って、今でも惜しいと思うのは、そのいろんな職業の人たちがいて、芸人がいる。そこで生活ちょっとしてみたかったなー(笑)。

これは思い出ですね。なんで俺の前かと言うと、お正月に、大隊本部、代県のね。あの演技会をもようしたんですよ、これに各中隊から何人か出せっていう触れ(指示)なんでしょう。私があの、のど自慢、中隊内で宴会をやった時歌わされた。それで、「お前行け」と言うことで、中隊を代表して出場したんです。その時歌ったのが「僕は初年兵」と言う歌なんですよ。拍手喝さい貰ったけれど、入賞しなかったんです。

お酒三本もらって帰ってきましたね。それっきりなんかもう、あのさっき言ったムーランルージュにいた、なんとかいう伍長だったか。それなんかねえ、本当に見られないような踊りやりましたね。そこで1曲歌わされてね。大隊の2、300人ぐらい座って、舞台作ったところに行って歌うわけですから。あんな経験もありましたね。入賞はしないけど、酒3本もらって中隊に帰ってきて褒められました。

それがおそらくわかったでしょうね。あれを呼べということになって、私の中隊に慰問に来たときに私が呼ばれたんですよ。それが3月頃なんですよ。慰問団として行くと、ほんと(いい)待遇されますからね。私たちも迎える時なんかも、もう炊事部で饅頭作ったりなんだりして、2、3日前からご馳走作るんですよ。

聞き手:とても良い生活が。

だから、いい体験できたんだろうなーと。

聞き手:まあ楽しそうですよね。非常にね。

時々、話するんですよ。あ、流行歌手だー。帰ってきて、あのピアノの先生について、白石のこの辺にピアノ2台ぐらいしかない時だったんですけどね。女の人。藤原歌劇団の専属ピアニスト、白石出身なんです。おばあちゃんだったけど、引き揚げてきて自分の家で、ピアノまで持ってきて、十人ぐらいですかね。ピアノの弟子。だから、ピアノ弾くなんてのはほとんどいない時代ですね。そして学校に勤めたら、東北大学教育学部音楽科に、一年間お金、月給ももらって、仙台通い、一年間しましたね。だからピアノは弾けるけれど、一生音楽の教師ではつまんないと思い、勉強し直そうと思ってやめて東京に行きましたね。私たちのような経験するのがこれからないでしょうね。でも、この頃きな臭くなってきたからね。秘密保護法案とか集団安全保障とか、あの時代と同じになるんじゃないですか。

聞き手:気をつけないとね。そうしないようにしないと。

例えば私さっき言った中学校、白石の中学校のとき、体育の先生、私より5、6つ上かな、これが東京の体育の専門学校卒業してきたんだけど、これも苦い思い出聞かせられたね。福島にある日、日曜日行ったんだそうですね。学校時代の友達に会って、そこであの1時間くらい立ち話したりしたんです。そして友人と別れたら、あの特高でしょうね。あの警察の特高、それが「ちょっとこっち来い、今の者との関係どうなんだ」と、1時間近く調べられたそうです。そしたらその友達がなんかやっぱりマークされていた、特高に、だった人なんだそうね。それと話ししたもんだから、それが1時間ぐらい。「いやいや、厳しいんだよ、今は」と話していました。おそらく秘密保護法案だとか、そんなようになってるじゃないですか。

聞き手:まあ、そういうことができる世の中にね、

感じしますね。二度となってほしくないですね。それから私達は本当の贈り物になってるわけです。歴戦の者には勇者いないってことは本当にその通りですね。繰り返したくないということですね。

体験記録

- 取材日 2006年 月 日(miniDV 60min*2)

- 動画リンク──

- 人物や情景など──

- 持ち帰った物、残された物──

- 記憶を描いた絵、地図、造形など──

- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─

参考資料

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分

Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.