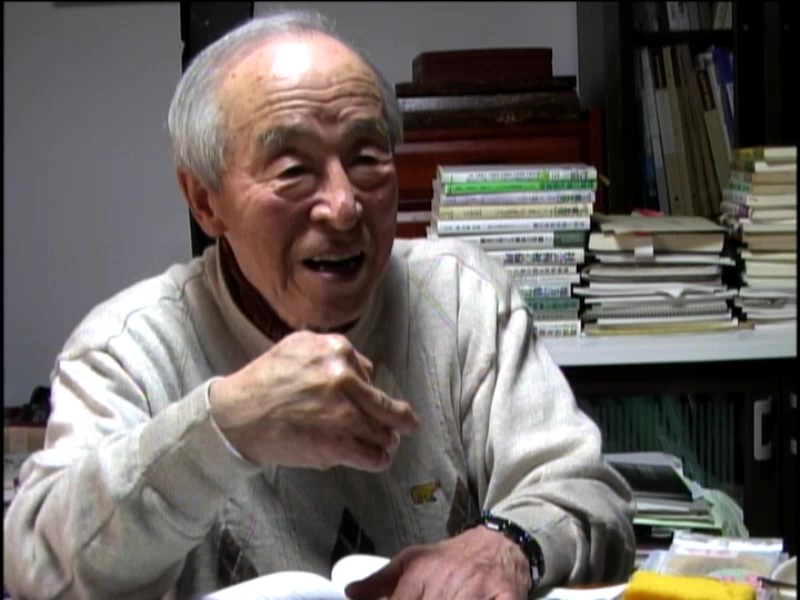

渡部 徳次さん

| 生年月日 | 1925(大正14)年12月28日生 |

|---|---|

| 本籍地(当時) | 山形県 |

| 所属 | |

| 所属部隊 | 飛行第百六戦隊 |

| 兵科 | 操縦 偵察 |

| 最終階級 |

インタビュー記録

始めに

戦場には行ってたんですけど、実際に戦場に行ってたのは8ヵ月くらいかね、だから戦場を語るって、なんだろなんだろとね、訓練からまた問い続けながらね、自分には自信がないですね。 (要約:(広島や長崎の原爆の話を出して)皆さん「私の体験は…」と言うが、ドラマチックに作られた映画と比較してしまう。はだしのゲンの作者の中沢啓治さんも、「1番に被害に遭った人は誰だと思う?実は死んでいるんだ」と話す。1人として同じ体験はない。)

そしてやっぱり、自分でいったとするならば、そこで死ぬこと…

みんな輝くように見える青春時代みたいなもの。だからそういうのを超えて何か戦場っていうのはこんな生々しい(というか)、お話しになるような話じゃない裏話みたいなのもあるんですよ。それはつまんないし、かと言って、あれは楽しかったよーっていう自慢話じゃつまんないしね。で、一番根っこのところの、戦争が嫌だった、っていうものはね、なかなか上手くまとめることができないんですよね。みんなそれで苦労してるんじゃないですかね。嫌だったけど、どうやってまとめていいのかね…。

聞き手:基本的には頂いた軍歴表に沿ってお聞きしていくが、自由にお話してください。

大正14年12月28日生まれ。本籍地は山形県。

聞き手:「1941年に東京陸軍航空学校入校、1年間」と書いてありますが、これは志願ですか?

志願ですね。

聞き手:なぜ志願されたんですか?

これは、私の生まれたところはですね、白鷹町(註:山形県西置賜郡白鷹町)という小さな農村の町、そこの境目に小さな町があったんですよ、まあ集落ね。最上川の川べりで生まれたんですよ。84世帯ぐらいの、小さな集落があるんですよ。で、農家平均?が二反五畝っていうから、普通五反百姓って言われているから、その半分しかないんですね。で、ほとんどもう、生活に苦しい人たちが多かったんですよ。私の家は若干違ったんですが、それにしてもみんなそこで…私は8人兄弟なんですね。あの当時はみんな10人くらい子供いましたけどね。そうするとみんな農家の婿さんに行くか、どっか外に出るかしかなかったんですよね。家に残ると、二反五畝の小さな田畑のイエキ?をね、だから、みんな分けるわけですよね。そしてだんだん貧しくなっていくわけですよ。やっぱり外に行った方がいい、故郷を去った方がいい、と思ったんですよね。で、たまたま兄貴が貿易商をやっていたものですから、貿易をやりたいと思ったんですけどね。貿易をやるとか英語をやりたいと言ったんじゃ許さ(れ)ないから、当時やっぱり誰もが容認した、陸軍の学校に行けばみんな認めてくれるだろう、というような少年の夢ですね、すごく。で当時、幼年学校、士官学校とか行く道もあったわけですけど、そんな金もなし、実力もなしですよ、農村だからね。だから陸軍航空学校なら、と行ったんですけど、率直に言って東京に出たかったですよ。東京に出て、何か農業以外の仕事をやりたかったというのが率直な話ですよね。ところがたまたま行ってみたら、ちょうどよく立身出世なんかに出てくるテレビの話題?と同じようにですね。一度入ってしまったらすぐ陸軍の航空学校っていうすごい門があってさ、そして、すごい学校なんですよ。私は小学校が分校で生活してたから、小さな、何十人のね。そして1年生から3年生くらいまでの複合教室で習ったから。大東京なんてすごいですよね。立川にあるんですよね、陸軍航空学校は。そこでその1週間、毎日毎日試験があるんですよ。その間、一度自分が故郷を去ってきたんだから、なんとしても帰っちゃならないと思ってね、小遣いさんでもいいから合格したいと思ったんですよね。ところが、1週間後にたまたま合格しちゃったんですよね。そうしたらなんだかすごく悲しくなっちゃってね、泣いてたんですよ。

聞き手:なんで悲しくなったのですか?

言葉がまずわからないでしょ。全国から集まって来るし。しかもほとんど中学校卒なんですよ。私は小学校しか出てませんでしたから。言葉がわからない、会話が、言っちゅうことがわからない、しかも都市生活した仲間たちに対応できないんですよね。だから「あ、このまま軍隊で行くんだな」ってことで、そして故郷を偲んで、泣いてたんですよね。1ヵ月くらい泣いてたかしら。ベッドの中でね。そんなところから始まっちゃったから。ま、率直に言うと、当時は陸軍の軍人としては怠け者、弱虫みたいな感じでね。

(まだ)子供だから。しかも、号令をかけても方言が出てきてたから、当時はね。動かないんですよ、兵って。仲間たちがね。しかも何千人、千何人、何百人の同級生がね、軍隊の訓練を受けるわけですよ。それで号令をかけるんですがね、「右向けー、右」と言っても左の方へ行ってしまったり、そうするともううるうるしちゃって、そしたらバーンとぶん殴られて、またわかんなくなっちゃって。そんな生活から始まりましたね。 これは少飛(少年飛行兵の略称)12期の話。

宇都宮陸軍飛行学校の様子

聞き手:「1942(昭和17)年、宇都宮陸軍飛行学校入校(2年間操縦士として基礎訓練を受ける)」と書いてありますが、2年間というのは平均ですか

そうですね、だいたい2年間の訓練。1年間はグライダーとか基礎をやるんですね、整備とか飛行機とは何かとか。

立川の陸軍航空学校のときは、いわゆる軍人としての基本的なことをやるわけですよね、一般教育みたいな。死生観とか、軍人とは何かとか、そういうのを立川で1年間教わって、2年目のとき操縦と整備と通信に分かれていくわけです。そしてその操縦の学校の一つが宇都宮なんですね。宇都宮は操縦の人、しかも偵察関係に適した生徒が選ばれてそこに行く。戦闘機の場合とか重爆の場合とかね。爆撃がこういう運動をするのを哨戒する飛行機とか、分かれちゃうんですよ。

そして宇都宮に入って2年間の中では、最初にいわゆるグライダーとか、飛ぶことの基本をに習う、整備の仕方とか。そして2年目になると少し大型の、ちゃんとした練習機の、飛行機の練習になるんです。その訓練を受けるんですね。そのときに郷土訪問っていうのをやらされるんですよ。郷土訪問っていうのは、私の生まれた町に、飛行機を操縦して…今でいう自衛隊募集みたいなもんですね。ですから自分の故郷へ行ったときはすごい感動的なんですよね。「赤とんぼ」でですけど。

聞き手:訓練を受けた飛行時間はどれくらいですか?

飛行時間は…何時間とはすぐには出ないですね。ほとんど毎日訓練なんだけど、実際乗るのは2日に1回とか。それぞれ科目が違うから、乗ってる時間っていうのは…ちょっと計算したことないんですが。(今話している)宇都宮の場合は、訓練だから。各務ヶ原(かかみがはら)(渡辺さんも質問者もかくむがはらと発音してますが、かかみがはらが正しいので…)と、そのあと千葉の下志津に行って、実際の飛行機に乗っちゃうと、3日・2日に1回とか。(記事の写真を指して)これは下志津に行かないと乗れないんですよね。

各務ヶ原飛行第百六戦隊に入営

聞き手:「1944(昭和19)年に岐阜県の各務ヶ原飛行第百六戦隊に入営、操縦士としての実戦的訓練を受ける。同年、(千葉県の)八街(やちまた)下志津飛行学校で司令部偵察機の教育・訓練を受ける」ということでよろしいですか?(註;下志津飛行学校は、本校が千葉郡都村・現千葉市若葉区、分教場が印旛郡八街町・現八街市)

そのときにこれに乗るわけですね。一型、二型くらいのなんですけど。

聞き手:百六戦隊入営のときから、練習機から実戦配備の飛行機に乗り出したのですか?

実戦の方は下志津へ行ってからです。その前の各務ヶ原では「赤とんぼ」と実戦の間くらいですね。いわば大型飛行機の練習機みたいな。

聞き手:各務ヶ原は、飛行機の生産をしていた場所ですか?

いや、これは飛行連隊ですね。

聞き手:偵察機は希望したのですか?

立川を卒業して、宇都宮に来るとき、偵察機に見合う機能とか性格とか成績とかいろいろ関係するらしいんだけど、その中で今度宇都宮で2年間やる中で選ばれる。そこで、司令部偵察機がいいとか…あるいは軍偵という小さな偵察機があるんですよ、そちらの方がいいとかっていうのを、機能とか性格によって決めていったんですね。

聞き手:それは上司が決めるのですか?自分の希望ではない?

はい。希望ではないですね。

聞き手:希望はありましたか?

いや…その頃はともかくね、軍隊の学校に入ってからもう3年目になっているんですよ。だからもう自分の意見なんていうものは、あんまり言えなくなって…まあ従うことに潔しとした時代だから。しかも非常にいろんな性格上とか…学校と全然違う感じですね。お前は何々高校がいいとか、進学校がいいとか、あるいは交通関係がいいとか選ぶのと同じですね。だから、絶対にそこが嫌だと言えば別かもしれないけど、ほとんど従う。選ばれた学校にそのまま移っていくと。

聞き手:立川の東京陸軍飛行学校で分けたということですか?

立川では、操縦、通信、整備の3つに分かれちゃう。整備は工学が好きな学生であるとか、あるいは通信の場合は非常に繊細な能力を持っているとか、そういうので選んでいく。

聞き手:では渡部さんは操縦が上手かったということなんですね。

そうそうそう。だから各務ヶ原で…あのときは兵長ぐらいじゃなかったかと思うんだけど、初めて軍隊の中に入っちゃう。その前はほとんどが学校だからね。そして今度下志津へ行ってまた学校になっちゃうんですよ。

聞き手:下志津飛行学校は、偵察機の教育専門?

当時の言葉で言ってしまうと、士官学校は1番から25番まで入ってくるぐらいの学校なんですね。あと大学。大学から軍隊に入ったので、幹部コースみたいなのに入ってくるんですけど…もう速成。私なんか、そこに行ったときには4、5年ぐらい経っているんですね。士官学校の場合はまだ少し訓練を受けてくるんですが、幹部候補生の場合はすぐなんですよ。大学をやっているだけで軍の専門の教育を受けるわけだから、毎日訓練中に事故で死んで行くんですよ。それだから犠牲が多いんですよね。

聞き手:それは未熟(だから)ということ?

未熟さ。短期養成だからね、技術的に…当時司令部偵察機っていうのは、世界的にも速い方の優秀な飛行機だったんですよ。速度が速いし非常に微妙な、繊細な機械だから、ちょっとでも間違っちゃうと事故になっちゃうんですよね。そのときに、やっぱり速成はだめだなって。

聞き手:渡部さんはずっと訓練を受けていたから…

割合に訓練を受けていたから。軍隊から学校に行ったもんだからね、学校の方はほとんど、いわゆる上下関係ではなくて、女学生あたりが整備なんかをやっていたんですよ。だからその頃ちょうど17歳ぐらいだから、恋をしたり、1番いい環境。そんな時代でした。で片っ方の方でだんだん死んでいくでしょ。残っているのは割合に訓練を受けた者だから残っちゃうわけですよね。これはその…浅田次郎さんが書いた…日本の将校、指揮官の本がありますね。その中にあるんですけど、なんで特攻隊に即戦力で鍛えた人たちを次から次へと追い込むんだろう、ということを書いてあるんですね。大学出、専門学校出の人たちがぐんぐんと死んでいったわけですね、最初。そしてその後今度、何年か教育を受けた者たちをやったものだからね。しかも選び方が二つあったというんですね。非常に訓練された者を特攻隊に送ってしまうと、すぐ切っちゃうんですね。即戦力のある者をやっちゃうと、量、犠牲だけ多くなってる。全体としては数は多いけど、その中には今のように日本の大事にしてきた技術保持者をみな特攻という形で殺してしまったという、そんなのが書いてあるんですね。

でも逆に言うと、8千から1万メートルくらい上から見ると、船がこのへんに見えるんですね。ここに突っ込んでいくわけだから、船もこういう風に避けていくわけですよね。だからなかなかここに突っ込めない。そしてこのへんにいると、ダダダッてやられて、こういう風に落っこっちゃうわけですよ。だから命中率は非常に少なかったというんですよね。

ま、それを後で語りにくいと言ったのは、その特攻隊の人たち…私は司令部偵察なもんですから、日本の軍の司令部、軍を動かしていく指揮官の本部の、写真を撮ったり捜索をしたりするのが役割だったんですよ。これが軍の司令部の偵察をやるっていう。だから後ろに将校を乗せて、当時最高の写真機を積んで、行って来たわけですよね。そしてそれを元にして、日本の作戦を考えていく。それによって特攻隊が出ていったり、あるいは山下兵団が満州からフィリピンを探ったりする。そういう(風に)、軍をブワァって動かしていくんですよね。その基礎になる飛行機だった。

沖縄の場合には、アメリカ軍のこういう飛行機がここに行ったとか、だいたいこの辺に飛行機が置いてあるとか、みんなこう見てたわけですよ。同じ偵察には軍偵という軍の偵察機があるんですよ、中型のやつですけどね。これは現地で軍が動き出すときの参考にして、司令部の方は日本軍の本部の偵察機だった。

(作戦を作るのは、)司令部がやったわけです。

司令部偵察の役割

司令部偵察機なものですから、日本の軍をどう動かすかとか、日本の戦争をどうするかっていうことの一番大事なところの、敵の様子を捜索する役割なんですね。したがって、戦争を仕掛ける前から捜査が始まるわけですね、司令部偵察機の仕事は。そうすると、たとえばマニラに連合軍の何百隻の船が来た、あのときはもう日本は完全に駄目だなと思ったんです、私が初めに見たときね。そんなところでも同じところを敵の陣地に行くわけですね、敵の陣地に行かなければ捜索できないわけだから。だから同じコースを、同じ敵地に、毎日行くわけですね。でもその間ほとんどマニラあたりだとアメリカの連合軍が待ち受けていたから、敵地に行けば行くほど死んでいくわけですよね。行くたびに帰らざる人になって、後を追って今日もまた出かけるっていう。そしてその成果によって、実際特攻隊が行くわけですよね。だから特攻隊の先に行って敵地に飛び込んでいくわけですけども、鉄砲もなし、爆弾も抱えていないし、何も持たないでね。見つかって死ぬだけしかないからだでもって突っ込んで行くわけだから。本当は大事な仕事なんだけど、地味な仕事だから、戦場という中での強烈なものは出てこないけど。

聞き手:後ろに乗る人は司令部の将校?

わかりやすく言うと写真撮り。2人乗りで、(私が)操縦して、後ろは将校が乗る。相当優秀な人が入って来るわけですよね。写真を撮ったり捜索で見たりした情報が、そのまま日本の司令部に渡るわけですよ。そして日本がどう動くかというような作戦の資料になるわけですよね。

聞き手:得た情報は現地で無線で報告?

帰ってから報告する。もし仮に飛行機の中でやったらバレちゃうんですよね、アメリカの機械が優秀だったから。だから全部、帰って、写真を現像して、そこで見て、報告する。あと自分が目で見たものを報告する。その場合に、敵の真上に行けるのが1番いいんだけど、敵だってこっちから見えないようにしてくるわけだから、そこんとこを探っていくわけ。歩兵でいうと一番先頭に立って敵陣を見てくる斥候兵のような役割なんですね。

聞き手:敵に見つかったことは?

何回かありますよね。雲の中から、このくらいのところに見つけないと(手で高度差のある様子)、ワーっと急にこう気づいてくる(真正面に来ている仕草)。互いに時速何百キロで近づくわけだから。だから突如見つけなきゃいけない。だから見つかって撃たれたらもうお終いよね。敵を撃つ鉄砲を持たないから。だいたい操縦士がやられてしまうと、たとえば不時着なんかすると、顔に油がみんなかかってね、猿をする(? 油による火傷の様子)ような顔になって帰って来るんですよ。そういうのを何回も見てきました。嫌なもんですね。

聞き手:(偵察に)行くときは毎回特攻のような気持ち?

そこはちょっと…複雑な気持ちなんですけどね。敵情をすぐ知らせると、特攻隊が招集されるわけですね、呼び出されるわけですよ。そして目の前で出陣を命令されるんですよね。なんだか自分が罪を犯しているような。戦友に対してはね、(私が)見て来なければ、行かないわけだから。「報告しなければいいのに」みたいな。でも報告することが私の任務であって、「日本が負けたらめちゃくちゃになるんじゃないか」っていう、どこかやっぱり軍国少年の思いがあるから、迷っちゃうんですよね。

その中で、たまたま帰って来た特攻隊の人間がいるんだけど。知覧(『知覧特別攻撃隊』という本)の中に写真があって、同級生を見つけたんです。私たち12期の写真が3枚か4枚ぐらいあるんですよ。その中の1人が選ばれた、この記事の。(名前は)熱田。

聞き手:偵察に行くときはどういう気持ち?

気持ち…ざっくばらんに言うと、「あ、俺の番が来たんだな」みないな。上の方の優秀な人から出ていくわけですよね。中隊長、小隊長、班長とか、そして同期生の中にも…まあいわゆる性格もあるけどね、優秀な奴が行ったんじゃないかと。(同期は)3人行ったんだけど、2人とも行ったまま帰ってこない。「あ、俺が最後に残った、1番悪いぐうたらな人間だろう」と思っちゃうから、早く出たいみたいなのがどっかにあるんですよ、軍隊の話ですけどね。だから出かけるとどっちかって言ったときには、「ああ、俺の番が来たな」っていう思いが、素直な表現かもしれないですね。

聞き手:偵察に行くのはかなり危険な任務ですが、毎回死を覚悟?

ええ、そうですね。これはもう死を覚悟ですね。特に飛行機の操縦桿を握ったらいつも、もう2度と帰れないだろうという思いでね。だからやっぱり母親を慕ったり、あるいは自分の下着類なんかそのままにして来なかったかなみたいな、この思いがずっと強くなっちゃうんですよね。思いを残したくないみたいな、死んだ後にね。変なものを見せたくないなみたいな、そういう思いだと思いますね。

聞き手:出ていく間隔は?毎日かあるいは何日かおきか?

それは、状況によって違うから何とも言えないが、平均すると2、3日に1回だろうね。

聞き手:毎回、2、3日に1回は死を覚悟して出たということ?

そうですね。

聞き手:周りはどういう形で送り出したのですか?

周りは、さっき言ったように、飛行場の近くになるとずらーっと、金モール付けた将官が並んで、最後の別れをするんですよ。近くの女学生が旗を振ってくれたり。ちょうどここ(『知覧特別攻撃隊』の写真)に出てくるのと同じですね、送ってくれるやつは。

そしてけっこうよかったのは、偵察なんか出るとですね、特別手当がつくんですよ。だから特別手当をもらって、街の中で休んでくるっていう日が続いたんですよね。出かけるとき「どうでしたか」って言われると、「どうも帰ってきましたが」って言う…たとえば、あるバーに行ってママさんがなんとなく分かっちゃうんじゃないかと思うんですよね。「あなたもうどっか行くんでしょう?」みたいな。これが、ここ(『知覧特別攻撃隊)』)にいう、知覧の特攻隊のおばちゃんが子供たちの出発前を分かって、おもむろに親切にしてやるわけですよね。

聞き手:送り出されるときは、どんな気持ち?

そのときはもう完全に気持ち的には死んでますよね。死んでるって、覚悟して(いるという意味で)、未練が無くなりましたね。「あ、こんなに10代の少年が、すごい日本の将官に送られて旅立つのか」みたいな、その誇りみたいなものを感じますね。卒業式みたいなもんですよね。そんな気持ちだと思います。

聞き手:帰ってきたときは、どんな気持ち?

また次はどうだろうな、というまず素朴な思いですね。この行ってきたことが評価されるんだろうかとか、褒めてもらえるかなみたいな。あるいは怒られるかなとか。自分が帰って来たときなんか、完全に自分の方が正しいと思っているんだけど、指導者の前に立つと怒られるわけですよね、「なんでお前こう行って来なかった!」とか。「2、3人敵がおりました」と言うと、「なに言い訳を!」と言うわけですよね。そんなだから、やっぱり怯えながら、あ、またこの次があるな、みたいな感じですね。

聞き手:死を覚悟して出て、帰ってきて命があったということについては?

まだあるな、まただ行けるな、みたいな感じですね。帰ってくるたびに私の気持ちの中にはきっとだんだん戦争からどこかで遠ざかろうとしていた。もう嫌だな、みたいな。そこが私の心の中で2つ、今でもそうですけど、9条を守る会みたいな、あるいは戦争を語るとか、無事で帰って来て平和運動なんかになったときに、不思議に何か恐さを感じて、でもそっちのほうにググーッと偏って、戦争のことを忘れようと思ったものだから、ほとんどわかんなくなっちゃったんですよね。意図的に戦争っていうものを記憶の中から消そうと思っていたんです。だから非常に曖昧なんですね、私の記憶の中では。でも記憶が消えていくことは寂しい思いともう1つ、これでいいんだって思いと2つ矛盾したものがあります。だから生きて帰ってきたときには、これでいいのかなっていう思いと、これでよかったんだっていう…生に対する思いと、死ねなかった悔しさっていう思いが2つ積み重なっていたと思うんです。

危険な任務

聞き手:別の場所に住んでいた他の偵察要員の電気が点いていたら生きて帰ったというこ となので、電気を気にしていたと聞くのですが?

朝出るのは、今で言うとだいたい5時頃です。朝早い時間、まず電気を点けて支度をするでしょう?そのときにたまたま彼が出たときに、電気が消えていたはずだと思うと「あ、私も同じように、今日は死ぬ日だな」と思っちゃうんですよね。点いていると「あ、まだいいな」と思ったり。そういう迷信みたいな、そういう話が絶えない。もういつもなんか、こう剣を持って、拳銃とピストルを枕元に置いて寝ているわけだから、当時はね。だから、帰ってきてまたよかったな(とは思うけど)、でもすぐに家へ帰れるとは思わない。だから軍隊の中における許容された範囲の中で生きること、死ぬことについて、行ったり来たりしていたということかもしれませんね。

聞き手:危険な任務の中で、同期の仲間3人のうち2人は亡くなったと聞いたのですが?

同じ敵地に飛び込んでいくわけですね。そして同じものを見ておかないといけないわけですね。昨日なかった飛行場が、今日はできているということを見ておかないといけない。だから同じコースを行かないといけない。昨日友達が行って死んでいった同じコースを行く。だから今度生き残った私が、2人が死んでいったところ、あるいは中隊長が帰ることができなかったところを、飛び込んでいくわけですね。行かざるを得ない、使命として。そういう思いですね。「あ、次は俺だな」みたいな。ただ、次は私だな、という思いは、刑務所の中で死刑の判決を受けた人と同じなんだそうですね。いつかわかんない。いつ死刑の指示がくるかどうかわかんない、ただ待つだけなんですね。でも死にたいという思いと、死にたくないという思いと、2つあるっていう、こういうのが感情だったんじゃないかと思います。そういう素直な心情じゃないかと思うんですね。だからみんなが死にたいという軍人魂を褒め称えて、軍国少年が生まれたり、軍神が生まれたりするんだと思うんですね。でも死にたくないという問題は戦争中は非国民と言われて、ずーっと後々までも…同期生の仲間でまだ元気な奴は、完全に今でいう右翼ですね。だから12期会という会があるんだけど、行ってみるとまだやっぱ戦争の話ですよね。そして戦争をしたのは正しかったんだということを一生懸命説明するわけですよね。私はそこんとこ馴染めないんだな。だから、すぐ馴染めないときに、馴染めないものをどう自分の中に生かすかというものを…常に追われている。やっぱり人間みんな悪者にはなりたくないって思っちゃうんだよね。いや、いい者に!ってね。

聞き手:偵察機は、写真を撮って、帰ってから報告するということ?

はい、帰ってから報告ですね。もちろん、飛行機の中でやることもありますよ、暗号でね。「敵襲アリ」とか、あるいは「艦船発見」とか。

聞き手:敵の中に行くということで、邀撃される確率が高くて危険ですよね?

そうですね。偵察に行くと、非常に危険の多い中に行かなきゃならない。その1つの例として、さっき言った話、満州とソビエトの国境線の中では、日の丸の旗を消して、そして「見つかったら必ず死ぬよ」と言われて出かけて行く、だったからね。こっちは大東亜戦争になったら、むしろこっちが攻める方だったから、そんな感じだったかね。でもだいたいアメリカの無線があれほど精密に捉えるってことは、最後までわかんなかったですね。だからみんな傍聴されてキャッチされていくわけですね。

聞き手:その中で帰って来られたということは、渡部さんはすごく操縦が上手なんですね。

いやいや、そうも言えないと思いますね。運だと思います。今の段階でも、運としか言えないですね。少なくとも上手というほど…上手かどうかわかんないですね。

聞き手:1番危険だったのは?

1つは、夜間。帰って来た飛行機が夜間だったんですよ。そうすると焚き火を焚いてね、迎えてくれたんですね。夜間飛行っていうのは非常に難しいんですね。しかも焚き火でやるから、全く地面がわかんないんですよ。だいたい夜間の送迎灯がこうあって、照らすわけだけどね、普通だと。でもみんな全くないところでね。夜間に着陸して、そして上手く着いたときには、なかなか上手いなぁって。面白いなあって。

もう1つは、8千メートルで飛行機が駄目になって、ガタガタガタ、5千メートル、4千メートルまで真っすぐヒューっと落ちていく。このままいけば死ぬなと思って。1万から8千メートルあたりだとちょうど酸素ボンベで息して操縦しているわけだから、こうずーっと口を押さえたぐらいの状態なんですよ。スっと、こうやると苦しくなっちゃうからね。それが酸素ボンベなんですね。それが、8千メートルくらいで酸素が無くなっちゃう(無くなっちゃった)。そうするとヒューっと降りて、4千メートルくらいになると、ブワーッとこうなってくるんですよ、空気が入ってね。そういうのは、怖いなぁと思ったな。

あと、何回か仮死状態っていうのは(操縦しているときに)経験した。地平線が、今まで青だったやつが灰色になっていくんですね。そしてだんだん油が上がっていくと、灰色の中からチラチラチラチラと光が出てくるんですよ。ハッと思って、そして下げるとか。そういうの何回か経験しているんですよ。だから死ぬっていうのは非常に簡単だな、というやつ、頭の中にあったんですね。スーッと死んじゃうんですね。

聞き手:そのときはどうやって持ち直したのですか?

高度を下げる。高度を下げて空気がいっぱいのところに降りてくる。そうするとブワーッといくんですね(飛行機が体勢を水平に持ち直した仕草)。

聞き手:そのとき、後ろの将校は何か言っていましたか?

いや…それはちょっと記憶にないですね。頑張れ頑張れという言葉をかけてくれた。

聞き手:先ほどの話だと、整備士の人と一心同体ということだったが、2人乗りなので、将校とも一心同体で、特に操縦士を信頼しているということ?

そうですね。だから戦争が終わって、みんな将校たちの中には、私が1人で入っていったあと、同じ軍隊の同窓会みたいなのが続いてきたんですがね、その世話役はやっぱり整備兵士だったんですよ。士官学校出のね、もう亡くなりましたけど。だからそれは、なんていうか兄弟以上の関係にならないと、なかなか難しいですよね。

聞き手:完全にお互いを信頼し合ってやっていく?

やっぱり同級生でも、整備から見ると、操縦、特に司令部偵察機はなんだろうっていう思いがあるんですね。戦争が終わって、帰ってきて友達を訪ねて行ったんですが、完全に飛行機の写真がいっぱいあって迎えてくれたんだけど、「お前は司令部偵察機なんだろ」って別個にされちゃうような、なんか寂しい感じなんですね。数が少ないんですよね。

聞き手:下志津飛行学校にいるのはみんな偵察機の方ですよね。それでも数は相対的に少ない?

そう。全体としてはね。

たとえば、後で言われたんだけど、士官学校は1番から25番まで厳しい奴がずらーっと入ってくる、司令部偵察機の。司令部偵察機を操縦するのもね、みんなやっぱり日本の中で軍隊で一番優秀な奴…官僚社会なんかで東大生ばっか入ってくるみたいな…しかもその中で選ばれていくみたいなところ入っちゃったんですね。だから数は少ないですね。

1945(昭和20)年、フィリピンから台湾に移動

聞き手:「1945(昭和20)年、フィリピンから台湾に移動」とのことだが、どういう規模で 移動したのですか?編隊か単機か?)

まずマニラからリンガエンに来て…リンガエンっていうのは上の方、東の方ですね…に来たときに雨の中に入っちゃって、台湾に不時着したんですね。だからそのときは単機(1機)。で、台湾から今度、福岡に帰って来た。福岡では本土決戦のための再編成なんですね。そのときは大型の飛行機に何人か乗ってきたように思うんですね。その頃にはもう飛行機はほとんどなくなっているんですよね。動かせる飛行機がなくなっていると言った方がいいのかな。そして福岡席田飛行場(むしろだ、註:後の板付飛行場、現・福岡空港)に来て、あらゆる飛行機をみんな集めて再編するわけですね。そっから沖縄作戦に行っていくわけ。

聞き手:台湾からフィリピンの救出作戦に参加とは、台湾に行って、またフィリピンに戻ったということ?(1:00:11))(※聞き手も混乱しているが、台湾に軸足を置いたフィリピンにいる人の救出作戦)

戻らない。戻ったっていうよりは、救出作戦に行ったり来たり。

聞き手:救出作戦は、誰を救出したのですか?偉い人?

結果で言うなら偉い人なんですけどね。マニラが陥落するでしょ、マニラの中には航空隊だけじゃなくていろんな兵隊がいるわけですね。そういうのが全部逃げるわけですから。山岳地帯、山の中を逃げるわけ。そのマニラ作戦によるフィリピンの悪戦苦闘した歴史があるわけですけれども、ひどい行軍をしていくんですね。その中には日本にとって大変な偉い人がいっぱい入っているわけですよ。そして山の中を逃げてくるわけですね。そこを救出する。飛行機に何人か乗せて、また帰ってくるという救出作戦。

聞き手:具体的には?

具体的に言うと、飛行機を操縦していって、フィリップ(註:フィリピン)まで行きますね。そうすると行ったところで…最高で乗っても5、6人だから、何人か行軍して辿り着いたところから選ぶわけですね。

参考資料

- 地図 ───

- 年表 ───

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分

Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.