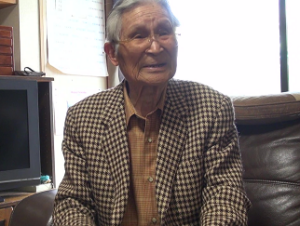

中原 金蔵さん

| 生年月日 | 1920(大正9)年1月5日生 |

|---|---|

| 本籍地(当時) | |

| 所属 | |

| 所属部隊 | 鉄道第九連隊第三大隊第五中隊第四小隊第一分隊 |

| 兵科 | |

| 最終階級 |

インタビュー記録

召集とマレー作戦

私は昭和15年に兵隊検査を受けまして、昭和16年9月11日に召集令状がきたわけです。健軍神社でですね。私は熊本ですが、千葉の鉄道隊に入隊しました。私は熊本から千葉の鉄道第二連隊まで行きまして入隊したのですが、入隊と同時に鉄道第九連隊が編成されて、私は鉄道第九連隊に編入されました。そして1か月もしないうちに大阪へ行き、大阪港から乗船して船で、今のベトナムのハイフォンに入りました。そこで1か月ほど訓練がありました。ハイフォンから乗船して、12月3日頃は、カムラン湾あたりに南下していました。12月7日頃は、いっぱい船団が見えていました。12月8日に宣戦布告がありまして、私たちも上陸用舟艇に乗り移って、タイ・マレーの国境に敵前上陸しました。12月8日です。

マレー作戦の一番からずっと私たちは鉄道隊ですからマレーを、線路をやられているか点検しながら、歩兵のあとを行くわけです。歩兵は山下(奉文)軍団ですね。歩兵は(広島の第五師団・久留米の第十八師団・近衛師団の)三個師団で編成され、マレー作戦はシンガポールまで1日20キロずつ進んでいくわけです。どんどんどんどん。しかし、町に入ると人間はおらんわけです。山の中に逃げてしまっている。英軍はインド人が多かったですが、街角にはインド人がバタバタ倒れて死んでいました。それを乗り越えて。驚いたのは、みんな空き家になっているので、現地人が家の中の物をがたくって(かっぱらって)袋に入れてかついで行くので、つかまえて「何ばもっとるか」と言うと、中からウイスキーが出てきたこともあったので、泥棒の上前をはねるようなことをして、一度飲んだこともありましたよ。

マレー作戦は、途中ちょうど12月8日にスンゲーバタニー(訳者注 現マレーシア クダ州Sungai Petani ペナン島の対岸にある都市)というところで鉄橋がやられているので、その修復を三日三晩寝なしですよ。枕木サンドルで、ジャッキで上げてですね、両方ですね。三日三晩で復旧しましたが、みんなの顔は目がくぼんでしまって、三日三晩寝ないで仕事をすると人間の顔もこんなになるかというくらい、目がくぼんでしまって白骨のようになっていました。そして(マレー半島を線路沿いに南下して)進んでいくと、飛行機も時々やってきて爆弾を落とすわけです。途中で華僑の生首を竹に刺してあった。「なんだろか」と聞くと、日本の陣地を敵さんに教えているわけですよね。見せしめにそういうふうに、憲兵がやっているわけですよ。戦争というと言葉ではいかれん。

シンガポール作戦

私たちは、シンガポール作戦にも行きますが、計画では(昭和17年)2月11日(訳者注:紀元節を目標にした)にシンガポールを陥落させるということでした。向こうの抵抗も強いので、ちょうどマレー(半島最南端)のジョホールバルがやられている。大砲が向こうに行くことができない。だからちょうど11日頃から○○○○てっしゅう?。マレーのジョホールバルとシンガポールの間に水道があって、一番狭い所に陸橋があって、それが爆破されているので、鉄道も行くことができない。鉄道の方は工兵隊ががんばって13日にはできあがった(修復できた)。私も小隊が選抜されて20人のなかに入って(シンガポールの鉄道の偵察命令が下りる)、○○○○てっしゅうで?(舟艇の間違いか?)対岸のシンガポールに上陸しました。そしてどんどんどんどん進んで夜中にブキテマまで行きました。行く時も弾の下をくぐって行く、シンガポールから撃つ弾、日本から撃つ弾、の下をくぐってブキテマまで行くと、シンガポールの町のほうから、どんどんどんどん、みんなが頭に自分の荷物だけ載せてどんどん並んでくる。民間人ですね。みんなが逃げてこっちへ来るわけです。その時、民間人をやりすごして、そして、そこは鉄道線路も異常がなかったので、駅舎に寝室を作って、そこに一晩寝ました。すると夜中にゴーゴーゴーゴー戦車がバックしている。それから「おかしかな」思っていると、ダーンと弾がすぐ横に落ちて、爆風で土が屋根にかぶって、家はガラガラ鳴ったので、寝台の下に潜り込みました。あくる朝起きてみると、家の横に大きなすり鉢のような穴があいていた。その泥が土砂になってふっかかって、まあちょこっと(ずれてたら)まともにやられるところだった。やはり運ですね。あくる日は13日で、小隊長がこれはよくないと言って私たちはマレーのジョホールバルまで引き返した。その時もどんどんどんどん撃っているわけですよね。13日はジョホールバルの陸橋が(修復)できて、十五糎加農砲が中に引っ込んできているわけです。そこから撃ち始めたから、向こうの要塞まで届くわけです。それで13日からどんどん日本も敵さんの要塞まで打ち込むことができたわけです。お互いが弾をくぐって帰って。

ちょうど15日に、ジョホールバルの水道で、みんなで海に入って、水浴していた。すると黄色の旗たてて、どんどんどんどん自動車が行きました。なんだろうと思いましたが、体を洗って、ジョホールバルの宿舎に引き上げていたら、内地からのラジオでちょうどシンガポールを攻略したと、側におってですよ。(先程見たのは)山下将軍たちの車ですよ。後で聞いたら、シンガポールのなかにフォードの工場がありますもんね。そこで、パーシバルと山下将軍のイエスかノーかの有名な会談があったのです。私たちはちょうど目の前で見ていたわけです。シンガポールが陥落したことをようやく知って、私の部隊は3月1日にシンガポールに入りました。私たちの小隊だけは、1か月シンガポールに入って、なかの駅舎の補修なんかをして、その時は日本軍としては、部隊はシンガポールの町にいれんわけです。入れたら危ないから。治安が乱れるから。それですから、各隊からえりすぐった人間を出させて、憲兵隊に編成して、憲兵隊で治安を守りました。もう日本の陸軍は、シンガポールの外まで行って、それから先、市街地には、いれんわけ。そのような処置をして治安を。天気がよかった日、シャワーを浴びる時、一番に褌を洗って干しておくと体を洗っているうちに、褌が乾いてしまいます。ちょうど1か月シンガポールの駅の管理をしていました。4月1日にシンガポールから乗船してビルマに行きました。途中は船がやられて沈んでいて、インド洋はマストだけが出ているようなのがありました。

ビルマへ

ビルマに行きまして、ビルマのラングーンです。今はラングーンと言いませんが(現ヤンゴン)。ラングーンの機関庫で20人ばかりで勤務しました。4月は暑いですよ。暑い暑い。ちょうど石油缶ですね、10何人が機関庫勤務でしたが、石油缶1杯に水を沸かして飲んでしまいます。生水は飲めませんからね。石油缶1杯では足りないですよ。電線にスズメがとまっていたので、スズメが焼き鳥になってしまうのではと思ったほどです。私は、暑いから、線路の上に陸橋がありましたので、毛布を一枚持っていって、陸橋の上で野宿していました。部屋にいられない暑さでした。南方はちょうど10月から5月頃までは乾季ですよ。ですからスイカなんかは12月から1月、2月頃にでてきます。5月から10月までは雨期で毎日雨です。ビルマのマンダレーまでは、ずっとたった1メートルくらいしか線路の盛り土がない。ずっと平野ですよ。灌木がところどころにあるだけで、ですから、私は飛行場がすぐできるなと思いました。(土を)ならさんでもいいくらい。そして、ビルマ人がきれいです。頭を結って櫛をさしていて、色もあまり黒くなくてきれいで、日本に帰ったごたる感じがしました。

ラングーンの機関庫勤務をしてからマンダレーまで行って、マンダレーからスイッチバックで、ちょうど熊本の阿蘇のスイッチバックのようですが、ラシオ(Lashio、現ラーショウ)(当時は殆どがラシオと呼んでいた)に行きました。ラシオに行くとヒヤッと涼しかった。別荘地のようで、日本でいうなら軽井沢へ行ったようでした。ラシオから先はすぐ雲南省で中国ですものね。だからそこでも1か月ばかり勤務していましたが、その時は、カレン族ですかね、首に金輪をかけて首が長い人たちがいるわけです。松の木があり、キュウリなどの日本と変わらない野菜がありました。日本に帰ったごたる感じがしました。1か月くらいいましたが、命令がでて、ラングーンに帰り、ラングーンからまわってタイへ上陸しました。

泰緬鉄道建設のためタイへ

泰緬鉄道建設ですよね。私たちは命令で動くだけですから。泰緬鉄道があんなにまでひどいとは思わなかったですよね。戦争中は、まだ勝っていましたから、王様気分でしたものね。タイは、ハイフォンでもビルマでもマレーでもそうでしたが、通りは、ねむの木というのでしょうか、道路は全部、大きな木が覆いかぶさっている。暑いからそれが日覆になっているわけです。ビルマからタイに引き上げて、タイの町で一時休憩して、2、3日いてすぐタイのバンコクからノーンプラドックへ行き、そこからカンチャナブリまで行って、そこで宿舎ができていましたから。そこから私たちの連隊はメークロン河の架橋をする泰緬鉄道建設に入るわけです。

聞き手:地図がありますかね、これですかね。

カンチャナブリからナムトクを経由して(ビルマの)タンビザヤまで415キロあります。私たちの受け持ちは半分です。両方から。鉄道第九連隊がタイ側から、鉄道第五連隊はビルマ側からやったわけです。メークロン河の川幅が一番狭いところ、それでも200何十メートルあります。

私たちがまだカンチャナブリにいて、いよいよ泰緬鉄道建設に入ろうとしたときです。捕虜収容所は韓国人がだいたい捕捉していました。上のトップは日本人の将校ですが。半分くらいは韓国から徴集した人たちが捕虜収容所で兵隊をしていていました。カンチャナブリのバーンポーンで、捕虜とタイ人が物物交換かなんかしていたそうで、兵隊が、とがめたらしいです。それで、物物交換かなんかしていたので、タイ人たちを追い払ったそうです。それで、タイ人が投げ石して、そこでごたごたがあったので、夜中、仮宿舎で巡回していた日本兵が、タイ人に竹やりで刺されました。そこで日本兵が銃を持って追いましたが、潜伏していたタイ人に刺されました。そこで、ぼこっと戦闘が始まって、二人の日本兵がまた殺されました。

そのことをバーンポーン事件と言います。なぜかというとタイは僧侶を大切にするわけです。お寺を日本の一部が宿舎にしていたので、それに反感をもっていた。そういうことがあって、ごたごたあって、扇動されて、問題が起きた。日本の今井連隊長(訳者注:今井周大佐・いまいいたる、陸士30期、員外学生・東大、鉄道第9連隊長、第2野戦鉄道司令官・少将)と向こう(タイ側)が話し合って、なんとかおさまりました。あれがこじれたら、泰緬鉄道建設はできなかったかもしれない。そんな険悪なことがあった。マレー作戦で私たちはタイ・マレー国境のタイ側に上陸しました。そこでも小競り合いがありましたが、それは下部まで命令が届いていなかったからです(訳者注①)。

タイは日本に友好的でとてもずっと協力してくれた。マレー作戦の時も、物資を最初に上陸したハイフォン(訳者注、タイのシンゴラの間違いか?手記ではタイのシンゴラ近くに上陸と書かれている)に(集めた仕草)のを、ずっと鉄道でタイを通過させてくれました。下のほうには命令が行き届いていなかった。日本が急に敵前上陸したので。今度もカンチャナブリのバーンポーンのお寺に駐留していたのが原因だった。私たちもはっきりはわからないですが、バーンポーン事件が起きたのです。(訳者注②)

(訳者注① 1941年12月8日未明から日本軍がタイの10か所に侵入を始めたが、侵入開始時刻は場所によって異なる。8日未明の侵入開始時点ではタイ政府の許可を得られていなかったため、タイ側と日本軍に衝突が起きた場所があった。衝突発生後、タイのピブーン政権は日本軍の通過を認め、同年12月21日には日タイ同盟条約に調印した。開戦時の衝突では、タイ側と日本側に多数の死亡者を出した。参照:柿崎一郎『草の根の日タイ同盟――事件史から見る戦時下の日本人とタイ人』京都大学出版会 2022年 382―395頁)

(訳者注② バーンポーン事件は、1942年12月18日夕方、バーンポーンの寺にいた日本兵が、捕虜にたばこを恵んだ見習い僧を殴打したことによって始まった。当時この寺に宿泊していたタイ人労務者は、日本兵が僧侶に暴力をふるったことに反発、タイ人労務者と日本兵との間に衝突がおきた。さらにバーンポーン警察署前で、日本兵とタイ警官隊との間に銃撃も起きたため、日本側は7名が死亡するという大事件になった。参照:柿崎一郎 前掲書 256―257頁)

過酷な泰緬鉄道建設

いよいよ私たちも(資料集を見ながら)ここがメークロン河の「戦場にかける橋」(映画)の橋、メークロン橋、これが架橋の始まりですよ。20メートルごとに、小隊ごとに、一つの築島を作ります。(以下築島の説明)川の中に杭を打ち込んで、そこに編んで砂を入れるわけです。築島を作るとき、船二艘をつないで、そこに櫓を立てて、私は芯矢手で櫓のてっぺんに登って、杭をもってきて打ち込みます。鉄錘を皆が鋼で引き上げては落とす、ちょうど昔のヨイトマケのような感じでした。ちょうど10メートルくらいで底まで着くわけです。円く杭打ちが終わると、水に潜って、それに竹で杭を編み、その中に砂を船で運び投げ入れる。そのようにして島を作って、それに建築隊が井筒の型枠を作りました。建築隊は鹿児島から来ていました。

建築隊が作った型枠にセメントを流し込んで、1週間もすると型枠を外し井筒の沈下作業をします。築島の砂を取り出すと、井筒が自分の重みで下がっていくわけです。ちょうど10メートルばかり下がって、それにレールを30本ばかかり持ってきて重石としてかけます。他に何もないわけですから。重しをかけてもうこれ以上下がらないところまできたら、井筒にまた砂をいれて、その上に建築隊が橋脚の型枠を作って、それに流し込む。

私たちはそれを一つ作っただけで、私は小隊長の命令で、根田軍曹配下の測量班にまわされました。

(ここで中原金蔵さんは、自分の手記を読み上げる)

根田軍曹は東京市の土木技師でした。その人の班に行って、キンサイヨクの毛利測量隊に合流して、ジャングルなかを測量するわけです。測量は20メートルごとに行います。ジャングルの中ですから、象を使うわけですが、象に感心しましたよ。象は鼻で竹や木を巻き付けて下に引きずりおろし、それを足で押しつけて、また、鼻で竹や木を巻き付けて下に引きずりおろし、それを足で押しつけるので、象の歩いた後には、穴ができるわけです。だから象を一匹通します。そこを、今度はナタで兵隊が切っていくわけです。

象は前線で300頭くらい使っていました。重機がありませんでしたから。橋なんか作るときは、向こう(タイ)のジャングルの中にチーク材があるので、これを切って、象に引かせて。写真に載っています。(写真を見ながら)丸太を鼻で転がして行って、今度は引っ張って行くわけです。

私たちは前線に行くとき、感心したのは、かごを積んでありました。前線に行くときは、食糧を持っていかなくてはならない。米とか野菜。前線に行くとき、象に乗って行きました。何もありませんから。車も通りませんし、道もありませんから。坂を下りるときは、象は前足をこのようにして(立てて歩き)、後ろ足は膝で行くわけです。そうすると上(象の背中)は水平です。坂を上る時は、前足は膝で行き、後足を立てて上って行く。そうすると上(象の背中)は水平ですよ。そのようにして行きました。私たちが象に乗るときは、象は膝も後ろ足も座り、私たちは、耳にひっかけて乗りました。必ず象使いがいるわけです。象使いは現地人で、象の首にまたがって行きます。象は感心ですね。象がなかったら泰緬鉄道建設はできませんでした。

ポール持ってトランス(訳者注:トランシットの事と思われる。方角の角度を測定する器具)で線をずっと。カーブはR200メータくらいでカーブでした。そして、20メータごとに定点を打ってレベル(訳者注:高低差や地盤高を測量する器具)で高低差を測り、どこを削って、どこを埋めるということですね。これをずっとやって。最初はポールとレベルを持って助手をしてたけれど、後から私に何もかにも教えて、お前がせいと言って。

トランスもレベルもその時覚えました。それから計算ですね。これはあとからためになりました。そしてカーブは最小半径120メートルで、勾配は25/1000。それ以上はもうできないわけです。(訳者注:当初はカーブ最小半径2000メートル・勾配は10/1000であったが、最低限のカーブ最小半径120メートル・勾配は25/1000にまで下げられた)

ある時、連絡があって、「映画があるから、中隊に帰ってこい」ということで、中隊本部に集合ということでしたから、象2頭に乗って行き、みんなで中隊に行って「戸田家の兄弟」とか「暖流」が上映されて懐かしかった。それから象に食糧を積んで、乗って宿舎に帰りました。

そして、受け持ちの測量が終わったので、原隊に帰って、路盤構築が始まりました。路盤構築も岩山でした。(写真を見せながら)こうして岩盤をノミで掘って、ダイナマイトを詰めて点火して、爆破したわけです。これくらい(手で示しながら)のノミで二人一組でたたいて、穴を10センチばかり堀って、それから長いノミに変えて、一人がノミを持って一人が大ハンマーで打って。30センチから40センチのノミです。二人一組でいっぱい掘ってある。あっちが雨期で、小雨が降っている時は良いですが、雲が切れて日がぱあと射すと、バーッと熱くなり、暑さで倒れる者がおるわけです。捕虜が倒れるわけです。その時の捕虜を〇〇〇〇と言って、怒らなくてはなりませんでしたが、半分はかわいそうでしたよね。ちょこっと暑くなって、それがまた雲がくるといいあんばいに。そんなに過酷なところでした。

昭和18年の1月になりまして、乾季でしたが、そのように曇っている時もあれば、日が射す時もある。そして、そうしている時に、ニーケ、ニーケがタイとマライ(ビルマの間違いと思われる)の中間点です。ニーケまではタイでしたが、ニーケから先はビルマでした。ニーケからコレラが出て、どんどんどんどん蔓延してきたので、捕虜がバタバタ死んでいくわけです。うちの中隊長藤井中尉が向こうの捕虜の将校と話し合って、銃殺した。そうしないと、くいとめられなくて、他の者へうつっていくので。蔓延して。それで、捕虜収容所長の中村大佐が、熊本の人でしたが、この中村大佐が、藤井中尉を軍法会議にかけ、後で問題がおきるといけないので、藤井中隊長は内地にかわりました。

その中村大佐(訳者注:中村鎮雄大佐、陸士30期・歩兵、予備役編入・特別志願、何校かの配属将校を勤める)は兵役を終わっていたけれど、召集で。熊本に息子さんの中村たつおさん(漢字不明)がおられて、(?)の横です。中村大佐は戦後呼び出されて、他の者が「行くな。なんであんたが行く必要があるか。一時逃げておれ」と言いましたが、軍人ですね、出頭して、シンガポールのチャンギ監獄に突っ込まれて、あとで死刑になりました。死刑になる前に、イギリスの将校たちが嘆願書を持って、「中村大佐はとても良いお方だった。死刑だけはやめてほしい」と嘆願書を持って減刑を求めに来きましたが、その時はもう遅かった。もう、死刑になっていた。4、5日遅れたわけです。これは、あとで聞きましたが。

聞き手:この時の捕虜の人たちは、白人の人と、現地の人、韓国人とどういう感じなのですか

白人の捕虜は別の宿舎です。捕虜は捕虜収容所にいました。(写真を見せながら)この捕虜の痩せているところを見てください。痩せていますよ。これは捕虜の墓地ですよ。

聞き手:これは当時撮られた写真ですか?コレラが発生して殺されたというのは何人の人たちですか。白人ですか。

殺されたのは白人の捕虜、イギリス人です。捕虜の宿舎が全部竹の柱で、椰子の葉で〇〇〇〇。土間も雨でぐしゃぐしゃしておるし、土砂も。便所も漏らして行く者もあるわけですよね。ですから衛生上も本当に悪かったわけです。便所を漏らして。また、そこを歩いていかなくてはならない。外には便所があり、便所というのは、ただ穴をずっと掘って、そこに板を渡して、仕切りもなく、そこでかがんでしなければならない。もう本当に動物のよう。そういう状況でやっているわけです。

コレラが発生

そしてだいたい1年3か月で建設が終わった。412キロ。熊本から広島までくらいです。ジャングルのなかで道具もない。シンガポールにいた捕虜が2万4000~5000人。ビルマ人タイ人マライ人の民間のクーリーを集めたのが約10万で、交代交代で約20万人位集めているわけです。路盤構築なんかも二人一組ですよ。そしてゴミ埋めは(?)二人で穴を掘って、モッコがないので、頭に乗せて持って行って、捨てる。もう、みっちり。路盤構築なんかも、線路の横に一日が終わったら、その日その日お金を渡して帰す。現地人なんかは。そのようにして1年5か月で開通したわけです。

この鉄道を第二次世界大戦でイギリスが計画した時は、建設にはどうも5年かかるということ、悪病等で計画を断念したといわれる。その難工事を戦時中の困難な事情のなか、日本の鉄道隊は着手から完成までわずか1年3か月で驚異的に成し遂げました。建設に携わった投下労働力は日本軍および軍属が1万6000人、捕虜7万3500人 現地人が推定10万~20万人。現地人は入れ替えが激しいことがあった。合計20万人余の作業人員が約415キロの全工区に配置されました。そして死んだ人の数は○○○○人(聞き取れないが、中原さんの手記によると2万4500人)。枕木は10メートルに13本ですから、枕木1本に人が一人死んだ計算になる。国籍は、日本人、朝鮮、タイ、マレー、ビルマ、インドネシア、オランダ、中国、インド、ベトナム、イギリス、オーストラリア、国際(的)ですね。

インパール作戦から敗走してくる日本兵

そして、いよいよできましたから、開通したので、私はニーケの機関庫で一時期、機関助手をしていました。飛行機がパーと下りてきて、機関車を撃つわけです。バーと穴があいて、蒸気が上がってもう走れないわけです。あとで機関庫にもってきて、やられたところは、鉛を詰めてふさいで、またやりますが、(敵は)あの機関砲で打ち破ります。

それからビルマ側のアパロンの機関庫に配属になり、そこでずーと点検して、その頃は、ビルマへ補給を弾薬とか食糧なんかを送っていました。しばらくしたら、だんだん向こうから後方へ兵隊を送るような時代になってきた。私がアパロン駅に兵隊をいっぱい乗せて積んだら、点検しておりました。駅に着いたら必ず点検しなくてはなりませんから。貨車のなかから、熊本弁が聞こえてくるではないですか。私は、まだマライにいる時に、手紙をもらって、家のすぐそばの宮本君が南方に行っていると聞いていましたので、

「どこですか、熊本ですか」と言うと「熊本です」と言うので、「衛生兵の宮本を知りませんか」というと、「隣に乗っている」と言うので、すぐに隣へ行ってみると(彼が)いました。第6兵站病院で、アパロンにアンペラで宿舎を造ってありました。そこに全部降りて、そこに道具を運んでいるわけです。そこに彼を訪ねて行きました。

彼も軍曹になっていましたから、下士官宿舎に行って、夜明けまでいろいろ話をしました。そのような記憶があります。ビルマ側からの兵隊を乗せてきて、それから何か月かすると、7月頃、貨車の乗っている人がもう皮だけしかなかった。肉はなかった。骨と皮だけでした。それを見たときは、こっちも涙もでない。内地のお母さんが見たら気絶して死ぬのではないかと思ったほどでした。ビルマから帰ってきたのはインパール作戦でやられた人たちです。もうマンダレーはイギリスの落下傘部隊で占拠され、後方は遮断されている。それですから、インパールで負けた人達が全部、山のなかを夜、這ようにして退却してこの境のモールメンまで来ているわけです。そして話を聞くと、途中で川の魚を採ったり、南下して米を少しもらって搗いてかじったり、それでも足りなくて倒れている者がいるそうです。「自決するから手りゅう弾をくれ」と言ったりするが「自分もいつ倒れるかわからないから、手りゅう弾はやれない」と言って見殺しにして、帰ることはできない。自分もふらふらだから。戦友を乗り越えて、モールメンまで辿りついた者は、貨車に日本の泰緬鉄道に乗せて後方へ送る。そのような人が貨車にいっぱい乗っている。ちょうどその時です。奇遇です。熊本の出水の国府の戦前兵隊になる前に知っていた人が乗っていました。その人も骨皮一枚になっていて、あれだけは私もぞっとしました。送って、とうとうおかしいなと思っていると、終戦になりました。

終戦

桐村軍曹が。私たちも食糧も終戦の時はあまりないし、タイ側にいてお金はもらっていて、ある程度現地で調達できてよかったですが、ビルマは軍票ですから、終戦になるともう使えません。終戦になったらもう反対です。私たちが終戦を知ったのは9月になってからでした。8月15日には、私たちには(終戦が)わからず、9月になってから終戦を知りまして、銃なんか全部兵器を持って集まる。銃には菊の御紋がついている。それを全部削って、敵さんに差し出して。

今度は敵さんの捕虜の死んだのを沿線に埋めてあるので、それを掘り起こさなくてはなりません。掘り起こすのは別の部隊が掘り起こすのですが、掘り起こす日本人の軍人を乗せて機関車でずーっと泰緬鉄道沿線を行き、降りて、場所がわかっているものですから、掘り起こすと、昔の缶入りたばこでした。あれにこれはどういう原因で死んだと書いた紙が入っていたので、それ(たばこの缶)をあけて。ちょうど骨だけで石油缶いっぱいになります。そして、この人がどうして死んだということが書いてあるわけです。1例を言いますと、うちの食糧班の軍曹が、捕虜が食糧を盗みに来たといって捕まえて、拷問にかけた。人間の一番大事なところに電線を巻き、バッテリーを入れてジャンと感電死させた。だから拷問をした軍曹が呼び出されて、そこに電線を巻かれて電気をかけられて殺された。ずっと捕虜の前に一列縦隊に並べられて、首実験ですよ。前か後ろか、そして現地人も連れてきて、ですからうちの部隊でも、小隊長が自殺した。その通りにどんどんひっぱられたわけですよ。私は話しましたように、ちょうど捕虜の件も終わって、遺骨収集も終わった段階で、大隊本部の藤原軍曹が、「中原さん、病院に親しい人がいるから入院しよう、私が診断書を大隊本部の軍医に頼んで書いてもらう」と。ですから最後は藤原軍曹と二人で、向こうに連絡したらOKと、宮本君が手続きしてやるというので、もう軍票は使えないですが、タイの現地の紙幣をもらっていたので、牛車にバナナかご2杯たばこを買って、牛車に乗せて、病院に入院したのです。病院に入院すると、皆たばこがないので、「私が巻きます、私が巻きます」と言って、入院している同僚たちが、たばこを巻いてくれるし、食事なんかも、「私が持ってきます」と言って、上げ膳据え膳で、将校待遇ですよ。麻雀とか花札とか遊ぶことを習って、そうしているうちに病院船で連れて帰ってもらって、そうして、大竹港に上陸しました。

波が上がったり下がったり、良かったり悪かったり、良かったり悪かったり。生きたり死んだりして、帰ってきました。最後はようございました。正直に生きるということが、人間一番大切ではないかと思います。

体験記録

- 取材日 2012年5月4日(miniDV 60min*2)

- 動画リンク──

- 人物や情景など──

- 持ち帰った物、残された物──

- 記憶を描いた絵、地図、造形など──

- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─

参考資料

- 地図 ───

- 年表 ───

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

■アクセス

〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2

JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分

都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分