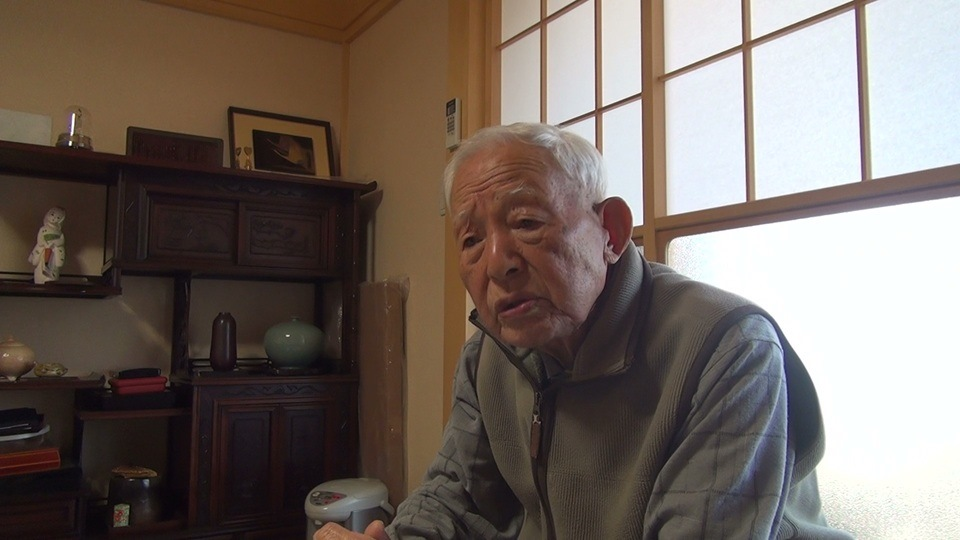

大島 庄市さん

| 生年月日 | 1917(大正6)年3月4日生まれ |

|---|---|

| 本籍地(当時) | 新潟県 |

| 所属 | 陸軍 |

| 所属部隊 | 高田歩兵第33連隊→第33師団第2野戦病院(弓6832部隊) |

| 兵科 | 衛生兵 |

| 最終階級 |

プロフィール

1939(昭和14)年1月10日召集、高田歩兵第33連隊

高田陸軍病院で衛生兵の教育後、第33師団第2野戦病院(弓6832部隊)が編成され中国湖北省へ、大冶鉄山の警備

その後、北に移動して中原作戦、徐州作戦にも参加

1941(昭和16)年12月末バンコクへ上陸、ビルマへ

1944(昭和19)年3月~7月 インパール作戦

1946(昭和21)年5月 復員

インタビュー記録

数えの22歳で陸軍病院の衛生部員に

妻:いつもおじいちゃんが戦争の話、兵隊に行った話いつもしてるもんですからね、そんなにさ、話をしたかってさ、私らも覚えられてらんないしさ、なんとか良い方法はないのかねぇと言ったら、そしたら倅がね、じゃあお願いして…

このうちが、中越地震で、うちが全壊してね、新しいお家なんです。あれからもう、中越沖地震からもう8年が経って。8年前地震でやられちゃって、だから二階がなくて。こんな大きな地震初めてだった。婆さんが91歳、私が98歳過ぎて、じき100歳になるんです。

これが兵隊の初年兵のです。それは私が戦地、あの陸軍病院で教育受けて、上越の高田陸軍病院で初年兵の教育を受けて、軍隊、戦地に行く時。初年兵の教育を受けたばっかりの。まだ若い、23か24(歳)くらいの、それから70年以上経ってますからね。戦後70年って言ったら、話は長くなりますけどね、あんたが質問しないで私がお喋りしるのもどうかと思いますけどね(笑)。私は召集兵なんです。現役じゃないんです。第一補充兵役です。乙種です。はい、大正6年です。3月4日です。98歳です。昔(数えの)21歳が徴兵検査だったから、22歳だね。

訓練地は、今の上越30連隊陸軍病院の、私は衛生部員の師団軍医部の所属で。軍人精神を養うために歩兵連隊に先に入ったの。最初の。教育隊ですね。高田30連隊と書くんですね。 それで一ヶ月は歩兵の30連隊で教育して、高田陸軍病院の方に行ったんですけど…、最初、歩兵の教育を一ヶ月受けて、後、今度は衛生部員ということで陸軍病院に行ったんです。これ終わってから。これ一ヶ月。歩兵の一ヶ月で、こんど高田陸軍病院の方へ。

(しばらく省略:聞き手に確認しながら書類に記入している)

聞き手:高田陸軍病院のその後の配属先は?

最初、高田歩兵30連隊で歩兵教育受けて、それから衛生部員として陸軍病院でまた教育受けて、それからこんど戦地行くために新発田の歩兵16連隊で、戦地行くための、「支那」行くんですけどね。高田陸軍病院終わってから、新発田の16連隊で、戦地に行くための編成地ですね、新発田の16連隊です。新発田は新しい…(同席の息子さんがシンハツダ 新発田と書くと教えてくれている)。

他の部隊と、うちは第二野戦病院と第一野戦病院と二つ、師団に二つ野戦病院がありまして、新発田の16連隊で一緒に編成したんです。編成というのは、戦地に行くために何月何日に、訓練ですね。そうですね、新発田出て若松の磐越西線で、若松から品川出たんです。品川港から出航です。船に、軍用船に乗せられて。それで揚子江の中支、揚子江を北上して、武漢三鎮のですね、武昌、武漢三鎮がありますね、その武昌上陸です。(先ほど書いたメモを指差し)芝浦ですね、品川でなくて品川の駅で降りて、芝浦港から出航。武昌上陸。それが中支派遣軍、第33師団です。正式な師団は第33師団です。第二野戦病院付きです。それから、こんど、そういう武昌だけに出れなくて、山ん中へすぐ移動させられて、武昌から九江っていう港、そこから山ん中入って、大冶鉄山舗、大冶鉄山っつう、ダイヤというのはこう、「支那」のダイヤは、鉄が出るところの…(手元のボードに漢字を書いている)。

もう80年も経ってますから、地名もよくわからない、漢字が第一わからない。いいです。カナで書いておきますが。大冶鉄山舗。九江からね、武昌から九江に。これ書かんでいいですか。漢字がわからない。面倒な字なんです。作戦の名前は、カンショウ作戦、字がわかりません。それは初めての作戦です。どんな字ですかね。字引きがないとわからない。

作戦と共に野戦病院も移動

聞き手:カンショウ作戦について、負傷者は沢山出ました?

負傷しません。それは師団としては負傷者は出たでしょうね。負傷者は何名くらい出たかわかりませんね。というか作戦で、野戦の負傷者だけでなくて、内科の病気もあるわけでしょ。弾(タマ)に、銃弾で倒れた人もあるし、それから内科、たとえば赤痢とか、脚気とか、そういう病気で亡くなる人もいましたけど。だけど、栄養失調で亡くなった人はおりませんけどね。その時分はもう、戦争は勝ち戦でしたから、割合とまぁ良かったです、作戦ね。それから転々として、(野戦)病院は移動して行きますから。同じところにばっかりいないんです、転々と。作戦が変わるごとに移動して歩かなきゃならない。

聞き手:作戦ごとに移動するんですか?

野戦病院も移動しなきゃなりません。命令によって、師団の参謀部の命令によって。そんなもう、一ヶ月なんてものじゃなくて、移動移動ばっかりで限りがないですね。作戦終わって、あとまだ開設したところは、ホーシンだったかな、まだホーシンとか、武寧とか色々あるけれど、もう書き足せられないですね、いっぱいで。野戦病院だったから移動して。書いたら書き足せられない。いっぱいこと移動して。

患者食や食事療法

聞き手:当時は勝ち戦で?

勝ってましたからね。戦争は有利だったから、割合と中支の作戦は楽でしたね。食糧の方も、そんなに面倒じゃなかった。割合とね、師団の経理部がありましてね、そこで食糧を配給してくれますから、給食班てのがあって、師団にもらいに行くんです。米とか野菜とかそういうの。それをもらってきて、炊事班が賄いして、それで患者の食事もあるんです。それは野戦病院勤務の給食班が作るんです。それってのは軍医の見立てによって、軍医の診察によって、普通食、お前はお粥、お前は全粥とか、病気に応じて、軍医が診断した、軍医の言う通りの患者食ですね、患者だけが食べる。並食とか粥食とか。同じ粥でも6号食とか5号食とか、いえば限りがないですて。その患者によって特別食というのもあるわけです。そういうのは、経理部の、給食にも衛生部員がいて、その患者に応じた食事を出すわけ。まだ戦争勝ってましたから。我々は何でもないから普通食。だから脚気は脚気のような食事、赤痢アメーバ、細菌性赤痢とか伝染病患者にはどういう食事が良いかとか、食事療法もやらなきゃいけない。その衛生部員が、給食班が作ったやつを軍医の命令によってその患者に食べさせる。飯盒の中に入れて、茶碗がないですから。全部飯盒の中で。

聞き手:怪我と病気だったら、どちらが多かったですか

私は達者で健康でした、お陰さんで、ずっと。

妻:元気でうちへ帰ってこられた。ところがだんだんビルマの方まで行ってるうちにね、食べるもんが何にもなくて。びっくりした話してるけど

聞き手:そうですね、その後がありますもんね

歩兵とか工兵部隊とか行李(隊付輜重兵のこと)とか、それから弾薬とか食糧運ぶ輜重兵とかあるわけでしょ。その部隊ごとにみんな職種違うんですよ。それで歩ける患者は野戦病院だけど、それも連隊付きの軍医の、病歴書というのを持って、部隊付きの軍医がいる、そこで診察して、野戦病院で治療しなさいという病床日誌ですね、カルテ。カルテ持って野戦病院にくる人もあるし、重症者は、部隊付き衛生部員というのもいる。病院付きでなくて部隊付きの衛生部員というのがついて、部隊付きの軍医が診察した病様を書いたカルテを持って、野戦病院へ来るんです。お前伝染病とか、お前内科とか、脚気だとか、まぁ色々あるわけ、神経痛もあるし、人によって治療も食べ物も違ってくるわけですね。もう、細かく言ったら限りがないです。

中原会戦、ビルマ、そしてインパールへ

聞き手:中支から戻られたのはいつ頃?

中支から帰れません。ずっと戦場です。うちには一回も帰れません。私は軍隊生活7年5ヶ月。ずっと連続で。中支から北支、中支派遣軍から北支派遣軍、中支終わったら北支。今の北京あたりまで行ったの。中原作戦に行ったの。それが終わったらね、「麦と兵隊」の有名な徐州に集結したんです。そこに集結してね、天皇陛下から恩賜のタバコをね、カビが生えたの、恩賜のタバコ貰ってそこで野戦病院を開設して、徐州で、そうしたとこでこんどね、大東亜戦争が始まるから今度ビルマに行くんだって。北支からビルマ派遣軍。そこでまた南京から揚子江、揚子江を経て上海、上海から軍用船に乗せられて、台湾沖通って、タイ国のバンコク上陸したの。それがですね、16年の12月27、28日頃だね。もうお正月だね。それからタイ国のバンコクでね、全部部隊の作戦準備終わって、タイ国とビルマの国境、印緬国境を通ってね、ビルマ作戦に参加。今ミャンマーと言います。ほれで、ビルマはラングーンが首都です。マンダレーというところが第二の首都です。そこで、うちの33師団の“弓”師団はね、部隊の防諜名というのがあるんです。それをうちは、33師団、秘密が漏れるから“弓”なんです。(近くの本を指差している様子)この本はいっぱいある。陸軍省の報道部員が書いたんです。歩兵が3個連隊なの。弓兵団というのは33師団と決まっている。秘密になっている。それついてね、やっと落ち着いたなと思ったらね、今度はインドのインパールに行きなさいと命令で、それからこんどね、インドとビルマの印緬国境。山また山、前人未踏です。誰も通ったことのない山を、作戦をしながら、インド領のインパールを目指して攻撃したんです。

支離滅裂、地獄のようなインパール

ほれで、7月の10日頃まで作戦やりましたけどね。全然、弾薬、弾、歩兵の弾ばっかりでなくて、大砲、高射砲とか野戦重砲とかそういう弾がない。食糧は何にもない。軍医さんがね、見たこともない野草をね、「これがええんじゃないかな」と言われればその野草を食べたり。それで蛇とか蛙とかね、そういうのを食糧にしたり。連合軍の爆撃にやられてね、もうどうしようもないんですよ。こっちは弾も食糧も何にもない。それでインパールの近くに行ったら、インド領まで入ったんだけどもね、段々段々戦力も衰えてね、みんな伝染病、栄養失調、銃弾に当たって戦死したものと、もう支離滅裂なの。もう地獄と同じなの。患者の輸送もできない。担架がないの。それで生の木を切って、それで担架を自分たちで作る。独歩患者は仕方ないから歩いて、それで平坦地まで歩いて行きなさいと。歩けない寝たような患者は、もう担架に乗せなきゃいけない。

それが、担架がないんです。野戦病院行っても薬がない。薬の補給もない。だから治療してみようもない。ほいだらアメーバ性赤痢とかマラリア、デング熱、そういう病名の、内科的なね、そういう患者を担架に乗せて、衛生部員が山を下るんです。それで平坦地の日本の輸送隊が迎えに来てくれるのをそこで待ってる。だけどいつ迎えがくるかわからない。毎日爆撃だから。こっちは弾が何にもない。こっちの野戦病院でね、軽機関銃は一銃しかない。撃ってみようがないです。弾がないもん。食糧は何も補給しない。みんな自給自足です。

敗戦を重ね、やっと撤退

それで7月の10日頃まで患者の輸送はたいへんですね。イラワジ川、シッタン、サルウィン川、インドとビルマの一番大きいのはイラワジ川ですね、サルウィン川、チンドウィン川、三つの大河を越えて、それでね、7月10日頃、戦場を撤退。敗戦に敗戦を重ねて、やっとね、ビルマ領へ入ったんです。ほいで今度、結局最後にはまたタイ国の印緬国境をまた越えて、バンコクを目指して、行きにもバンコク、帰りにもバンコクの港から復員船に乗せられてね、敵の上陸用舟艇に乗せられて、それが昭和21年の5月の1日にバンコクから出港して、日本の九州佐世保に上陸したんです。相当戦死者、それから戦病、何万人だかわからないですね。私は幸いにも、どうにか現在まで生きていられる、100歳間近になる。帰ってきたのは、昭和21年の5月18日です。柏崎に着いたの。佐世保から上陸したの。敵のね、上陸用舟艇に乗せられたの。バンコクから佐世保に来たの。佐世保から軍用列車で、今の門司、広島、尼崎、神戸、京都、富山、金沢、柏崎通って、それで家庭に帰ってきたの。私は一度も復員したことはありません、もう行ったきりです。その期間が7年5ヶ月です。

栄養失調や餓死者も

聞き手:バンコクには結構長く?

タイ国にはね、あの、終戦後、終戦はね、タイ国に入って、モールメンという市がありますね、そこへね、敗戦のニュースが入って、日本は負けたんだということを、初めて聞きました。

撤退は7月10日頃でしょ。行きにも帰りにも河を渡った。もうそりゃ、私ら何人ていうようなことはよくわかりませんけど、もうかなり犠牲者は多くなって、戦死した人もあるけどね、栄養失調、食べ物がなくて餓死状態ってゆうのかね、それが二番目だね、戦病死の他にね。食べ物がない、歩くことができない。

聞き手:連れて行けない傷病者の人は、撤退戦の時に(どうされたのですか)…?

だからさっきも言ったように、歩ける患者はなるべく歩いて後方へ下がるようにして、あとは車両部隊があれば来てもらって、それがこういう患者を乗せてって、それがいつになるかわからない。だから飲み水なんていうのは、泥水は飲まんかった、山だから。綺麗な水が流れてくるから。だから泥水を飲んだゆうなことはないですね。ただ患者の輸送が大変だった。担架で運べるところは衛生部員がついて、平坦地、自動車がくる平坦道路まで、私ら山ん中だから、野戦病院だとね、こういう立派なええ病院だと思って入ってくる。名前は病院でもね、病院じゃない。ジャングルだからね。何もないでしょ、それでも病院は病院。何一つあるわけじゃない、林のジャングルの中に。自給自足だから。病院いう名前だから、あ、病院行けばいいかなぁて、糧秣もね、医薬品もいっぱいあるかなぁって患者は安心してくるでしょ。何もないの。ジャングルの中でただゴロ寝、ジャングルの中のね、みんな坂道に寝転んで、天幕一枚被って、惨めなもんですよ。それはもう、言葉では表せられない。生き地獄。屋根が何にもない。病院ていうから立派な屋根の中だと思うでしょ、ジャングルなの。それとね、インパールは世界最大の雨量。雨は世界最量。山も峻険で険しくて険しくて、印緬国境、タイ緬国境、前人未踏、誰も人が通ったこともない、そういうところを日本軍は行ったんです。そこへ日本軍は攻めていったの。インパールは飛行場はあるの。だけれどもね、とうとうね、インパールを占領しないうちにね、全然もう弾薬も糧秣もないんだもん。医薬品もないし、戦死者が多いから、もう兵力がないの。兵力がどのくらい減ったか…、相当減ったんじゃないんですか。あの、うちの弓の33師団と、31師団と、15師団と、この3個師団がインパール作戦に参加したの。第15軍の下に師団がある。それが33が弓、15師団が祭、31師団がどうだったかな、こっちは弓だけど…(関連の書籍を持って指し示しながら)こっちは33、こっちは祭、こっちは烈…、こういう本がいっぱい、生き地獄。私はこのエナンジョン、ここで(野戦病院を)開設しました。ここ石油地帯なの、石油が出るの。ここね、ビルマ作戦終わってね、ここで開設しました。33師団ね、これ3個師団、それが一つの15軍という一つの軍なんですね。軍司令部。こんなのも出てました。うちの師団。これ、マンガにしたのですね。このエナンジョンも懐かしいです。師団司令部があったところ、ビルマ作戦終わって、ここで野戦病院を開設しました。イラワジ川のそばで。

立派だった森田軍医

これ、31師団、全滅。これは皆33師団、これは配属部隊。師団に配属された部隊。山本募支隊に戦車連隊。これ陸軍省のトクホウ兵(報道部)が書いたものなの、だから間違いないです。これはね、うちの野戦病院付きのね、軍医さんが書いたの。東大医学部を出た軍医さん。こういう本がねぇ、いっぱいあります。

(書籍を見ながら)この人は軍医さん。森田丈夫です。軍医少尉です。あ、あった、ああえらい! この人は東大の軍医部を出た。森田丈夫。群馬県。伊勢崎だから。森田軍医さんは立派な人だった。腕がええ人だった。森田丈夫さん、この人が書いたの。この人立派な人。これはね、認識票です。(註:歌集「認識票 軍医のビルマ戦線歌日記」を見ていると思われる)

聞き手:この方のお手紙ですね、森田丈夫さんの。どうぞお座りになられて

話に夢中になって…(笑) 戦争の話になると夢中になるの。

妻:座ってらんねんだ(笑)

これもそうです(新たな本を差し出され)。あぁ、森田丈夫先生に会ったて。あぁ。

聞き手:いや、私は会ってないです

私ですか、私は毎日会ってます。今は亡くなったけど。この人はね、自分で開業したけどね、最近亡くなりました。

7年5カ月の軍隊生活を生き延びる

(写真を見ながら説明されている)

これはね、支那行ってね、大冶鉄山舗に開設した、第一回目の野戦病院開設した時。これ私です、これが軍医さん。これ三人、軍医さん。これ新発田の16連隊のね、編成した、戦地行く前に新発田16連隊。これ私が衛生兵の教育した●●。(画面の外で、写真を紹介されている)これは陸軍病院の初年兵の時に。(別のお写真を紹介されている)これは歩兵の教育です。これ私が戦地行く時、私です。これ教育受けた。これは戦友会だね。

妻:長岡とか、この辺にもよく戦友が遊びにきてねぇ。みんな亡くなりましたけどねぇ

聞き手:まだ皆さんお若いですね

(写真を紹介している)昭和14年、これです。

(勲章を紹介している)これ勲7等です。これ勲8等かな。これ従軍記章、これ、私の階級、衛生●●の曹長だった。

勲7等と勲8等と。それで私の階級、曹長です。

聞き手:よく取ってありますね

上級下士官の曹長です。これが7年5ヶ月の私の階級。いや、すみません。話に夢中になって。これ20年でしょ。昭和20年頃じゃないかな、7月頃。負け戦で、敗戦ていうか…、爆撃でやられ、逃げてくるのが大変ですね。戦場の撤退、撤退作戦。爆撃。20年のね、7月だと思った。20年の8月は停戦でしょ。激しくてね、もう酷くて大変だった。だからね、万死に一生を得たと。死ぬところ助かったんだ。だから奇跡なんです。本当は死なんきゃならないの。運がいいというか。

「インパール…(聞き手がホワイトボードで質問を書きながら部分的に発語している)」

軍隊にね、こういうその大きな河、渡河橋、「と」が「渡る」、陸軍に渡河部隊というのがあるんです。後方の渡河部隊の、そういう小さい船を持ってる、そういう人がね、連絡すると来てくれる。イラワジ川のここにいますよというと、そこまでに迎えに来てくれる。だからその船に乗して、川を渡って、後ろになるべく、後方に下げる。船舶部隊、船のね、船舶工兵隊だね。それもね、小さい船なの。こういう立派なね、客船じゃないの。戦争中だから。ほんの小さいの。子どもが遊んでるような。船舶工兵隊みたいな人がね、後方の厩務にいるの。そういう人を乗して、後ろ安全地帯の方、安全なところに後ろ下げるようにするの。まぁ、戦争っていうのはみんなそんなもんでしょうね。戦争なんだもん。

負傷者は、自殺も

歩いて帰られる人は歩いて帰る。あと、自動車というのは、輜重隊が、糧秣とか弾薬、医薬品そういうのを運ぶ輜重隊というのがあるんです。そういう人たちの車に乗してもらって、それで後方、後ろへ下がる、爆撃のないところへ下げるようにして。あと輸送力と言ったらね、ないんですよね。歩けるもんはなるべく歩かせる。ちょっとした●●のもんは、我慢して歩け!て。厳しいです。脱落者も多かったと思います。行方不明になったり、途中でいなくなったり、自分で自殺したり…。(首の下辺りで拳を握る仕草をしながら)自分で自殺したり。道を間違ったり。それも地獄。

衛生部員だってね、みんな同じように。衛生部員がいっぱいいるわけじゃないでしょ。一人一人に衛生部員はついていられません。なるべく歩けるもんは歩いて行きなさいと、もう厳しい言い方だけどね。それしか方法はないんだもん。第一、担架がない。(担架を担ぐ仕草をしながら)担ぐ人がない。重症患者。

戦時中は常在戦場

聞き手:一つの野戦病院に何人くらい?

野戦病院で何人くらい亡くなったかってゆうんですか?野戦病院に?(ホワイトボードに書かれる質問を確認)このインパール作戦中ですか?さぁ。そりゃ、記録も何もないからわかりませんね。えぇ。とにかくもう、思いの外、戦死者、兵病者(戦病者)、兵病戦死者(戦病死者)、あわしてどのくらいですかね。私らにはわかりませんね。行方不明で、自分で自殺した人もあったでしょうし。

(ボードを見て、質問に答えるように聞き手の顔を見ながら)手榴弾。持ってるから。自分で、銃のある人もいるし、ない人もいるし、敵に取られたりなんかして。自分が銃を持ってなきゃなのに、銃がなくなってどこへやったかわからないとか。手榴弾ももうないの。だから自殺しようと思ったってしなんねからこうやる(ロープで首で括る仕草)、自殺したくても手榴弾のないのもあるの。気持ちはわかるけど。俺も死にたいからやりたいと思っても、手榴弾がないもの。(銃を構える仕草で)大砲打ちたくったって弾はない。出して見ようがない。自分は歩けないし、自分でこうして(首を括る仕草)死ぬもんもある。

聞き手:首吊り?

変な話だけどね。まぁ、それはねぇ、千差万別でね、色々ですよ。そこがやっぱり戦場ですね。だから私は教育受ける時はね、教育隊では「常在戦場(じょうざいせんじょう)」、そういう教育受けた。常に戦場だと思って勉強しなさいと。常在戦場、これが教育目標。戦時中はね。常在戦場。教育目標。

こまごましいこと言えば、もう限りがないほどありますけどね。だからもう、歩兵とかね、前線部隊でもね、私は衛生部で割合と後方なの。もうそれがね、おんなじような状況、野戦病院だから弾は来ないと思ったらとんでもない話。みんなこうやられてる。弾が飛んでくる野戦病院。それでさっき言ったように病院だからね、病院入ったら助かるだろうと思ったって、どこに病院がある?何にもないジャングルなの。薬もなければ銃もない。食べ物が何にもない。野戦病院に軽機関銃1丁しかない。弾がない、もう全然問題ならない。

(質問者がホワイトボードに書いているのを見ながら質問を確認している)野戦病院に何もなくて?(深刻な表情で)そりゃ兵隊においてね、考えようだと思います。野戦だからそれは普通なの。本当の戦争というのはこういうもんなの。ねぇ。勝つか負けるの正念。戦争というものは、皆全てこういうもんなの。ものがなくて。それに打ち勝つか打ちかたないか。がっかりしたかしないかはさ、本人次第ですよ。戦争というものはそういうもんなんだと、ねぇ、本人が意識してやればそれは満足な。戦争というものはそういうものです。

敗戦の知らせを受ける

聞き手:昭和20年8月15日に、終戦したことはどのようにして(知ったのですか)?

私が帰ってきたのは21年だよ。終戦をしたことは、どのように…?それはね、ビルマとタイ国の国境線のモールメンという市がありますね。あそこのサルウィン河だか河があって、その大河を渡って、その河のそばにモールメンという市があるんだけど、日本から無線でね、日本が敗戦のために負けたんだとそこで知りました。それまで信用しなかったの。それで、兵隊が「あー大変だ」と。日本は負けたことはないのにね、なぜ負けたんだろう。それでね、現地に逃げたのもいる。それで現地人と結婚した人もいる。それは一人か二人だけどね。戦争に負けた言ったらね、支離滅裂に逃げたのもいる。部隊から逃げたの。それで結局現地人と結婚したものもいる。だから現在生きているとすれば私と同じ100歳になっていると思う。もし生きていればね。日本が負けたことがないんだから負けたんだから、さすがに日本には帰られないと言って、それでね、自分で逃げたものもいるの。それは二人ぐらいはいたね。

そして、連合軍の使役に

それでビルマに、それから…、いやぁ、これは大変だと、未だかつてないことだから、ねぇ、どうしようもないことだもん。もう仕方がない、命令って言うか、なるだけなるより仕方がないと、いつ頃内地に帰られるか、祖国の地へ帰られるかわからんかったから、やっぱ私も、たいへん頭悩ました(頭を指差して)。だけど私はね、現地に逃げません。みんなとなるべく一緒になって。まぁ、諦めっていうかね。どうしようもない。連合軍の使役。終戦後、連合軍に言われた通りに仕事をするの。使役の仕事をしました。だけどね、残酷な仕事はありませんね、割合と穏やかで、虐待されません。(手を合わせながら)よかった。幸いだった。負けたからってね、虐待は受けませんね。(また手を合わせて)ありがたかったです。それでね、インパール作戦行く前はね、「弓」のね、個人票(認識票)ですか、こう金具に番号が書いてあるの。それで名前が書いてあるの。そんなもの皆貰って、個人票が来るんだけどね、首に下げてるのが切れちゃって、個人票はなくなってしまいました。だけど、連合軍はね、負けた我々に、そんな虐待したことはありません。(手を合わせながら)ありがたいことだと思っています。

帰ってきたのは21年、佐世保。5月15日、九州佐世保。上陸用舟艇。佐世保ではね、俺はバンコクからね、上陸用舟艇に乗せられて佐世保に上陸した時、身体検査があった。なんかね、違反の持ち物持ってるかね、どういうものを持っているか調べるの、裸にして。変なもん持って帰りゃあ家(うち)帰られないの。佐世保に残留しなきゃならないから。だから真っ裸になって、それで身体検査して。

故郷で待つ母

(聞き手がホワイトボードを書きながら)

聞き手:柏崎に戻って、ご家族の…

妻:柏崎行って、お婆さんが一人で待ってた

私の母親はね、二十歳の時からね、結婚、離婚して子供4人置いて、だから私の母親独身です。離婚したの。それで4人の子供があったの。男二人、女が二人。その私の母親は、五十何歳だか知らんけど、家(うち)にいたんです。だけども、私が帰るのがわからない。連絡とってみようがない。「今佐世保を出たから柏崎に帰るよ」と連絡が取れない。だから突然帰ってきたの。21年の5月の18日にここ着いたの。3日間も身体検査です。若い時からさ、4人の子供を抱えて、ね、女手一人でもってね、この大島家、守ってもらったの。4人の子供がいたの。(奥の部屋に飾られているご先祖の写真を指差して)その母親はあそこにおります。おい、戸開けて。私の母親、あそこ。いっちゃん右です。

妻:二人は先代のお爺さんとお婆さん

聞き手:そうですか。江戸時代の方ですかね

妻:私の実家が本家でさ、実家からね、お爺さんとお婆さんで、離婚したから、母親一人しか写ってないわけ。だけど頑張ってねぇ、偉いこて。お爺さん。それで兵隊から帰ってきたらね、お婆さん畑にいたんですって。

妻:今日来た人もねぇ、たまたま今日ねぇ、70年ぶりに見附から、まぁ珍しく珍しく、この辺で、お祭りだとかなんだとか言っちゃぁね、戦友が来てなしたの。遠くの方からも来たりね、新潟県から何人も来ましてねぇ。そして泊まった人もいるし、泊まらん人もいるし。塩があったら塩を買いに来たなんて、私んち海だけど塩なんて作ってなかったからね。戦友がよぉく来ましたけど、だぁいぶあっちもこっちも亡くなりましたわ。亡くなってね。今日来なした人は……」

歓呼の声で見送られたが…

初年兵でね、入隊するときはね、歓呼の声で送られてさ、天皇陛下万歳!生きて帰りません、最初軍隊入隊するときはさ、歓呼の声で送られてさ、皆さんに万歳万歳で駅の前で挨拶して、一生懸命国のために尽くします。それで入隊したんだけど、帰りは負け戦だから。だから私ら汽車から降りてね、復員して帰ってくるときね、本町通りの町の人たちはね、こんなするの(びっくりした様子で顔を逸らす)。負けた人間には「敗残兵が…」ま、そう思ってるんじゃないですか。ご苦労様でしたってことは言わない、戦争に負けた敗残兵だから。だから帰ってきて汽車から降りてもね、ただじっとこう眺めているだけで…。歓呼の声に送られてね、万歳万歳ってね、行ってきます、天皇陛下のために頑張りますってそう言って行ったのに、戦争に負けて帰ってきたらね、通行人はね、ただ黙って見ているだけ。「ご苦労さん」って言わないの。なんのために7年5ヶ月軍隊生活したんだろ。まぁそんときは情けないと思いましたけどね。これも私に与えられた運命だと、そう思ってますからね。

(隣の妻を指差して)それからこの婆さんと結婚したんです、そしたらこれが(同席している息子さんを指して)生まれた。はははは(家族みんなの笑い声)どっちかといえばね、晩婚の方なんです。

妻:いくらもうちが離れてなくてね、でも年はいっぱい違うからね。

私は甲種合格じゃないの。第一乙種だったの、徴兵検査の時。だから現役兵じゃない。応召兵だから。徴兵検査。だから一年遅れて戦地行ったけどね、召集された。ですから、それでみんなにね、万歳の声に送られてね、軍隊入ったからには、さぁ国のために尽くさなきゃダメなんだって、国のためにご奉公してきますと、どうも見送りありがとうございましたって、そういう駅前で挨拶してお別れしたの。それが最後なの。

妻:帰ってきたけど、ご苦労さんていう人はいなかった。

だから戦争がなけりゃ私は兵隊に行かんでも済んだ、戦争があったために行ったの。甲種合格じゃないから。応召兵だから。天皇陛下から、赤紙召集令状。

聞き手:赤紙を……

それは13年の12月の27日の、新しい年を迎えるためにね、お正月の準備をしている時にね、赤紙の召集令状が来たの。その時分はね、まだ柏崎市と言わんで、荒浜(あらはま)村だったの。今は市村合営(市町村合併)で、松波町になってますけども。それが今、柏崎市になってます。

聞き手:赤紙をもらったときの気持ちはどんな?

母親びっくりしました。突然帰ってきたから。何も知らないで帰ってきたから。ちょうど5月18日にね、ちょうど今頃の時期。私が帰ってくるとは知らないでいたの。

妻:お婆さん、畑にね、仕事してたらね。村の人がね、ここの町の人がね、お婆さん、お前んちのあんちゃ(お兄さんの意)がさ、兵隊さんが帰ってきたでぇって教えてくれたんですって。それでお爺さん(言い換えて)お父さんが夢中になって来てね、お婆さんにあったんだそうですわ

大島家を守ってくれた母

聞き手:ご兄弟は?

息子:長男です。弟と、上に姉がいたんです。

お母さん、まだ五十何歳。

妻:うちのお父さん(ご主人のこと)の弟さんが北海道にいた。

心配しないと言ったら嘘になるでしょ。たった一人の母親だもん。その母親も早々と離婚して4人の子供を育ててくれたんだから、ありがたい。神さん。お母さんありがとうと。私が7年5ヶ月も戦地に行っているのに、一人でよく働いて、達者で生きてきて。女だけど一生懸命よく働いて、この大島の家(うち)を守ってくれたんです。その母親としての熱意、それも金銭じゃ変え難い、お金には変えられない。(手を合わせて)ありがとうお母さん。お母さんありがとうね、よく我慢したねって。21年の5月の18日にね、7年5ヶ月ぶりにね、●●●ありがたいと。お母さんありがとうと、よくがんばったね。母親の悩み、母親の苦労も、こりゃ大したもんだ。戦時中、一人だよ。4人の子供を育てた。よくこの大島の家を守ってくれた。再婚しないで。それが軍国主義のね、その時分は当たり前の気になってたけど、戦争中だからね、それが当たり前の気になってるけど、なかなかできないことだよ。だからね、母親はありがたいね。

小学生に戦争を伝える

もうね、戦争の話するとね、限りがない。地元の小学校ではね、“戦争とはどういうものですか”と私に講師として話してくださいと、私に頼みにくるの。地元の小学校の5年と6年とね。戦争とはどういうもんですか。その当時の戦場の話を、私に聞かせてください。学校からね、講師として招かれた。

息子:もう何年も前ですわ

妻:2回も3回も行ったみたい

戦争とはどういうものなんですかと。

妻:そこに行くには、ただ漠然と行かんねから、下調べしていかんきゃならないから

(省略:PTAの話など)

聞き手:戦争の話はご家庭ではいつもしてるんですか?

息子:昔はやったんだけど、最近は、もう誰も聞かねからしないよね

あんまりしても分からんから。今どきね、戦争の話してっとね、馬鹿野郎と言われる。私がね、兵隊から帰って就職したらね、私のあだ名はインパール。私のことインパールのあだ名なの。大島と言わないでインパール。ま、そういうね、笑い話もいっぱいありますて。話したら限りがありませんけどね。でも、兵隊から帰ってきても、こう地域のためにとなんとか尽くしてきましたから。ありがとうございました。十分なお答えができなくて申し訳ありません。ご要望に応えられたかどうかわかりませんけど。

アルバム写真

(古い緑のアルバム集を開いて写真を説明している)これはね、私が戦地行った初めての。私が初年兵の時の。これは私の部隊長、最初の。この人は、最初の部隊長、野戦病院長です。これ初年兵。これ初めて、野戦病院を開設した時。大治鉄山舗、さっき言ったと思う。(1枚ページをめくって)これ歩哨、衛生兵でも皆これやらんきゃなんない。 これ野戦病院、うちの部隊です。

(また1ページめくって)これ、カンショウ作戦のね、作戦中、ダイサツボ?という部落があったんです。 これ私。それとこれと。これとこれと。(写真の自分を指差して)

メガネかけりゃよく見える。これと。(また1ページめくって)あとこれと。これ私なの。これ野戦病院なの。野戦病院言ったったってね、ジャングルなの。ジャングル。何もないの。病院だから立派な建物ん中だと思っても、ジャングル。これ最初の私が初年兵で、かんしょう作戦でダイサツボという部落にいた。(ページをめくって)これ馬の病馬廠、部隊長、うちの部隊だね。弓は弓。

うちはさっき言ったように弓の第33師団、弓の6832部隊なの。防諜名。6832部隊、弓、33師団、第二野戦病院イコール6832部隊。それがうちの野戦病院の名前なんです。それで私は7年5ヶ月で、衛生部曹長。これ階級は曹長なの。すみません。自分の満足できるような材料でなくてすみません。

(先ほど丁寧に紹介したアルバム「支那事変記念 甘粕部隊」(中表紙より)を再度手に取り)昭和14年。その時分、大東亜戦争じゃないの、インパールじゃないの。長い軍隊生活だった。(アルバムにある最初の大きな写真を指差して)この人が師団長。これ初代の師団長。(ページをめくって)これはね、お偉方だね。師団のお偉方。これは偉い人ばっかり。これは参謀長、軍医部長。野戦病院の軍医部長。これは兵器部長、経理部長、下に部長がいる、偉いの。(さらにページをめくり)最初武昌入ったの。武昌上陸したの。

聞き手:これ武漢だ

これ武昌。揚子江の場所だけど、武昌。

聞き手:あ、これ武昌。ほんとだ。すごい立派。

これ師団司令部。昭和14年ね。

戦争のむごったらしいことはインパール

見てごらんなさい。(テーブルの上に重ねた書籍をさして)全部インパールばっか。インパール、インパール…。私はね、インパールのあだ名でね、大島と言わないでインパールと言う。

妻:戦争の話ばっかしてるから、ふふふ(笑)

森田丈夫。この人は東大医学部、立派な軍医さんだった。ほんとの戦争のむごったらしいことはインパールですね。やっぱりね。戦争というのはインパール。「支那」にいた間はそんなに苦労してない。南方行ってから。インパールという戦争はどんなに大変だったか。苦労したか、兵隊が。人が死んだか。分からないです。

これ象。患者さん乗せるの。患者の輸送力がないから、象に人を乗してくの。遺体は連絡して、その患者の所属する部隊に連絡して、取りに来て、死後の処置は衛生兵がするけども、連絡して取りに来られるところは取りに来てもらう。安全にできるところは、野戦病院で処理をして、遺骨だけ後から送るとか。もうインパールの時はね、焼却することはできない。爆撃にやられちゃうから。だから取りに来てもらえるものは取りに来てもらうの。あとそうじゃないものは、そのままになってるものもあったかも。今から考えると可哀想でね。だから手を切ったりなんかしてね、一部を持って来るのもあるけどね。後方きてから燃やして。戦場ではね、飯盒炊爨して煙が出ると、爆撃くる。あそこに日本軍がいるんだと。だから飯盒炊爨もまともにできないの。だから野草。軍隊が良いという草を食べたり。食べて下痢したり。食べもんがないから。あとバナナの木切って、バナナまだ何にもなってないのに、茎をこうやって(食べる仕草)。山ん中にバナナがあるわけないでしょ。実なんて実ってないもの。山ん中、山岳線ばっかりだから。道のないところを●●で行くの。

森田さんこれでしょ。これ森田さんの家族だね。(森田さんの写真を本を捲りながら探している)どこだかね、本人が載ってたねっかね。本人見たかね。森田少尉が載ってたのはね、あ、これ。東大医学部、立派な人だったね。

聞き手:手紙があるんですねぇ

東大医学部って書いてある。

(森田さんの手紙を読みながら)聞き手:別働隊って何ですか?

インパール作戦でね、別名白骨街道、イコールインパール。白骨街道、書いてください。野戦病院で、病院長が命令して、森田さんを隊長にして別働隊として、他の部隊、別働隊っていうの、別に特別なあれはないかもしれないけど。敗戦の日は…、(森田さんのお手紙を確かめながら)森田さんが自分で書いてるね。私、森田さんの部下だったから。

聞き手:この“刺突爆雷”っていうのは?

もう戦場ってのはいっつもこんなんだった。戦場はね、戦争というのは。楽しい戦争ってのはないわけで。勝敗、勝ったり負けたりする。

聞き手:“刺突爆雷”って何ですか?

爆雷ってのはしょっちゅうあるから。咄嗟にね、思いがけない時、こういう目にあったりさ。だから野戦病院でもね、後方の敵弾の爆撃のないところに野戦病院はないっていうこと。いつ弾が飛んでくるかわからない。野戦病院も最前線、後方じゃないの。いつも前線に出てるの。病院だから後方の安全なところにいるんじゃないということです。いつ爆撃受けるか分からんし、弾も飛んでくるしさ。爆雷でね。まぁ、戦争の話をしますとね、どこまでが話していいか分からんぐらいですよ。ひどいもんですて。

今沖縄が問題になってますけど、心配ですね。また戦争が起きんじゃないかなと思って。沖縄はさ、嘉手納基地ってまた沖縄が問題なってるでしょ。また戦争が起きたら大変だ。

(森田さんはご健在ですか?というホワイトボードの質問を見て)

亡くなった。帰ってきてから、開業したの。内科で開業。だけどね、亡くなられたの。

聞き手:でも随分長くお元気でいらっしゃったんですね?結構最近ですね

この人はでもね、東大医学部出ててもね、私みたいなところに手紙くれるんだから。こっちはずっと偉い人なんだよ。遠いところをおいでいただいても、十分な取材ができなくて申し訳ありません。

聞き手:とんでもないです

妻:おじいさんもスッキリしたでしょ。みんな話聞いてもらって

一冊やりましょか。2冊あるんです。1冊やりましょか。もし良かったらやろうか。2冊くれたの。森田先生から2冊もらった、贈られた。この人立派な人だったから。

聞き手:歌がいいですね。とても状況が思い浮かぶような

妻:(近くの段ボールを指して)何、宝物入ってるかと思ったらさ、戦争の本がそんなところ入ってるんだ

これね、2冊あるから、あんたにこれ贈呈します。これ森田さんの遺品だからね。この人は桐生。群馬県の桐生、本町に開業したけど亡くなったんだ。立派な名医だったんだ。こっちは将校で私は下士官。

聞き手:ちゃんとカバーを付けて大事に取っておられるんですね

これはビルマ作戦。今ミャンマーと言いますけど。これビルマ人。ビルマ人は割と親日家が多いですよ。

体験記録

- 取材日 年 月 日(miniDV 60min*2)

- 動画リンク──

- 人物や情景など──

- 持ち帰った物、残された物──

- 記憶を描いた絵、地図、造形など──

- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─

参考資料

戦場体験放映保存の会 事務局

■お問い合わせはこちらへ

email: senjyou@notnet.jp

tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)

Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.